現代社会において、労働者の声や利害はいかにして政治や経済の場に反映されるのだろうか。そのひとつの担い手とされてきたのは、労働組合である。労働組合という組織の力が勝ち取ってきた成果は大きい。

しかし、今日の多くの先進国で、労働組合の組織率は大きく低下している。労働組合員は、日本では全労働者の18%(1988年)、アメリカでは民間部門はもはや7.3%にすぎない少数グループである。アメリカにいたっては、労働組合に関する統計は、すでに公的統計としての重要性は薄れ、研究者などによって推計されてやっと分かるほどだ。こうした事実は労働組合に関心を持つ人の間でも意外に知られていない。そのため、「過去の栄光?」に惑わされていて誤った判断をしていることもしばしば見かける。

これまでの歴史において労働組合が果たしてきた役割が大きいことはいうまでもないが、これほどまでに地盤沈下してしまった組織が、労働者を代表すると考えるのは、どれだけ正当性があるか、当然議論が必要だ。労働組合がその傘下に含まれない労働者の利害をどれだけ代表できるか、大きな疑問が持たれてきた。端的にいえば、長期雇用が期待できる正社員とパートタイム労働者、派遣社員などの非正規社員は、現実の雇用の場においては、明らかに相反する利害関係に立っている。パートタイム労働者は正規社員の雇用にとって安全弁なのだ。こうした事情もあって、アメリカのAFL-CIO(米国労働総同盟産別会議)は、長年にわたりパートタイム労働者の組織化を実質的に行ってこなかった。ここではその問題に深入りするつもりはないが、最近のオバマ政権と組合の関係について、考えてみたい。

共和党のブッシュ政権下にあっては、労働組合への対応は厳しかった。たとえば、3年前の航空管制官争議の際には、争議参加者の解雇、初任給切り下げ、職場のドレスコードまで定められた。 民主党オバマ政権になってからは、かなり対応が柔軟になった。職場の服装についても、今ではジーンズでも執務はできるようだ。

オバマ大統領は選挙対策もあって、大統領選のころから組合に好意的な方針をとってきた。民主党は伝統的に組合寄りだが、選挙対策上もその方が有利だからだ。カーター大統領以来、最も組合寄り、プロ・ユニオンな大統領といわれる。

AFL-CIOなどのアメリカの労働組合にとって当面の最重点課題は、「従業員自由選択法」Employee Free Choice Act (カードチェック)といわれる法案の成立だ。組織化の対象になりうる適格者のうちで、最低限50%の労働者が組合組織化に賛成し、組合カード(union card)に署名すれば、従来の秘密投票という手続きをとることなく組織化を可能とさせる法案である。成立すれば、労使の協約締結への時間も短縮され、労働者の権利侵害への厳しい罰則が課せられる。結果として低迷著しい組合活動にとって、有効な支援材料になると組合側は考えている。

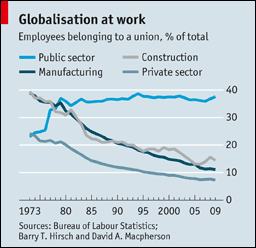

組合側は1970年代からこの法案の実現に向けて運動してきた。しかし、今日でも上院で可決に必要な議員数を確保することはできていない。さらに、この4月にオバマ大統領がNLRB(National Labor Relations Board:全国労働関係委員会)の委員のひとりに組合寄りとされるクレイグ・ベッカー Craig Becker氏を任命したことで経営側の怒りを買っている。 アメリカの組合の組織率は、すでに1970年代から下降傾向を続けてきたが*、2006年から2008年にかけては下げ止まった。しかし、今年2009年には再び低下したとみられる。長い期間にわたり組合運動を見てきた多くの観察者は、NLRBの委員が入れ替わったくらいで、これまでの組合衰退傾向が大きく反転するとは考えられないとしている。

アメリカの部門別労働組合組織率の推移(%)

反組合風土が弱い公務員部門を除き、すべての分野で低下が著しい。

Quoted from “Love of Labour” The Economist 31st 2009

組合組織率の低下はアメリカに限ったことではない。日本を含めた先進国でほぼ共通に見られる。その原因にはさまざまなことが指摘されているが、組合の組織率が高かった製造業の地盤沈下、逆に組織率が低かったサービス産業などの拡大が挙げられることが多い。公務員などを除けば、ほとんどの産業、職種で組合員数は減少している。

アメリカでは、カードチョック法案が成立しても、組合の今後は厳しいとの見方が強い。反組合的経営風土が根強いアメリカでは組織化が進むほど、企業業績は低下するとの見方もある。オバマ大統領が、組合が望むことをすべて受け入れたとしても、組合員数の増加はわずかなものにとどまるだろうとも見られている。 いずれにしても、アメリカの労働組合が、かつてのような強大な組織力を取り戻すことは考えがたい。時代が1960年代へ逆転するというのなら別だが、そうしたことは起こりえないからだ。

組合という組織はそれ自体、個人の労働者では達成できない力を生み、労使の交渉を通して、組織の成員に利益をもたらす。他方、組織の成員でない者、未組織労働者は交渉力が弱い。不況期などの人員削減にも対象にされやすい。賃金などの労働条件でも大きな差が生まれ、組合員である正社員と非組合員である非正規社員の間には、深い溝が作られる。

現代の労働者の大多数は、未組織な状態に放置されている。彼らには組織的な発言の道がほとんどない。今回の不況でパートタイム労働者、派遣労働者などの非正規労働者の労働条件改善がはかばかしくない理由のひとつでもある。組織的な活動のベースを持たない状況で、彼らが自らの実態をいかなる形で表明し、その立場の改善・向上を図って行くか。新たな発言のチャネルはいかにすれば形成しうるか。その過程で従来の労働組合という組織活動がとりうる位置と役割はなにか。この問題は、傾向としてはアメリカと同じ方向に向かっている日本にとっても、重要な検討課題だ。NPOなどで、いくつかの実験的試みはあるが、大きな流れにはなっていない。現民主党政権は「連合」という組織勢力に頼っており、未組織労働者の声は政治的にも雇用政策の場へ届きにくい。厳しい競争にさらされる雇用の現場へ近づくほど問題は深刻だ。新たな「発言」の経路の模索と確立、非正規労働者を組み込んだ真の意味での従業員代表制のあり方の検討・再構築は、現代労使関係の最重要課題だ。

*

“Love of Labour” The Economist 31st 2009