先日レビューした「道化師」とカップリングのマスカーニ:歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》も素晴らしいカラヤンのオペラ映画である。

キャスト等は、

サントゥッツァ……フィオレンツァ・コッソット(メッゾ・ソプラノ)

トゥリッドゥ……ジャンフランコ・チェッケーレ(テノール)

ルチーア……アンナ・ディ・スタジオ(アルト)

アルフィオ……ジャンジャコモ・グェルフィ(バリトン)

ローラ……アドリアーネ・マルティーノ(メッゾ・ソプラノ)

キャスト等は、

サントゥッツァ……フィオレンツァ・コッソット(メッゾ・ソプラノ)

トゥリッドゥ……ジャンフランコ・チェッケーレ(テノール)

ルチーア……アンナ・ディ・スタジオ(アルト)

アルフィオ……ジャンジャコモ・グェルフィ(バリトン)

ローラ……アドリアーネ・マルティーノ(メッゾ・ソプラノ)

ミラノ・スカラ座合唱団・管弦楽団

指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

演出:ジョルジオ・ストレーレル

監督:オーケ・ファルク

制作:1968年5月、6月 ミラノ・スカラ座

指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

演出:ジョルジオ・ストレーレル

監督:オーケ・ファルク

制作:1968年5月、6月 ミラノ・スカラ座

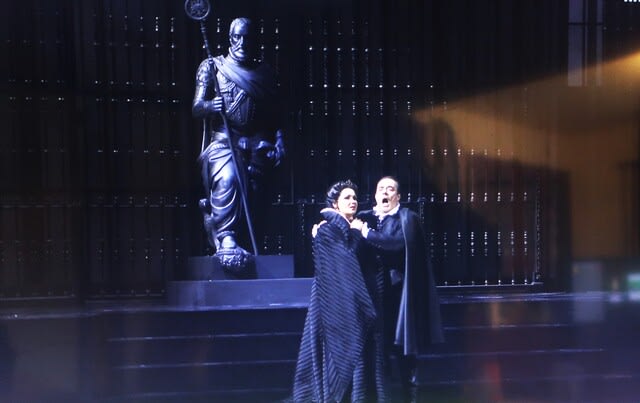

イタリアの小説家ジョヴァンニ・ヴェルガの小説 を基にした、シチリアの山間部の貧しい村人たちの物語で、三角関係のもつれから起きる愛憎劇と決闘と殺人を描いた切ない、しかし、美しいオペラである。

ストーリーの概略は、

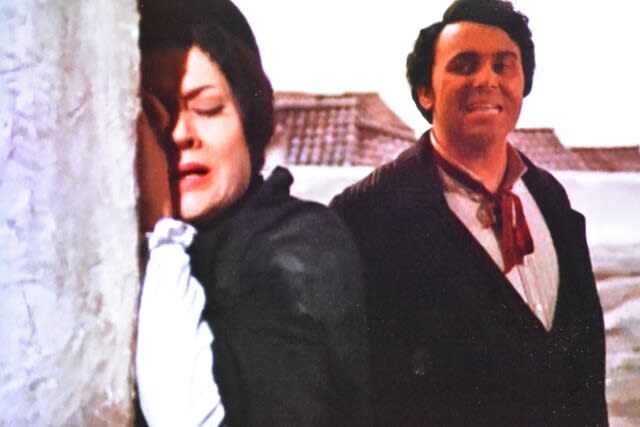

復活祭の朝。トゥリッドゥは、許嫁であった美しい女ローラが、彼の兵役中に馬車屋のアルフィオと結婚してしまう。除隊後帰郷したトゥリッドゥは、仕方なくローラを忘れようと、村娘サントゥッツァ(サンタ)と結婚したが、アルフィオが馬車での外出が多くて留守がちなのを幸いと、ローラと寄りを戻して逢引きを重ねる。これを知ったサンタは、トゥリッドゥに泣き崩れて哀願するが蹴り飛ばされて、その身勝手さに怒りのあまり、二人の関係をアルフィオに告げてしまう。アルフィオは激怒し復讐を誓ったので、サンタは事の重大な展開に後悔し悩む。

(美しい間奏曲)

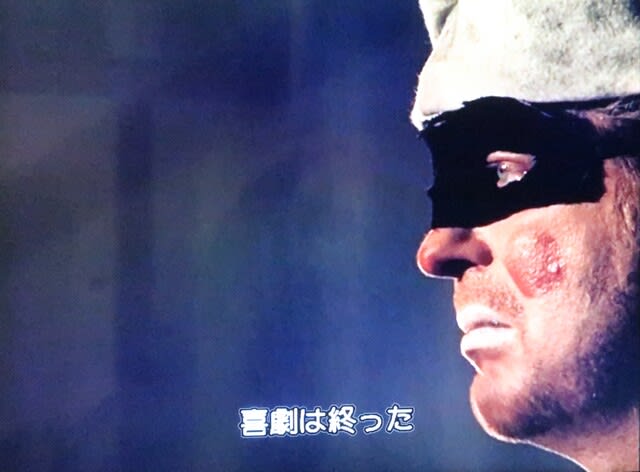

復活祭のミサが終わり、教会から出てきた男たちはトゥリッドゥの音頭で、母ルチアの酒場で乾杯する。アルフィオはトゥリッドゥの勧めた杯を断って捨てる。事の次第を理解した二人は決闘を申し合わせ、アルフィオは裏の畑で待つと場を去る。トゥリッドゥは酒に酔ったふりをしながら母に「もし自分が帰って来なければサンタを頼む」と別れを告げる。トゥリッドゥが酒場を出てしばらくすると「トゥリッドゥさんが殺された」という女の悲鳴が響き、幕。

1時間少しの短編オペラらながら、

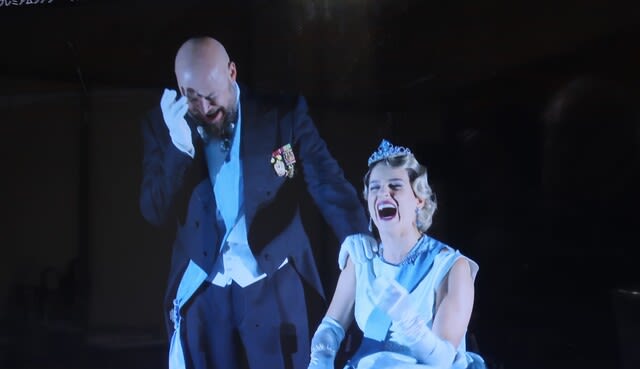

ママも知るとおり Voi lo sapete, o mamma (サントゥッツァ)やお母さん、あの酒は強いね Mamma, quel vino è generoso (トゥリッドゥ)などの感動的な美しいアリアや村人たちの合唱など、聴かせて魅せてくれる。

ゴッドファーザー映画を彷彿とさせるシチリアの田舎の素朴な教会風景が、牧歌的であり詩情豊かである。

このオペラは、何といっても主役はサントゥッツァであり、フィオレンツァ・コッソットは、東西随一のイタリアのオペラ歌手、

歌唱の素晴らしさは言うまでもなく、演技の細やかさは抜群で、目の表情などアップでも躍動しており感動的である。

名前をよく覚えているので、METかロイヤル・オペラで聴いたことがあるのかも知れないが記憶にはない。

トゥリッドゥは、二枚目の一寸線は細いが良い男、アルフィオは、剛直で一本気の野武士風の田舎男、

チェッケーレも、グェルフィも実にうまい。

マルティーノのコケティッシュなローラ、スタジオの二人の苦悩に戸惑う母親ルチアの助演も役を得て好演。

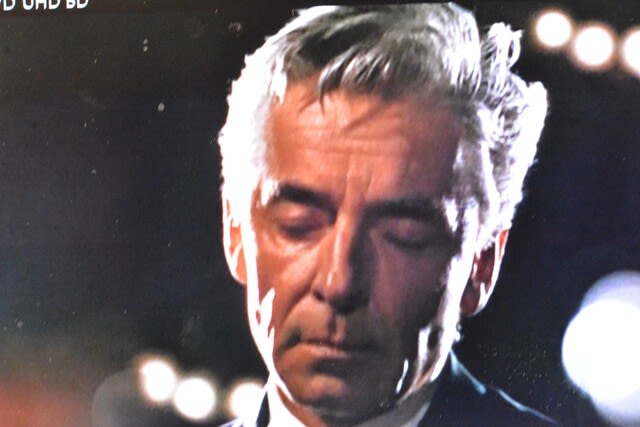

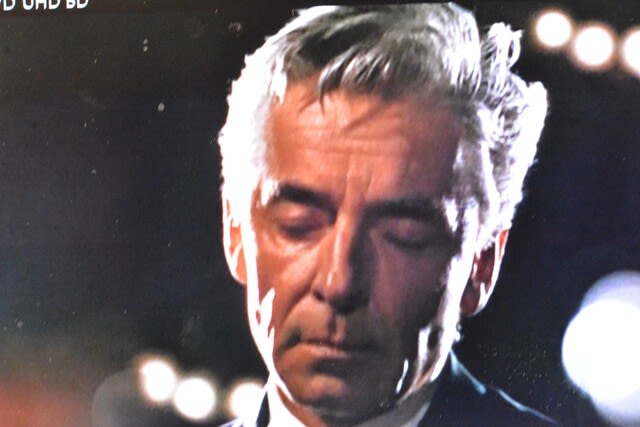

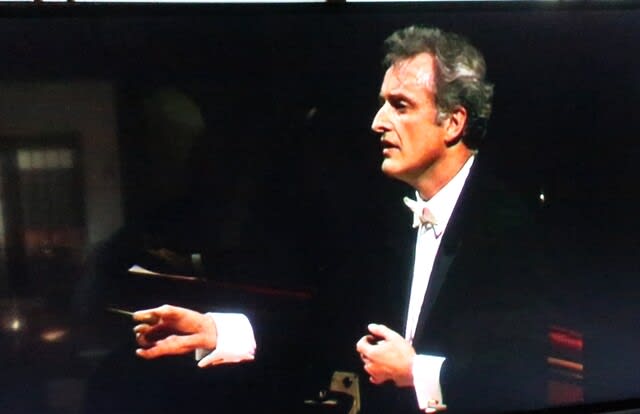

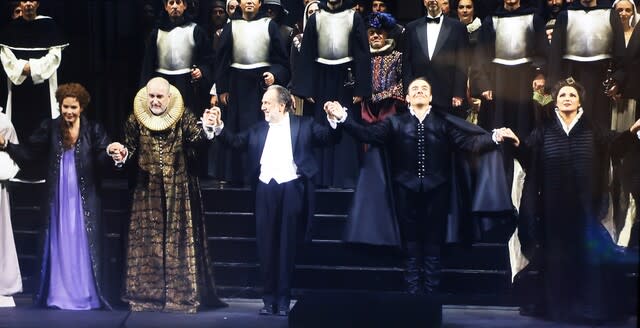

さて、演奏のスカラ座が凄いのは当然だが、やはり、カラヤンのオペラは群を抜いている。

私がクラシックに興味を持って聴き始めたレコードは、トスカニーニやブルーノ・ワルターだが、その後、カール・ベームやカラヤンに移った。

通ぶってカラヤンをこき下ろす輩が多いのだが、私は、カラヤンは最高の指揮者だと思って聞き続けてきた。

実演を聴いたのは、ベートーヴェンの「運命と田園」と「合唱つき」のたった2回だけだが、貴重な経験であった。

「運命」の指揮途中に、指揮棒が折れて飛び、その後、指揮棒なしの華麗な指揮姿となったのだが、このオペラでは、まだ指揮棒が踊っている。