九月の《開場35周年記念公演》は、この狂言の一夜で最後であったが、非常に充実したプログラムで、楽しませて貰った。

8月10日のインタネット予約日に、5演目を続けて予約したので、後に行くほど思うような席を確保できなかったが、偶々、最後の2回は、前席が空いて居たり小さな人だったりで、助かった。

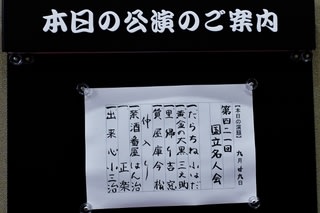

演目は次の通り。

狂言 福の神 (ふくのかみ) 善竹 忠一郎(大蔵流)

狂言 射狸 (いだぬき) 山本 東次郎(大蔵流)

狂言 木実争(このみあらそい) 野村 萬斎(和泉流)

「福の神」以外は、岩波の日本古典文學大系の狂言集上下にも、岩波講座能・狂言の狂言鑑賞案内にも記載がなく、珍しい曲のようだったが、非常に充実した素晴らしい曲であった。

まず、「福の神」だが、恒例の出雲大社に年越しにやってきた参詣人(善竹隆司、隆平)が、参拝し豆まきしているところに、福の神(忠一郎)が現れて、お神酒を要求して、楽しゅうなりたいかと聞く。なりたいと答えると、そのためには、元手がいると言われた参詣人は、福の神の言葉とは思えない、元手がないから来ているのだと答える。すると、元手とは、金銀米銭のことではなく、「朝起き疾くして、慈悲あるべし、人の来るのを厭うべからず、夫婦の中にて腹立つべからず、」と言って、中酒(食事時の酒)には古酒を、嫌と言う程盛るならば(これを何度も繰り返し)、楽しゅうなさでは叶うまじ。と言うハッピーエンド。

中世とは思えない粋な計らいで、福の神の井出たちをした忠一郎の好々爺ぶりが実によい。

「射狸」は、「一子相伝の秘曲」で、人間国宝の山本東次郎の81歳とは思えない至芸を鑑賞する一生一代の舞台。

まず、舞台の正中に据えられた一畳台の上に設えられた素晴らしい秋の草原が目を引き付ける、真ん中に豊かなススキが靡いていて周りを豪華な美しい花で取り囲んでいる。

この中に飛び込んだ尼姿のシテが、物着で古狸に変身して舞台に飛び出して、猟師(アド/山本則重)に、腹鼓を打てば命を助けると言われて、腹鼓を打って、踊り出すと言う至芸を披露する。

この曲は、猟師に眷属を射殺されたので、老狸が、猟師の伯母のお寮に化けた尼姿で訪れて狸を射るなと意見し、伯母だと思い込んだ猟師が殺生を止めると約束する。しかし、誓言はしたものの、古狸だけは射たいと思って出かけると、ご機嫌になった伯母に追い付き、その伯母が古狸だと分かって射殺そうとしたので、古狸は、草原に飛び込んで隠れる。

東次郎は、最初から、狸の装束の上に尼衣を着ているので、狸面は最初からそのままなのだが、一寸、その面の口先が尖っていて狐のような雰囲気である。

この曲を観ていて、同じく最高峰の「釣狐」の舞台を思い出したのだが、プログラムによると、元々は、化けそこなった狸の失敗談だった民話劇的な作品だったが、「釣狐」の影響を受けて、高度な演技技術を擁するようになり、だんだん重い扱いになったのだと言う。

実に優しくて情緒豊かな東次郎の腹鼓は格別だが、タヌキの縫い包み姿で、一畳台に俊敏に飛び上がったり飛び降りたり、舞台で転げまわったり、若々しくてエネルギッシュな演技はもとより、若くてはつらつとした甥の猟師を相手に、実に繊細な芸を見せていて、縫い包みで完全に素顔と姿を隠した演技だけに、その凄さが一層よくわかる。

「木実争」は、実に楽しい。

野村萬斎の演出・主演の萬斎あっての斬新な舞台であって、東京オリンピックの萬斎の手腕が期待できる、楽しさ素晴らしさを髣髴とさせてくれるような興味深い舞台である。

冒頭は、吉野山の花盛りを見物に行こうとする橘の精(石田幸雄)と、行き会った茄子の精(萬斎)が、古歌「吉野山たが植初めし桜だに、数咲初むる花の走り穂」が、「走り穂」だ、「花の初めに」だと言い争い、系図や風味争いに進展し、橘が茄子に礼拝を求め拒否したので打ち据えてると茄子は怒って退場する。

その後、このことを聞きつけた柿、桃、梅干、葡萄の精たちが橘に加勢し、茄子は、味方の武装した栗、胡瓜、西瓜、南瓜の精たたちを引き連れて登場し、両軍互いに入り乱れて激しく戦う。

しかし、俄かに激しい山嵐が吹いてきたので、寒さに耐えきれずに、皆退場して行く。

木の実や野菜と言った擬人化された人間の詰まらない争いや愚かな営みを、自然界の脅威が一蹴すると言う舞台だが、とにかく、茄子の精は那須与一と称して弓をつがえ、柿の精は柿本人麻呂と名乗って、歌の短冊を投げ捨てて、戦いに挑むと言ったパロディが随所に飛び出して、何処まで真面目か分からないところが面白い。

囃子や地謡(万作師ほか)も登場する40分の本格的な舞台で、夫々思い思いの面をつけて綺麗に武装した装束を身に着けての多数の演者の登場であるから、とにかく、華やかで楽しい。

8月10日のインタネット予約日に、5演目を続けて予約したので、後に行くほど思うような席を確保できなかったが、偶々、最後の2回は、前席が空いて居たり小さな人だったりで、助かった。

演目は次の通り。

狂言 福の神 (ふくのかみ) 善竹 忠一郎(大蔵流)

狂言 射狸 (いだぬき) 山本 東次郎(大蔵流)

狂言 木実争(このみあらそい) 野村 萬斎(和泉流)

「福の神」以外は、岩波の日本古典文學大系の狂言集上下にも、岩波講座能・狂言の狂言鑑賞案内にも記載がなく、珍しい曲のようだったが、非常に充実した素晴らしい曲であった。

まず、「福の神」だが、恒例の出雲大社に年越しにやってきた参詣人(善竹隆司、隆平)が、参拝し豆まきしているところに、福の神(忠一郎)が現れて、お神酒を要求して、楽しゅうなりたいかと聞く。なりたいと答えると、そのためには、元手がいると言われた参詣人は、福の神の言葉とは思えない、元手がないから来ているのだと答える。すると、元手とは、金銀米銭のことではなく、「朝起き疾くして、慈悲あるべし、人の来るのを厭うべからず、夫婦の中にて腹立つべからず、」と言って、中酒(食事時の酒)には古酒を、嫌と言う程盛るならば(これを何度も繰り返し)、楽しゅうなさでは叶うまじ。と言うハッピーエンド。

中世とは思えない粋な計らいで、福の神の井出たちをした忠一郎の好々爺ぶりが実によい。

「射狸」は、「一子相伝の秘曲」で、人間国宝の山本東次郎の81歳とは思えない至芸を鑑賞する一生一代の舞台。

まず、舞台の正中に据えられた一畳台の上に設えられた素晴らしい秋の草原が目を引き付ける、真ん中に豊かなススキが靡いていて周りを豪華な美しい花で取り囲んでいる。

この中に飛び込んだ尼姿のシテが、物着で古狸に変身して舞台に飛び出して、猟師(アド/山本則重)に、腹鼓を打てば命を助けると言われて、腹鼓を打って、踊り出すと言う至芸を披露する。

この曲は、猟師に眷属を射殺されたので、老狸が、猟師の伯母のお寮に化けた尼姿で訪れて狸を射るなと意見し、伯母だと思い込んだ猟師が殺生を止めると約束する。しかし、誓言はしたものの、古狸だけは射たいと思って出かけると、ご機嫌になった伯母に追い付き、その伯母が古狸だと分かって射殺そうとしたので、古狸は、草原に飛び込んで隠れる。

東次郎は、最初から、狸の装束の上に尼衣を着ているので、狸面は最初からそのままなのだが、一寸、その面の口先が尖っていて狐のような雰囲気である。

この曲を観ていて、同じく最高峰の「釣狐」の舞台を思い出したのだが、プログラムによると、元々は、化けそこなった狸の失敗談だった民話劇的な作品だったが、「釣狐」の影響を受けて、高度な演技技術を擁するようになり、だんだん重い扱いになったのだと言う。

実に優しくて情緒豊かな東次郎の腹鼓は格別だが、タヌキの縫い包み姿で、一畳台に俊敏に飛び上がったり飛び降りたり、舞台で転げまわったり、若々しくてエネルギッシュな演技はもとより、若くてはつらつとした甥の猟師を相手に、実に繊細な芸を見せていて、縫い包みで完全に素顔と姿を隠した演技だけに、その凄さが一層よくわかる。

「木実争」は、実に楽しい。

野村萬斎の演出・主演の萬斎あっての斬新な舞台であって、東京オリンピックの萬斎の手腕が期待できる、楽しさ素晴らしさを髣髴とさせてくれるような興味深い舞台である。

冒頭は、吉野山の花盛りを見物に行こうとする橘の精(石田幸雄)と、行き会った茄子の精(萬斎)が、古歌「吉野山たが植初めし桜だに、数咲初むる花の走り穂」が、「走り穂」だ、「花の初めに」だと言い争い、系図や風味争いに進展し、橘が茄子に礼拝を求め拒否したので打ち据えてると茄子は怒って退場する。

その後、このことを聞きつけた柿、桃、梅干、葡萄の精たちが橘に加勢し、茄子は、味方の武装した栗、胡瓜、西瓜、南瓜の精たたちを引き連れて登場し、両軍互いに入り乱れて激しく戦う。

しかし、俄かに激しい山嵐が吹いてきたので、寒さに耐えきれずに、皆退場して行く。

木の実や野菜と言った擬人化された人間の詰まらない争いや愚かな営みを、自然界の脅威が一蹴すると言う舞台だが、とにかく、茄子の精は那須与一と称して弓をつがえ、柿の精は柿本人麻呂と名乗って、歌の短冊を投げ捨てて、戦いに挑むと言ったパロディが随所に飛び出して、何処まで真面目か分からないところが面白い。

囃子や地謡(万作師ほか)も登場する40分の本格的な舞台で、夫々思い思いの面をつけて綺麗に武装した装束を身に着けての多数の演者の登場であるから、とにかく、華やかで楽しい。