インターネットを叩いていたら、日刊スポーツ新聞社の

「小沢一郎氏「クリスマスだというのにケーキは異様に高い…正に異次元の物価高」と私見」と言う記事が出てきた。

「・・・都内や京都など観光地のホテル代も異様に値上がり。ラーメンなども相当値上がりしていると聞く。正に異次元の物価高」と記述。そして「アベノミクス=異次元緩和が元凶。円安で物価高は加速し、生活を破壊。賃上げだけでは追いつかない。政治を変えないと生活できなくなる」 と言う。

アベノミクス論議はともかく、最近の値上げラッシュ、インフレの異常さについては、小沢一郎の論を待つまでもなく、日本社会の深刻な緊急課題である。

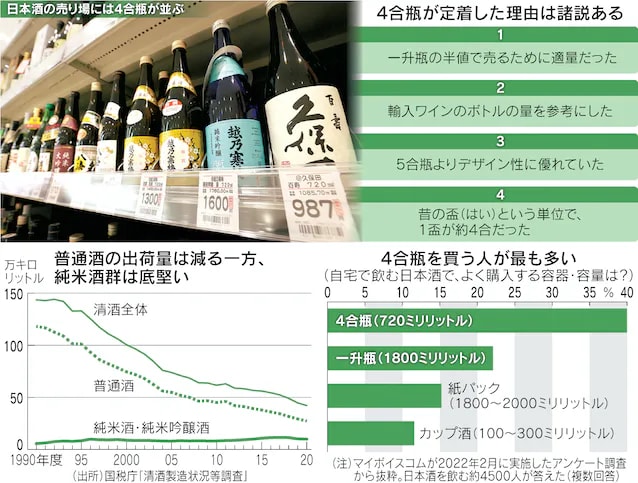

さて、口絵の写真は、某グルメショップの日本酒の広告

しぼりたて新酒純米大吟醸生原酒飲みくらべ一升瓶3本組

日本酒最高種別の「純米大吟醸×生×原酒」のみ!

店頭では入手できない、プレミアムな3本組!◆限定2,000セット

店頭では入手できない、プレミアムな3本組!◆限定2,000セット

その価格が、◆21,470円 税込が、販売価格13,189円 税込

なぜ、一気にこれだけ安くなるのか分からないのだが、同ショップの日本酒では一番上等であったので、新年にと思ってオーダーした。品数も豊富で選択肢も多いし、これまでにも買った店なので信用はしている。

私がここで言いたいのは、庶民は如何にして、この不幸なインフレを少しでも回避することができるのか言うことである。

私の一つの対策は、ネットサーフィングと言うか、安いものを探してネットを検索することだと思っている。丹念に渉猟すれば、同じものが、かなり安く買えることがある。

この場合、留意すべきは、得体の知れない怪しい宣伝や広告が結構多いので、必ず、信頼出来る店なり商品を選ぶことである。

一つの例は、

MIZUNO(ミズノ) ノルディック・ウォーク 4段折りたたみウォーキングポールLITE 2本1組 ユニセックス

を買おうと思って、ミズノのHPの後、アマゾンを検索すると、

参考価格: ¥17,600が、-21% ¥13,834 税込 と安くなっている。

普段はミズノ直販でしか買わないのだが、ディスカウントがないので、今回は、これでかなり安く買えたのである。

アマゾンの価格は、絶えず変動していて注意が必要だが、まず、ほぼ押し並べて一般よりも低価格なので、価格コムなどと併用しながら、安値の基準と考えて参考にしている。値がさ商品を買うときには、良い方法だと思う。

量販店に行っても、これらのネット情報の拡散のお陰で安く買えるようだし、実店舗なので実物を見て買える上に、アフターケアを考えれば、そこそこの値段であれば、この方が良いかも知れない。

いずれにしろ、日用雑貨品や食品など、身近な商品とは違って、結構値が張る耐久消費財などの高額商品を買うときには、インターネット情報の活用が必須だと言うことである。