ザルツブルク音楽祭2023▽歌劇「マクベス」(ヴェルディ)鬼気迫る歌唱と演技は必見! 出演:ウラジスラフ・スリムスキー(マクベス)、アスミク・グリゴリアン(マクベス夫人)他 演出:クシシュトフ・ヴァルリコフスキ と言う番組を、NHK BSで鑑賞した。

舞台は中世スコットランド 勇敢な武将とその妻は 魔女の予言に翻弄され 国と己を破滅させて行く 物語である。

さて、冒頭に語るべきは クシシュトフ・ヴァルリコフスキの演出、

映画をはじめとする 文化的象徴を大胆に取り入れ 作品解釈の更新を迫るポーランドの鬼才 と言うのだが、

解説では、彼は、

マクベス夫妻に子供が育たなかったと言う原作を設定を元に「医師に赴任を知らされた夫妻の絶望」をすべての発端とした

また、パゾニーニ監督の映画や のちに恐怖政治をもたらした フランス革命の母体 ”球戯場の誓い”の室内テニスコートを導入し 政治システムと独裁者との関係を問い直す と言うことで、冒頭の舞台セットは、室内テニスコートで 普段は陰鬱で暗い魔女の登場も、舞台下手から賑やかな魔女集団が移動舞台で接近すると言う状態。

ヴェルディの台本は、1865年のパリ版をベースにしているのでオリジナル通りに上演されているのであろうが、これまで見てきたオペラの舞台やシェイクスピア戯曲の舞台とは殆どかけ離れた公演で、時代考証などあったのかどうか、とにかく、意表を突いた舞台で、「マクベス」を観た聴いたと言った感じがしない不思議な感覚である。

舞台セットがシンプルで、衣装が現代風であり、舞台展開が殆どないので、シーン展開のメリハリがなく、戯曲をよく知らない観客には、ストーリーを追い難いであろう。

本来、シェイクスピアは観るではなく、聴くと言うパーフォーマンス・アーツなので、原点に戻ったと思えば何でもないのであろうが、通常、タップリとストーリー展開豊かな舞台に慣れた観客には、フォローに苦労しよう。

さて、マクベスが、宴会途中で、殺害した盟友バンクォーの亡霊の幻影を観て狂乱するシーンだが、この演出では、マクベスがなぐり書きした風船がそれに見えて怯えると言う演出になっているのだが、ヴェルディは、本番前の演出指導で、亡霊は地下から現われるべきで、それは、バンクォーを演じた同じ人物でなくてはならず、人形ではなくて、生身の人間でなければならないと釘を刺している。

ヴェルディは、オペラを総合芸術と考えて、音楽だけではなく、音楽と視覚の両方から総合的に表現される効果を追求していたというのである。

もう一つ、強気一点張りの妻もダンカン王暗殺の罪に苛まれて狂い死にするのだが、この舞台では、何故か生き返って死ぬはずのマクベスににじり寄って行き二人一緒に電源コードでぐるぐる巻きに縛られて幕となる。

確か、蜷川幸雄の舞台で、栗原小巻の鬼気迫る感動的な狂乱の場を観た記憶があるのだが、今回は、すっぽ抜けの演出であった。

舞台の背後にモノクロの映像スクリーンがあって、隠れた舞台の情景などが映されていて面白い。例えば、ダンカン王暗殺のシーンでは、舞台ではカーテンで仕切られた内部で行われていて客席からは見えないが、カーテンの中のカメラがそのシーンをスクリーンに映し出す。

ところで、マクベス夫妻が不妊だったという件に付いては、これまで、シェイクスピア関係の本を結構読み、舞台も結構観てきたが、聴いたことも見た記憶もない。舞台にバンクォーに似た子供が随所に、そして、最後の舞台にも現われたが、この舞台で、どう描かれたのか良く分からなかった。

ヴェルディの歌劇でありながら、ベルカント、美しいアリアもなければ感動的な愛の二重唱もない、重厚な悲劇的な心理劇に徹したオペラであるが、流石にウィーン・フィルの演奏で、指揮者フィリップ・ジョルダンの冴えたバトン捌きが、感動的なシェイクスピアの物語を紡ぎだす。

何故か、イングリッシュ・ナショナル・オペラの舞台だけ、微かに印象に残っている。

余談ながら、ザルツブルグには、二回訪れており、最初に訪れた1973年の年末に、このザルツブルグ祝祭劇場で、モーツアルトの「ドン・ジョバンニ」を鑑賞した。

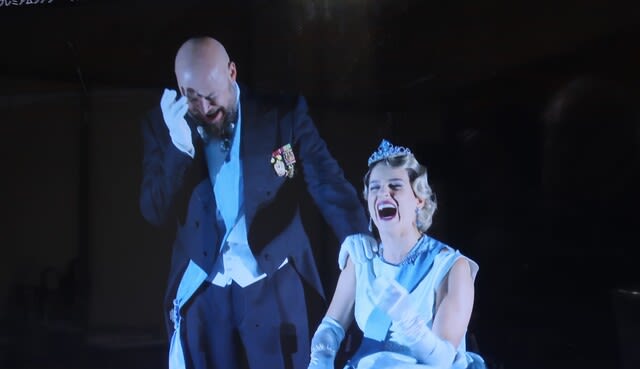

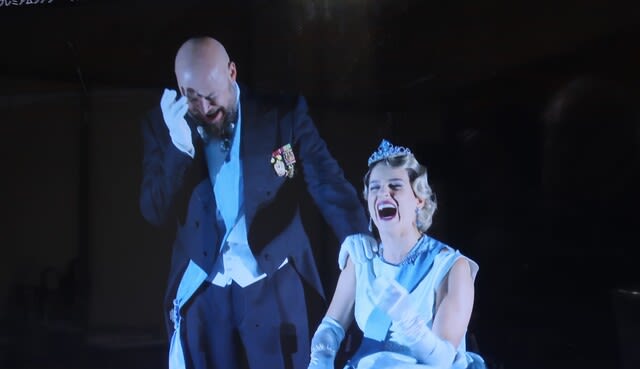

それはそれとして、マクベスとマクベス夫人を演じた、ウラジスラフ・スリムスキー(マクベス)、アスミク・グリゴリアン(マクベス夫人)は、実に素晴しい歌手で感激した。

ウラジスラフ・スリムスキーは、ベラルーシのバリトンで、ザルツブルグでは、2018年に、Tomsky (Pique Dame)でデビュー、

アスミク・グリゴリアンは、リトアニア出身のドラマティック・ソプラノ、2022年ザルツブルク音楽祭の目玉プッチーニ「三部作」3役を歌い上げてニューヒロインとして話題になったという。

二人の玉座を得た驚喜するシーンを転写しておきたい。ラストは、正気に戻った第2幕への転換のファースト・ショット。

舞台は中世スコットランド 勇敢な武将とその妻は 魔女の予言に翻弄され 国と己を破滅させて行く 物語である。

さて、冒頭に語るべきは クシシュトフ・ヴァルリコフスキの演出、

映画をはじめとする 文化的象徴を大胆に取り入れ 作品解釈の更新を迫るポーランドの鬼才 と言うのだが、

解説では、彼は、

マクベス夫妻に子供が育たなかったと言う原作を設定を元に「医師に赴任を知らされた夫妻の絶望」をすべての発端とした

また、パゾニーニ監督の映画や のちに恐怖政治をもたらした フランス革命の母体 ”球戯場の誓い”の室内テニスコートを導入し 政治システムと独裁者との関係を問い直す と言うことで、冒頭の舞台セットは、室内テニスコートで 普段は陰鬱で暗い魔女の登場も、舞台下手から賑やかな魔女集団が移動舞台で接近すると言う状態。

ヴェルディの台本は、1865年のパリ版をベースにしているのでオリジナル通りに上演されているのであろうが、これまで見てきたオペラの舞台やシェイクスピア戯曲の舞台とは殆どかけ離れた公演で、時代考証などあったのかどうか、とにかく、意表を突いた舞台で、「マクベス」を観た聴いたと言った感じがしない不思議な感覚である。

舞台セットがシンプルで、衣装が現代風であり、舞台展開が殆どないので、シーン展開のメリハリがなく、戯曲をよく知らない観客には、ストーリーを追い難いであろう。

本来、シェイクスピアは観るではなく、聴くと言うパーフォーマンス・アーツなので、原点に戻ったと思えば何でもないのであろうが、通常、タップリとストーリー展開豊かな舞台に慣れた観客には、フォローに苦労しよう。

さて、マクベスが、宴会途中で、殺害した盟友バンクォーの亡霊の幻影を観て狂乱するシーンだが、この演出では、マクベスがなぐり書きした風船がそれに見えて怯えると言う演出になっているのだが、ヴェルディは、本番前の演出指導で、亡霊は地下から現われるべきで、それは、バンクォーを演じた同じ人物でなくてはならず、人形ではなくて、生身の人間でなければならないと釘を刺している。

ヴェルディは、オペラを総合芸術と考えて、音楽だけではなく、音楽と視覚の両方から総合的に表現される効果を追求していたというのである。

もう一つ、強気一点張りの妻もダンカン王暗殺の罪に苛まれて狂い死にするのだが、この舞台では、何故か生き返って死ぬはずのマクベスににじり寄って行き二人一緒に電源コードでぐるぐる巻きに縛られて幕となる。

確か、蜷川幸雄の舞台で、栗原小巻の鬼気迫る感動的な狂乱の場を観た記憶があるのだが、今回は、すっぽ抜けの演出であった。

舞台の背後にモノクロの映像スクリーンがあって、隠れた舞台の情景などが映されていて面白い。例えば、ダンカン王暗殺のシーンでは、舞台ではカーテンで仕切られた内部で行われていて客席からは見えないが、カーテンの中のカメラがそのシーンをスクリーンに映し出す。

ところで、マクベス夫妻が不妊だったという件に付いては、これまで、シェイクスピア関係の本を結構読み、舞台も結構観てきたが、聴いたことも見た記憶もない。舞台にバンクォーに似た子供が随所に、そして、最後の舞台にも現われたが、この舞台で、どう描かれたのか良く分からなかった。

ヴェルディの歌劇でありながら、ベルカント、美しいアリアもなければ感動的な愛の二重唱もない、重厚な悲劇的な心理劇に徹したオペラであるが、流石にウィーン・フィルの演奏で、指揮者フィリップ・ジョルダンの冴えたバトン捌きが、感動的なシェイクスピアの物語を紡ぎだす。

何故か、イングリッシュ・ナショナル・オペラの舞台だけ、微かに印象に残っている。

余談ながら、ザルツブルグには、二回訪れており、最初に訪れた1973年の年末に、このザルツブルグ祝祭劇場で、モーツアルトの「ドン・ジョバンニ」を鑑賞した。

それはそれとして、マクベスとマクベス夫人を演じた、ウラジスラフ・スリムスキー(マクベス)、アスミク・グリゴリアン(マクベス夫人)は、実に素晴しい歌手で感激した。

ウラジスラフ・スリムスキーは、ベラルーシのバリトンで、ザルツブルグでは、2018年に、Tomsky (Pique Dame)でデビュー、

アスミク・グリゴリアンは、リトアニア出身のドラマティック・ソプラノ、2022年ザルツブルク音楽祭の目玉プッチーニ「三部作」3役を歌い上げてニューヒロインとして話題になったという。

二人の玉座を得た驚喜するシーンを転写しておきたい。ラストは、正気に戻った第2幕への転換のファースト・ショット。