足尾精錬所

仕事を休んで、このツアーに参加した。

来て、見てよかった。

公害の原点

この目でシッカリと眼底に焼き付けた。

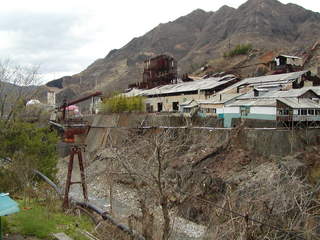

渡良瀬川右岸にある足尾精錬所

この1本の煙突が足尾の山々をハゲヤマにした。

渡良瀬川右岸崖上の工場の一部

赤錆で無残でもあり、これが日本公害の原点だ!

といわんばかりの工場跡

白い建物に『足尾精錬』・・・とかすかに読み取れる

銅独特の『緑青』が今も岩盤を染める

精錬所跡を見てきて庭に黄色い花・・・・ホット・・一息ついた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日のメモ

公害の原点をこの目で!!

渡良瀬川上流・松木川沿いを歩くと、

まもなく深い谷を隔てて崖にしがみつくSF映画の廃墟のような

赤さびた建物と煙突が見えてきた。

日本の公害の原点といわれた足尾銅山の足尾精錬所である。

北関東の遠い山肌には萌黄色のかすかな新緑の芽、

山全体が土留めのように麓から頂まで至る所に植栽工事が施してある。

荒涼とした岸の斜面におびただしい数の墓が並んでいた。

苔むしたり、傾いたりした墓石もあった。

『坑夫の墓』と書いた標識があり近くには寺もあった。

足尾銅山が発見されたのは、江戸時代のはじめ慶長15年(1610)年で、

幕府の御用銅山になった・・・と、ものの本に記してあった。

古河市兵衛が、一時衰退していた足尾銅山を再開発したのは

明治10年(1877)年。

新しい技術と近代的設備を導入し日清・日露の銅特需ブームに乗って

足尾は日本の殖産興業として発展した。

精錬所ができたのは明治17年(1844)年だが、

銅鉱石を溶かすときに生じる有害な亜硫酸ガスが山々の草木を枯らし、その鉱毒水が渡良瀬川を汚染し流域の田畑を荒廃させた。

これが代議士・田中正造が決起したいわゆる『足尾銅山鉱毒事件』である。

なぜこの様な公害の原点、廃墟のような建物を無残にも

残してあるのだろう・・・・・そんな疑問を抱いた。

実はこれが、町全体ひいては日本の大きな観光資源・歴史的な財産と

なっていることにハタと気がついた。

(葛ハイパンフ参考に

現地を見ながら記述)

後日数回に分けて掲載します。