戦後は今から思えば何もなかった。

自給自足・稲わらでぞうりを編み通学や遊びに使った。

その後ゴム草履になったり下駄になったり・・・。

運動靴は配給制で、

1年に1クラス(45名)に

ほんの3~5足でくじ引きで分配した。

観光地で買い求めた。

我が家の玄関に飾ってある。

家内も山行に出かけるため『足元が一番大事』という意味から

出かけるとき先ず身支度の確認。

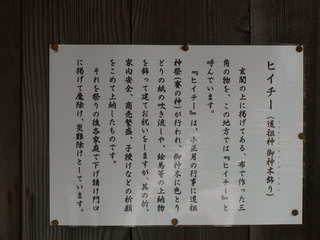

草履の編み方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日のメモ

子供たちへの伝承文化記録(覚書)

最近の記事にショイタ、ゾウリ、半鐘、囲炉裏と昔の道具、

農家の暮らしを伝承文化として掲載しています。

縄文人は農家の貧しい家に育った。子供たちに断片的に話したことがあるが

全体像、具体的なものは何も語り継いでいない。

細かいことを話しても、現代とあまりにもかけ離れていて

『ばかばかしくて話にもならない・・・・・今は違うよ・・』と、子供たちは

聞こうともしないし、また話す本人も熱意が薄れてもきた。

子供たちも大きくなり孫がいる歳となりギャップも大きい。

こうして毎日書き綴っているのは、縄文人の半生、幼少期の農家の暮らしの

懐古(ノスタルジック)の面も多分にある。

後日に読んで何か読み取ってもらえれば幸いと思っている。

そんな意味から

『子供たちへの覚書=語り部』のつもりで記録している。

CDに保存している。

この『道具と伝承文化記録』を書くきっかけになったのは、

山梨県・忍野村に行ったときでした。

戦後の食糧難時代に農家が盛んにもてはやされ、

大事にしかも便利に使われていた農道具が、いとも簡単に

農家に軒下に風雨にさらされていた。

何か、いとうしくなり自分の心を傷つけていたように思えた。

昭和の子供たち写真集

石井美千子人形作品集から

参考文献

農家のモノ・人の暮らし大館勝治・宮本八恵子著