モーツアルト200は、ロンドンでもそれなりに、盛大に行われていた。

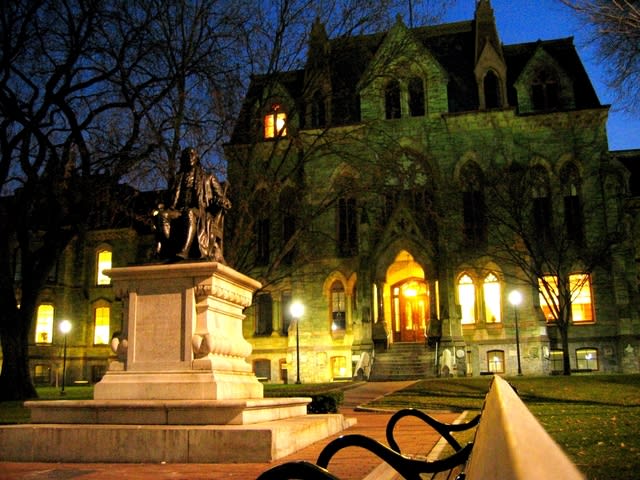

私は、モーツアルトの命日の翌日の12月5日に、バービカン・ホールへ、ジェフリー・テイト指揮イギリス室内管弦楽団のモーツアルトのレクイエムを聴きに行った。早くからチケットはソールドアウトで、4日に追加公演が売り出されたがこれもすぐに売り切れて大変な前人気であった。

ソプラノはジョーン・ロジャース、メゾソプラノはキャスリン・クールマン、テノールはジョン・マーク・エィンズレィ、バスはグイン・ホウエル、合唱はタリス室内合唱団で、非常に厳粛なムードの演奏であった。テイトが、タクトを静かに下ろして瞑目すると長い黙祷の沈黙が続く。そして、割れるような拍手。

このレクイエムの前に、モーツアルトのクラリネット協奏曲K622がテァ・キングのソロで演奏された。

この作品は、殆ど亡くなる寸前に、それも病苦に悩み不幸のどん底で作曲された作品でありながら、最も天国の音楽を感じさせる素晴らしい曲で、神が、モーツアルトの姿を借りて作曲したとしか思えないほど美しい。

私は、モーツアルトの協奏曲の中でも、この曲とフルートとハープのための協奏曲が好きで、キューガーデンの自宅とサビル・ロー通り近くの事務所までの行き帰りの車の中で、聞き続けていた。

MOZART200では、ヨーロッパの主要都市で、一年中、モーツアルトの音楽のコンサートが開かれていた。

ロンドンでは、先のイギリス室内管弦楽団のジェフリー・テイト指揮、内田光子ピアノのモーツアルトのピアノ協奏曲のコンサートの人気が高かった。しかし、実際の演奏会には、内田光子単独の指揮・ピアノの演奏会の場合が多かったように思う。

私が出かけたのは、バービカン・ホールでの、ホルン協奏曲と内田光子の指揮・ピアノで、ピアノ協奏曲第15番と第19番であった。丁度、この第19番は、BBCでオンエアーされた直後に聴いたので、その美しさに感激した。

ピアノ演奏の時には、あの能面のように美しい顔が百面相のように表情豊かに変化するのだが、指揮をするときには、やはり、日本女性を思わせる優しいアクションで、特に、手の動きが実に柔らかである。

私が感激するのは、内田光子の素晴らしさは当然として、イギリス室内管弦楽団の質の高さとそのサウンドの美しさである。

このバービカン・ホールで、ロンドン交響楽団をはじめとして随分色々なオーケストラを聴いてきたが、本当に美しいと思って聴いたのは、この楽団だけだったような気がしている。

ロイヤル・オペラも、ロンドン交響楽団やフィルハーモニアなども、メンバー・チケットを持って通っていたので、それぞれがMOZART200のプログラムを組んでいたはずなので、出かけて行ったと思うのだが、メモが残って居ないので、ここには何も書けない。

倉庫には、当時のパンフレットやプログラムなど残っているので、探せばよいのだが、到底無理なので、後日に書いてみたいと思う。

私は、モーツアルトの命日の翌日の12月5日に、バービカン・ホールへ、ジェフリー・テイト指揮イギリス室内管弦楽団のモーツアルトのレクイエムを聴きに行った。早くからチケットはソールドアウトで、4日に追加公演が売り出されたがこれもすぐに売り切れて大変な前人気であった。

ソプラノはジョーン・ロジャース、メゾソプラノはキャスリン・クールマン、テノールはジョン・マーク・エィンズレィ、バスはグイン・ホウエル、合唱はタリス室内合唱団で、非常に厳粛なムードの演奏であった。テイトが、タクトを静かに下ろして瞑目すると長い黙祷の沈黙が続く。そして、割れるような拍手。

このレクイエムの前に、モーツアルトのクラリネット協奏曲K622がテァ・キングのソロで演奏された。

この作品は、殆ど亡くなる寸前に、それも病苦に悩み不幸のどん底で作曲された作品でありながら、最も天国の音楽を感じさせる素晴らしい曲で、神が、モーツアルトの姿を借りて作曲したとしか思えないほど美しい。

私は、モーツアルトの協奏曲の中でも、この曲とフルートとハープのための協奏曲が好きで、キューガーデンの自宅とサビル・ロー通り近くの事務所までの行き帰りの車の中で、聞き続けていた。

MOZART200では、ヨーロッパの主要都市で、一年中、モーツアルトの音楽のコンサートが開かれていた。

ロンドンでは、先のイギリス室内管弦楽団のジェフリー・テイト指揮、内田光子ピアノのモーツアルトのピアノ協奏曲のコンサートの人気が高かった。しかし、実際の演奏会には、内田光子単独の指揮・ピアノの演奏会の場合が多かったように思う。

私が出かけたのは、バービカン・ホールでの、ホルン協奏曲と内田光子の指揮・ピアノで、ピアノ協奏曲第15番と第19番であった。丁度、この第19番は、BBCでオンエアーされた直後に聴いたので、その美しさに感激した。

ピアノ演奏の時には、あの能面のように美しい顔が百面相のように表情豊かに変化するのだが、指揮をするときには、やはり、日本女性を思わせる優しいアクションで、特に、手の動きが実に柔らかである。

私が感激するのは、内田光子の素晴らしさは当然として、イギリス室内管弦楽団の質の高さとそのサウンドの美しさである。

このバービカン・ホールで、ロンドン交響楽団をはじめとして随分色々なオーケストラを聴いてきたが、本当に美しいと思って聴いたのは、この楽団だけだったような気がしている。

ロイヤル・オペラも、ロンドン交響楽団やフィルハーモニアなども、メンバー・チケットを持って通っていたので、それぞれがMOZART200のプログラムを組んでいたはずなので、出かけて行ったと思うのだが、メモが残って居ないので、ここには何も書けない。

倉庫には、当時のパンフレットやプログラムなど残っているので、探せばよいのだが、到底無理なので、後日に書いてみたいと思う。