石川達三「日陰の村」日経・夕刊 文学の周辺

日陰の村、小河内村

東京都資料から出典

日経新聞・夕刊、2/2を

読んでいると、下の記事が目に飛び込んできた。

そうそう!!山行きで奥多摩湖へ何回も足を運んだ。

村民の集団陳情に向った奥多摩むかし道 も2度ほど往復した。

も2度ほど往復した。

"Once more, please." もう一度、

あの「日陰の村」=『湖底の故郷』に、陽を当てたかった。

日経新聞の記事

「日陰の村」は37年9月「新潮」に発表された。

東京の水源として貯水池の底に沈むことになり、当時大きな社会問題化した。

その旧小河内村を克明に描いた小説です。立ち退きの補償を当てにする村民は

勤労意欲が減退し、山林や畑は荒れ放題。

ところが工事着工は、何年も先に延ばされて村は益々疲弊する。

村民は、奥多摩道を通り集団陳情に出かける。

その一部始終が丹念に取材され村落の哀史が浮き彫りにされる。

上記は、「日陰の村」解説の冒頭部分書き出しです。

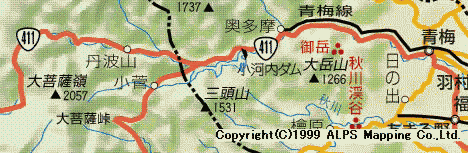

奥多摩湖周辺図

何回か訪れた奥多摩湖。

湖底に沈んだ村の歴史を刻んだ碑、

右の赤石は「湖底の故郷」を刻んだ歌碑、ここに佇むと故郷への思いが・・・・・、

熱く込み上げるものがあり涙腺が緩む。

東海林太郎・「湖底の故郷」

♬夕日は赤し 身は悲し

涙は熱く 頰濡らす

さらば湖底のわが村よ・・

この歌は、「日陰の村」と同じ年に発表された。

発表を見るや湧然として世の共感を呼び、全国内に愛唱されるに至り、

村民もこれに依って離郷の悲想を大いに慰められた。

奥多摩湖には、4~5回訪ねた。

「奥多摩 水と緑のふれあい館」を訪ね、旧小河内村の日常生活用具、

農機具も見学、実際手にも触れました。

それらをつなぎ合わせて編集した。長編です。

村民の立場に立って考え作りました。思うと熱いものが込み上げる。

"Once more, please." もう一度、

DB 湖底の故郷