農家の佇まい、土間に入ってみると・・・

世田谷区・崖線を歩く

その5-3

古きを尋ね、新しきを知る。

少年時代を髣髴して…数々の思い出に浸かった。して・・教えられた。

この民家園の木材が厚くて大きい。

次大夫堀の「木挽きの会」が作ったのではなかろうか・・・夢を膨らませた。

そんな気がして、しげしげと見つめた。

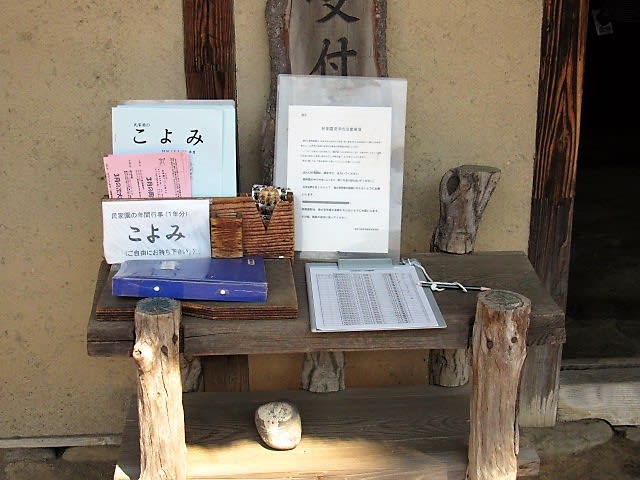

民家園入り口です。

「こよみ」を貰って来ました。

内容を見ると1月から、12月までビッシリと、1覧表となって、

正月行事、節分、春彼岸、節句、茶摘み、養蚕、十五夜、すす払い、等々

ほとんどの農家の行事がぎっしり詰まっていた。

懐かしい行事を思い浮かべるとともに、農村の民俗行事の

多いことが分かりました。

そしてこれらが、民家園で行われているという。

Fリーダーが言った。

この但し書き「茗荷の皮で編みました」・・・・、

!!!???

改めて見直しました。

1つ1つが農民にとっては生産の手段道具でした。

養蚕の蚕棚、餅つきの杵と臼、肩で担ぐ桶などが

所狭しとありました。

哀愁の煙たなびく自在鉤

煤ぼけてあり上げ下げ健在 (縄)

石臼やぐるりぐるりと回しけり

親子の会話お前何に成る (縄)

世田谷の崖線で落ち葉集めをして、畑や家畜の休み場として使われた。

トイレWC。

なぜか昔の建築様式の造りは、別棟として外にWCがありました。

今思うこと・・・。

「古き訪ねて新しきを知る」こんな言葉があります。

古のことは、この年、八十路を過ぎても鮮明によみがえる。

哀愁・思い出・懐かしい・・・・・。

これらの言葉は過去をすべてを覆いかぶせて、その境地から抜け出せない。

小さい時の学問、躾け、習慣が、如何にその人間を左右するのであろうか、つくづく思い知らされた。 山深き秩父の里では、学問などあろうはずがない、早くに親に死に別れた家庭環境でした。その日その日生活ができればそれでよかった。

茅葺の屋根の佇まい、土間、農道具、日常生活具などそんな思いがあれよあれよと蘇ってきた。

コメ欄は閉めています。