浅間山 噴火警戒レベル「3」 今後も噴火発生のおそれ

零和元年8月7日・午後10時8分噴火

群馬と長野にまたがる浅間山で小規模な噴火があった。

この噴火が下記で紹介する天明噴火のような大噴火・大災害に至るかどうかはわからない。

しかし、私たち日本人は、このような危険な火山と共に暮らしていることを忘れてはならない。

《最新情報・降灰を分析した結果、表面の堆積灰で、マグマが深部から

噴出した灰ではない。極めて噴火口表面の物であることが分かった。

従って大噴火に繋がることはないであろう。情報終り》

NHKヘリコプターの生中継

天明3年(1783年)浅間山噴火

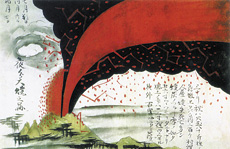

天明3年(1783年)、4月から7月初旬(旧暦)まで断続的に活動を続けていた浅間山は、7月8日(旧暦)に大噴火を起こしました。

このとき発生した火砕流に嬬恋村*(旧鎌原村)では、一村152戸が飲み込まれて483名が死亡したほか、群馬県下で1,400名を超す犠牲者を出しました。

天明3年の浅間山噴火は直後に吾妻川水害を発生させ、さらには3年後の天明6年に利根川流域全体に洪水を引き起こしました。

この浅間山噴火による利根川の河床上昇は各地での水害激化の要因となり、利根川治水に重要な影響を及ぼすことになりました。

*嬬恋村

キャベツ畑が一面に続く、高原野菜村。東京への一大生産基地。

天明3年の浅間山噴火を描いた「夜分大焼之図」

浅間山の1783年天明噴火による噴出物と洪水被害(巽原図

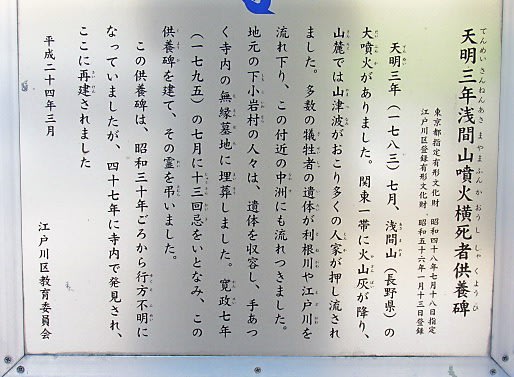

天明3年(1783年)浅間山噴火で犠牲者が、江戸川にも流れ着いた。

「供養塔」

降灰や山津波で出来たダムが決壊し大洪水となって、江戸川を経由して

東京にも流れ着いた。考えられない甚大な被害でした。

これらの犠牲者が葛飾区・読経寺、江戸川区・善養寺へと、付近の方々の手篤い

人々の手厚い保護によって葬られたのは、手によって葬られた。

その供養塔を見ることが出来ます。

① 葛飾区柴又・読経寺境内にて

境内に入るとすぐ左側です。

天明の大噴火は有史では、最大火山灰が関東一円に

降り注ぎ折から発生していた天明の大飢饉を一層深刻化させました。

北総線新柴又駅近く、西北へ300m

碑には 「川流溺死者之老若男女 一切変死之莫畜等 供養塚」とあります。

② 江戸川区・善養寺境内にて

境内の門を入るとすぐ右側参道脇。

江戸川区善養寺は、影向松が境内にあることから有名です。

台座に《下小岩村中》と刻んである

村で手厚く葬ったのでしょう。

この夏一番の暑さとか?

水分を補給しながら、供養塔を訪ね廻った。

思うに供養塔を見ると7月~8月と期してありますが、山津波により村が水没した、

と言うことを思うと、その中に生活を共にした人々がダム湖の中に埋まって居たと言うことです。

これが流れ出た《山津波のダムの自然災害による悲劇》が此処東京までも流れ着いた、計り知れない災害であった。

東北大震災においても未だ未だ行方不明の方々が、大勢おられます。

災害は計り知れない、とてつもなきことが舞い降りてくることがある。(合掌)

コメント欄はopenです。