農家の佇まい、周囲を見渡せば・・・

世田谷区・崖線を歩く

その5-2

家の周囲を見渡せば、多くの農機具が並んでいた。

周辺の農家の人が、寄贈して展示されたのでしょう。

農業をした人にとっては懐かしい。

井戸

薪炭財

荷車、牛車

荷車、牛車

籾摺機

トオミ

石臼、粉ひき

コメント欄は閉めています。

開けました。

農家の佇まい、周囲を見渡せば・・・

世田谷区・崖線を歩く

その5-2

家の周囲を見渡せば、多くの農機具が並んでいた。

周辺の農家の人が、寄贈して展示されたのでしょう。

農業をした人にとっては懐かしい。

井戸

薪炭財

荷車、牛車

荷車、牛車

籾摺機

トオミ

石臼、粉ひき

コメント欄は閉めています。

開けました。

農家の佇まい、田舎時代を思い出す。

世田谷区・崖線を歩く

その5-1

昭和55年12月に開園した岡本公園民家園は区の有形文化財第1号に指定された。

旧長崎家主屋と土蔵1棟、椀木門を復原し、江戸後期の典型的な農家の家屋を再現しています。

主屋内にも自由に入ることができ、民具などに触れることもできます。

縄文人の少年時代を垣間見たようで気持ちが髣髴し

お勝手、囲炉裏の煙、農機具、かやぶき屋根、縁側に腰を下ろし佇まい直視し、足が進まなかった。

民家園案内図

たくさん蕗の薹の花が咲いていました。

フジノ会会員29名訪問を記入する。Fリーダー

・ 開け放し春風あつめ勝手口 (縄)

障子、縁側、玄関口

母屋の茅葺屋根です。縁側を配し太陽が一杯差し込むように・・・・・!!

・ 戸障子を大きく開けて春陽差す (縄)

江戸時代から続く民家の母屋、かやぶき屋根です。

しかしこの土蔵は、瓦ぶき屋根。何かアンバランスを感じました。

昭和55年の開園ですから、江戸時代というより戦後の落ち着いた建築を取り入れてられるようです。

こんな大きなお釜は何に使うの!!

ハイ・・お答えします。

昔は味噌、醤油はすべて自家製でした。買うものは砂糖と塩。

したがってこの大きな窯で、大豆を茹でて味噌醤油の原料とし自宅で作り上げた。

田舎では醤油作り、味噌も1年分作りました。

その昔は目の病気、トラホームが多かった、この煙も一因か?

この煙が茅葺屋根には絶対の効果があり、虫を退治し長持ちさせた。

・ 焚火焚く煙は部屋に群がりて (縄)

ここで毎日の煮炊きが行わっれた。

竈の前の炭ツボ。燃えたものをここに入れて炭を作った。

炭焼きの原点?。

昔の家の間取りは最低でも8畳、したがって10畳、12畳の部屋は普通でした。

それがすべて襖で仕切られ、開け放つと一気通関となり広い場所になりました。

したがって冠婚葬祭は、すべてこのような広い部屋(自宅)で取り仕切りました。

、

、

むかしの人達は、必要以上に神棚を敬った

・春物は自ずから成美神敬う (縄)

綿の花

トイレの入り口に活けられた、綿の花。

綿は、綿花として布団や寝巻に入れられて人間を寒さから守った。

・ ねんねこの綿入れ半纏子守歌 (縄)

コメ欄は閉めています。

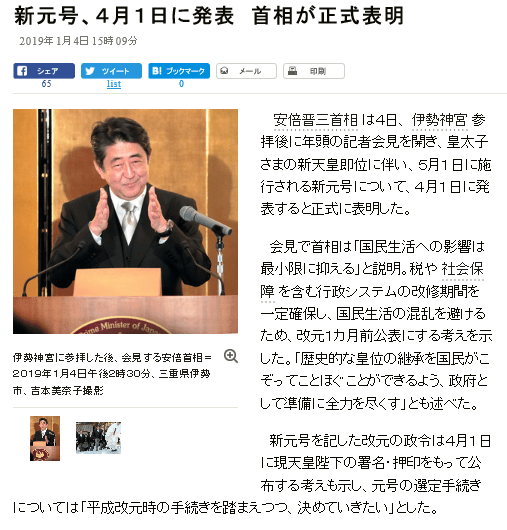

新元号、4月1日に発表

(産経新聞より)

平成・元号をふり返る、次なる元号間近に迫って。

平成制定は、目が回るような1日でした。

昭和天皇 崩御 ・・ 1989(昭和64年)1月7日、午前6時33分崩御

元号に関する懇談会 ・有識者からの意見を聞く

臨 時 閣 議 ・・ 7日午後2時から臨時閣議で「平成」決定

発 表・・ 1989年1月7日、2時36分。

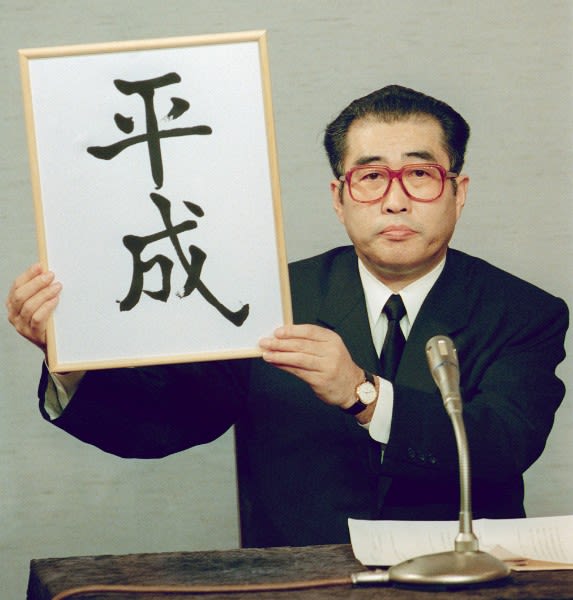

小渕恵三官房長官が記者会見室で、

「平成」と墨で書かれた生乾きの2文字を掲げた。

元 号 ・・ 『平成』 出典「史記」 「書径」

「内平らかに外なる」 「地平から天なる」

施 行 ・・ 翌日8日施行すると政令で決定

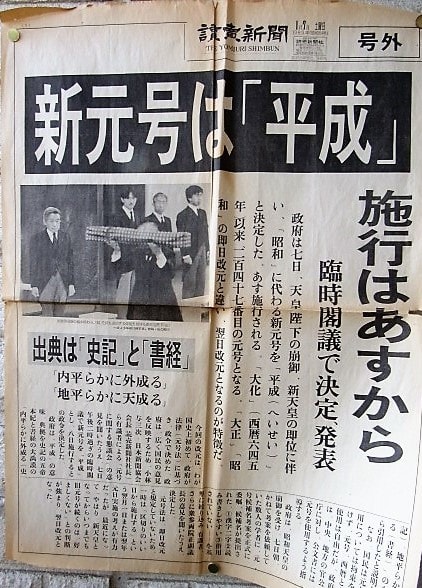

1989年(号外)から

昭和天皇の崩御を受け、7日朝かねてから考案を依頼していた学者数名に、元号候補名考案を

正式に依頼候補名が提出された。有識者らの意見を聴きさらに絞り込み、衆参両議院の正副議長

の意見を聞いたうえで正式に決定した。

「平成」は、247番目の元号で、大正、昭和の即日改元と違い、翌日改元となったのが特徴です。

≪1989年(昭和64年)1月7日読売新聞「号外」から抜粋≫

上2枚の画像は、わが保管スクラップから転載しました。

平成元号発表、当時の小渕官房長官。

平成は残り僅か。残された時間をどう過ごすか。

周囲の人々との何気ないやりとりが、また平成という年代をどう生きてきたか

あなたえの私えの評価、振り返る時であるかもしれない。

この記事を綴って思ったこと

平成も間もな暮れていく。

たまたま本棚を整理していたら、平成元号制定の当時の新聞(号外・関連紙面)あれよあれよと出てきました。当時新聞スクラップをしていたもので、それがそっくり保存されていた。数紙が出てきた。

これらの新聞の古の匂いと内容を読み取ると、如何に慌ただしかった平成制定の様子が時系列で読み取れた。やらなければならない!!何が何でも終わらせなければ。施行の段取りしなければ・・・・・・!!

上記の文章は、読売新聞号外から抜き取ったもので、次なる元号がどう制定されるであろうか・・・?

携わった方の労苦、生みの苦しみが少しでも理解出来たら・・・。そして平成とはいかなる30年であったか、反省の機会がそれぞれの方に得られれば幸いと思い掲載した。

昭和が戦争の時代、そして終戦で苦い辛酸をなめた時代でした。平成の時代は戦いがなかったことが唯一の幸せであったと思います。

「平成のその先」は、間近に迫っている。

・ 平成の号外セピア色濃くし

昭和平成新元号に生き (縄)

コメント欄は開けています。

『崖』の石段を登ると八幡神社

世田谷・崖線を歩く

その4

岡本八幡神社の創建年代は不詳ですが、

新編武蔵風土記稿には岡本村に記載されている。

神社が当社のみで、岡本村の開村当時よりの鎮守社であったと考えられます。

(猫の足跡より転載)

・ ミツマタをそっと手を添え顔に寄せ (縄)

菊の大輪のようでした。

蕗の花

フジノ会の皆さん元気です。

岡本八幡神社

コメ欄は閉めています。

お越しありがとうございます。

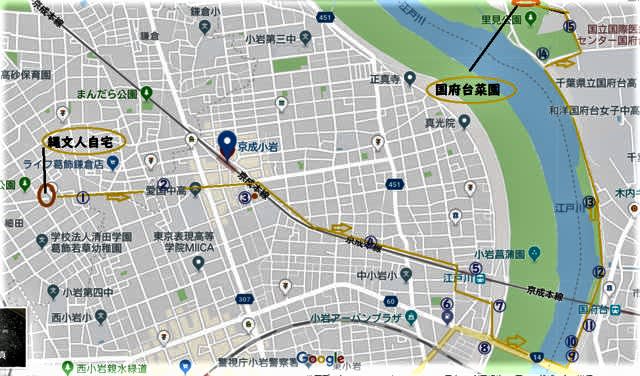

断車離

春風に乗って江戸川渡りけり

犬ふぐり咲き川面輝く (縄)

自転車爺さん畑にご出勤

自転車走行経路、黄色い線 往復80分

①左鎌倉町、右小岩駅方向

②道路案内の看板、柴又通り 交差点に交番あり

③ 左、京成小岩駅。渡ったら右に折れて線路沿いに進みます。

④線路脇に咲き乱れ

⑤ 京成線・江戸川駅

⑥ 江戸川土手です、小岩~市川の関所跡です。

⑦ 江戸川土手に上ってきます。京成鉄橋です。

電車が走っています。

小岩から市川橋を眺める、対岸は千葉県市川市。

⑧ 市川橋

市川橋から、都心方面を見る。蔵前通り

⑨市川関所跡です。

鳩と戯れるおじさんあり。

⑩ 江戸川に架かる市川橋(東京~千葉)

⑪ 京成線路の下をくぐる、イヌフグリがたくさん咲いていた。

⑫ 市川の水門から江戸川上流金町方面を望む

⑬ 右前方のこんもりした山は里見公園。

⑭ 里見公園、羅漢の湧水。

道路左側に奇麗な黄色い花、名前?

⑮ 噴水と乙女の像

里見公園、メジロと遊ぶ

スケッチ風景 北原白秋・紫煙草舎をバックに筆を執る。

国府台菜園到着

・ 晴れた日はゆったりのんびりボタリング

・ 断車離は思った以上に反響大

東京だから出来ることかな

コメ欄は閉めています

静嘉堂文庫・静嘉堂美術館

世田谷区・国分寺崖線を歩く

その3

岡本静嘉堂は、国分寺崖線の一画にあり、もとは岩崎家の所有する庭園であったものです。

40余年もの間、人の出入りもなく、ほぼ自然状態のままにあったので貴重な自然が残っています。

この緑地は、この貴重な自然空間を保全するとともにさらに世田谷区では

新たな自然空間を造成しています。

歩いてきて、地図を眺めると広大な緑地であることが分かりました。

・ 歩き来てあぁ崖線よ賛美せり

40年余人の手入らず (縄)

岡本静嘉堂入り口です。

国分寺崖線からは、あちこちからの湧水が、

集まって流れを作ります。

静嘉堂文庫・静嘉堂美術館へ

ゆったりとした坂を上ります。

これが崖線の特徴なのでしょう・・・・。

岡本静嘉堂

庭には椿が咲いていた。

・椿咲く登り来て見る静嘉堂 (縄)

真ん中に噴水池を配していた。

・ 崖線の黒木の山や黄水仙 (縄)

ギンもクセイの保存木

裏口通用門

・裏門を出でればそこは自然林 (縄)

コメ欄は閉めています。

瀬田4丁目旧小坂緑地

世田谷・崖線を歩く その2

瀬田四丁目旧小坂緑地は、世田谷区の緑の生命線である国分寺崖線の斜面樹林の一部です。

園内には区指定有形文化財「旧小坂家住宅」と、紅葉と竹林が美しい湧水の流れる庭園があります。

ここは、かつて衆議院議員などを歴任した小坂順造氏の別邸として利用されていました。

多摩川が近く、国分寺崖線の緑が多いこの地域一帯には、

明治から昭和にかけて建てられた別邸が多くありました。

都心から玉川電車で往来できるこの辺りは、

当時の財界人達の週末住宅として絶好の立地でもありました。(世田谷区HPから抜粋)

小坂緑地(庭園)、裏門入口

旧小坂緑地と記されている所以は、世田谷区に寄贈された土地です。

この庚申塔は玉川4丁目にあったものを、

世田谷区が引き取ってここの庭園に置いたものです。

この地にあった庚申塔ではありません。

崖線を有効活用し、竹林を配した見事な散策路。

旧小坂家の散策庭園

ミツマタの花が満開です。崖線をフジノ会会員が上ります。

三椏の花や日当る湧水が (縄)

崖線には坂が付きものです。典型的な崖の様子が一見して分かります。

ナダラカな傾斜地に、スミレが乱れ咲きでした。

野のスミレ家族のように寄り添って (縄)

崖の坂道ももう1歩です。石垣の上は広場で小坂家の家があります。

崖上の広場です。小坂家を分ける通用門(庭園入口)です。

庭園入り口左側奥に所在する。

区指定有形文化財「旧小坂家住宅  」 (この画像は世田谷区HPからお借りした)

」 (この画像は世田谷区HPからお借りした)

コメント欄をopenしています。

世田谷区・国分寺崖線を歩く

ウオーク ・ その1

二子玉川駅は、とてもオシャレな駅でした。

わずか行くとそこは多摩川が流れ、先は神奈川県です。

超高層ビルも何棟も立ち並び、見るからにニュータイプの先進的、

文化的な香りが漂う街、第一印象でした。

超高層ビルが駅舎に隣接する。

日本列島を象徴するかのような、ベンチもありました。

九州四国本州と

北海道や島国日本

そんな心情の優しさを抱かせる、ニコタマのベンチでした。

駅ホームからの眺め。高層ビルがニョキニョキ

西南通り抜け通路の風景

29名の多勢の参加者、コ-スや歩く時の諸注意。

二子玉川駅から緑の線を歩きました。点線が大山街道です

大山参り、大山道  の名残の松か?

の名残の松か?

近くに大山道の石柱がありました。大山街道歩行中。

多摩川土手を上流に向かって歩いています。

チョイト行くと厚木街道が走っています。

左側は、小橋を渡れば、開けた広大な多摩川です、野川が合流します。。

兵庫島公園、多摩川の中洲が公園になっています。

厚木街道の多摩川橋が見えます。その昔「二子の渡し跡」  有りました。

有りました。

谷川緑道に入ります。砧線の跡地遊歩道です。

お通りじゃ枝垂れ柳を風が寄せ (縄)

チョット見や仕掛け花火の形すら (縄)

コメ欄は閉めています。

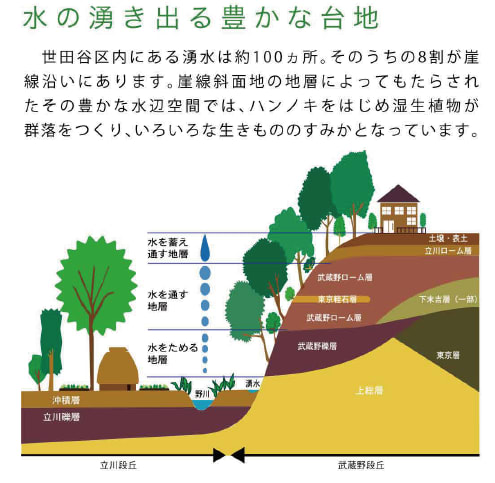

崖線の易しい解説&歩いたコース

世田谷崖線を歩く

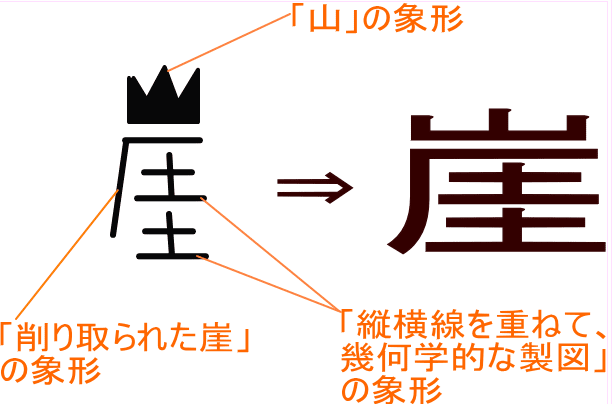

崖について

”崖”という意味は、山腹や川岸・海岸などの、険しく切り立った所。

自然豊かな風景が、四季折々に、水や緑・せせらぎが織りなし自然風景の

人間との接点で憩いの場所で多くの公園等が設けられています。

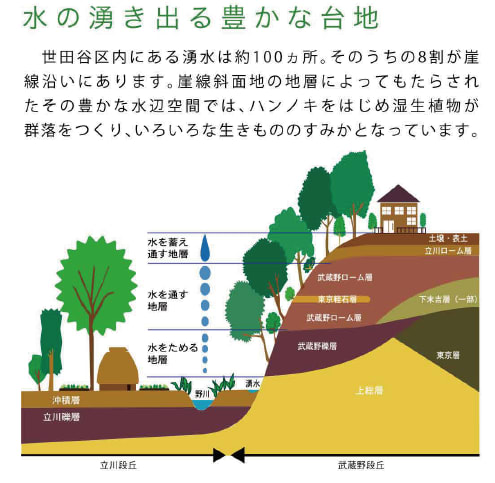

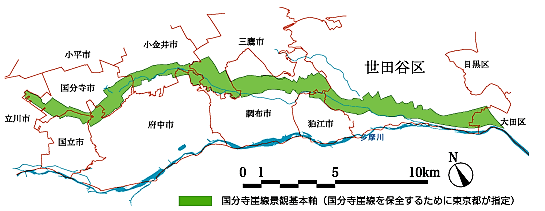

国分寺崖線について(長さ&高さ)

国分寺崖線んは立川から国分寺市を経由し、

世田谷~大田区へと延長30kmにわたっています。

多摩川との川に沿って約8KM続き、高さは10~20mの斜面となり樹木に覆われている。

10万年以上の長きにわたり、武蔵野の大地が削り取られたのです。

あちこちに森や林があり湧水が見られ、野川となって流れています。

農耕民族にとっては、格好の耕作地です。

国分寺崖線(緑の帯)

立川~大田区までのおよそ30km崖線

世田谷区内の崖線ウオーク

二子玉川出発➡成城学園前到着

国分寺崖線見取り図。黄色円内の緑の部分が崖線です。

約10,4KM(自宅から) 16、800歩のウオークでした。

次回よりウオーク・ブログ

upします。

感想と感謝

今回のウオーキングコースは、せせらぎあり・坂あり・森・

林・公園・かやぶき屋根の民家園ありのバライテーそしてゆったり安全の田園地帯で

楽しいウオークとなりました。

せせらぎには鯉や小魚が泳ぎ、憩いと癒しの旅となりました。

完歩出来たことに感謝です。

コメント欄はopen

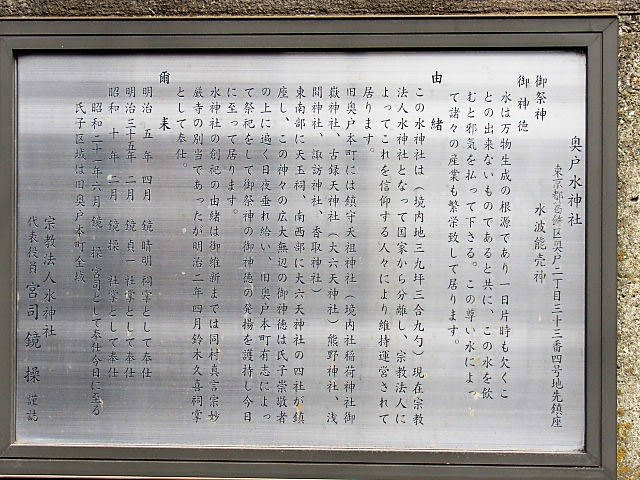

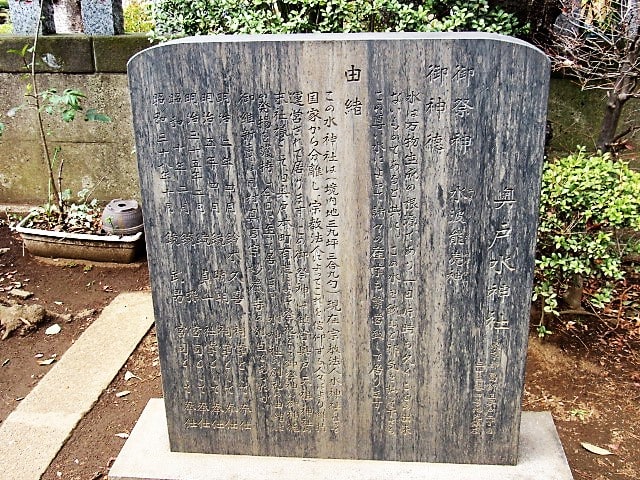

奥戸水神社

葛飾区奥戸2-32

奥戸水神社は、葛飾区奥戸にある水神社です。

奥戸水神社の創建年代等は不詳ですが、中川開削のとき、

享保14年(1729)幕府の勘定吟味約井沢弥惣兵衛が河畔に祀ったと言われています。

今から約190年前、江戸時代の終わりの書物に紹介されています。

もともとは、本奥戸橋の上流100メートル辺りにありましたが、1922(大正11)年、

中川の土手の工事のため現在の場所に移りました。

昔は農家の人たちによって盛大に祭りが行われていたそうです。

舟をもっている人は、舟の上で飲み食いをしたといわれています。

川は米や野菜を育てる水を得るため、また野菜や肥料を運ぶために重要でしたが、

氾らんして被害をもたらすこともありました。

地域の人びとは、水に対する特別な感情をこめて水の神様をおまつりしました。

また、奥戸の水神社は女性の神様でもあった。

無事に子どもを産み育てることができるようにお願いする人たちもいました。

(葛飾区史)

奥戸スポーツセンター近く中川河畔

御祭神石碑に ・水波能売神とありました。

水波能売神とはどんなことだろう?

『古事記』では弥都波能売神(みづはのめのかみ)、『日本書紀』では罔象女神(みつはのめのかみ)と表記する。

神社の祭神としては水波能売命などとも表記される。

淤加美神とともに、日本における代表的な水の神(水神) である。

である。

※・お知らせ

昨17日(日)に『世田谷・国分寺崖線発見ウオーク』に参加しました。

UP・編集に手間取っています。

200枚の画像の中からちょいと時間下さい。

砧線の跡地歩道、国分寺崖線でせせらぎあり、脇水、みどり多き歩きやすい

自然豊かな道でした。

崖線(がいせん)とは

コメント欄は閉めています。