ヤエヒマワリ&

ドウダンツツジ

今日の花の名前は、と尋ねると

「ドウダンツツジを横軸に、ひまわりです」と答えが返って来た。

???、ヒマワリにこんな小さい花あるの・・・と、内心疑問に思った、便利検索!?

外(ト)は猛暑 じっと兎は 玄関番 (縄)

疑心暗鬼、調べてみました。

ヤエヒメヒマワリ

コメント欄は閉めてます。

ヤエヒマワリ&

ドウダンツツジ

今日の花の名前は、と尋ねると

「ドウダンツツジを横軸に、ひまわりです」と答えが返って来た。

???、ヒマワリにこんな小さい花あるの・・・と、内心疑問に思った、便利検索!?

外(ト)は猛暑 じっと兎は 玄関番 (縄)

疑心暗鬼、調べてみました。

ヤエヒメヒマワリ

コメント欄は閉めてます。

表と裏の入り口の花木

皇帝ダリヤ

やはり地植えでないと花は付けないようです!!

マリーゴールド、種まきから育てました。

アベリヤ&ヤマボウシの木

下駄ばき住宅なのでアパートの階段です。

アベリヤの花

◎ アベマリヤ ’マ’を取ったらね アベリヤさ

花の名覚え他にかこつけて(縄)

(「聖母・アベマリヤのマ抜け」と覚えました。

横文字の花の名前を覚えるのには、なかなか大変です )

)

コメ欄は閉めています。

季語のある風景 (茗荷はな)

古くからの言い伝えでは、あまりたくさんみょうがを食べるとバカになると

言われてきましたが、安心して良いようです。

これは、釈迦の弟子の一人「周梨槃特(スリバンドク)」という人物がいて、自分の名前すら

忘れてしまうほど物忘れが激しかったそうです。

その彼の墓に生えていた草(茗荷)に、名前を荷って死んでいった

彼にちなんで「茗荷」と名付けたとのこと。

藁を敷いたその中にチョッコリと茗荷が・・・。

香り・・・

モウ出る頃であろうと、葉っぱを分け入って見ると、

5つばかり出ていました。さっそく刻んで「秩父おなめで」香りを食べました。

∔

∔

金山寺風のナメ味噌です。

コメント欄はopenしています。

芝木好子著「須崎パラダイス」の一文。

(売春宿、赤線と言う語彙の文脈)から、発展したリポートです。

文学周遊「須崎パラダイス」 昭和を振り返る

昭和を振り返る

赤線地帯とは

売春を目的とした特殊飲食店街の別称。警察がこの地域を地図に赤線で囲って

示したところからこの名称がある。

戦後社会の混乱と性風俗の悪化を恐れ、

特定の地域を限って私娼による慰安所を設けて営業することが許された。

日経新聞夕刊から

切抜き拡大

👆 の、黄色い枠を読んでいて、「その街は今!!??・・・」と、

想いを深め、かつしか立石が頭をよぎった。

「須崎パラダイス」の一文の(売春宿、赤線と蔦枝さんの~語彙)が胸に突き刺さった。

戦前の昭和初年には,一定の範囲で売春を公認する明治時代からの公娼制度が存続し、

第二次世界大戦中も,この制度は変らなかった。

戦後の昭和二一年一月に,この制度は正式には廃止された。

そして,女子に売春をさせたり,売春をさせることを内容とする契約をすることが

禁止されることとなった。

しかし,実際には,従来公認の売春宿のあった地区では、ほとんどが取締りはされなかった。

売春関係の業者の大部分は,

表面的には独立した売春婦に間貸をする形をとってとって、営業を継続していた。

この一覧表の中に、皆さんのご当地の赤線地帯があると思います。

関心ある方はチェックして下さい。

かつしか・立石「名残の赤線地帯」の~今・・・。

葛飾探検隊の活動期に立石を調べた。

取材の折に多くの画像 👇 を撮りそれが残っていました。

京成立石駅を降りたところ。現在は、此処の再開発・京成線

の立体交差等の工事で歯が抜けたようですですです。

立石赤線地帯の象徴的看板です。

赤線地帯の奥深く入ります!!

むかしの特飲街を象徴するような建物です。

天井を見上げるとアケード風に仕上げて在ります。

呑んべい横丁の看板から違う路地へ・・・・

「センベロ」➡千円で酔える飲み屋街!

特飲街を象徴するような建物です。

入り口が軒下に3つ?・・・・。

何か書いてありました…。

立石は庶民の町!「千ベロの店」千円で酔う事が出来る。

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

京成立石駅付近立体交差工事現場

特飲街が解体されて京成線の立体交差工事。

左は京成線工事、右は特飲街の名残・・・

日の丸は持って振る物昭和の日

特飲街や崩れ去るかな(縄)

(昭和は遠くなりにけり・・・、下町情緒が崩れ去る)

コメント欄はopenです。

「初心者のための俳句講座」行われた。

俳句講座は全3回(7月1日、8日、15日)の日程で開催される。

俳句の歴史や基礎知識、そして俳句の作り方や句会の開き方などを学ぶ

ことができます。

当日は、雨が降ったり止んだりの足元の悪い中でしたが、俳句を学びたい

皆さんが熱い眼差しで受講されていました。

主宰(講師)からちょいと手伝ってくださいとの電話があり会場へ赴いた。

亀有地区センターリポート講座風景

葛飾区俳句連盟会長の開会の挨拶。

7月1日(土)に開催された、文化芸術講座の「初心者のための俳句講座」

会場入り口です。

葛飾区俳句連盟理事、佐藤主宰の講義

受講生に配られたテキスト

「かつしか広報」にてお知らせ(公報)したところ、定員20名に対し

40余名の応募がありました。午前と午後に分け講座を開くこととなり、

その手伝いに会場に行きました。(写真は午後の部の様子です)

コメント欄は閉めています。

むかし人、チョイと古(イニシエ)をふり返ってみた!

日本は平和な国です。

今日は七夕です。

七夕とは、織姫さまと彦星さまが天の川を渡って、1年に1度だけ出会える7月7日

の夜のこと、ロマンチックでいいです。

七夕飾りは、平和だからこそ飾られ、

我が家の前の保育園では、園児たちが一心に園庭に飾っていた。

国際的には、ウクライナへのロシヤ軍事侵攻で平和が脅かされていますが、

日本は総じて平和です。

私が東京へ出てきた1970年代は、安保闘争反対で、街の中や国会周辺はデモの渦でした。

神田の学生街は、カルチェ・ラタン闘争で街は騒然としていました。

電車に乗っても、街頭においてもデモに向かう姿があちこちで見られました。

当時東大の学生で・樺美智子さんがデモに巻き込まれ犠牲者となった。

その当時と比べますと町は穏やか、人間もぎすぎすせずに穏やかで

日本は平和国家です。

今日は天気がよさそうです!夜間に天の川を覗くのも又よしかなです。

『治安の鎮め!!交番』に飾られた七夕を、何十年ぶりに見ることができ

感激したので、カメラを向けました。

安保闘争(あんぽとうそう)は、1959年から1960年1970年の2

度にわたり日本でたわれた日米安全保障条約  (安保改定)

(安保改定)

締結に反対する国会議員、労働者、学生、一般市民等が

批准に反対し国会に押し掛けた。

(ウイキペデイヤ・安保闘争から出典)

七夕飾り

JR亀有駅前の交番に飾られた七夕飾り。

7/1「初心者のための俳句講座」の手伝いで交番の前を通りました。

交番の七夕飾り、久方ぶりに見ました!!シャッターを切った・・・・。

◎ 七夕や治安の鎮め交番に

平和の願い園児らの声 (縄)

(短冊を見ると、〇や◇、漫画交番に、七夕化飾れるような平和の国がいつまいつ迄も、

何時までも続いてほしい、何時までも続いてほしと思う居凡人です)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日経新聞7/7「春秋コラム」から

「七夕やくつろぐ夕べ盧溝橋」

( 日中戦争の発端となった銃声は、86年前の7月7日深夜鳴り響いた。

宣戦布告なき「事件」は泥沼化し、多くの人命が失われた。

歴史は繰り返すのか、ロシヤのウクライナ侵攻と、

日中戦争と類似性を指摘する学者がいる。

「戦争が終わり、皆が笑顔で暮らせる社会が、一日も早く訪れて欲しい」)

コメント欄は閉めています。

富士山の湧水・町中を流れる川

「水の都・三島」を代表する水辺スポット。

三島駅から徒歩5分にありながら、初夏の夜にはホタルが舞う美しい流れです。

川の中に飛び石や木道等が設置してあるので、「せせらぎ散歩」を満喫できます。

ルートの一部は、お寺や神社を通る部分もあり、プチ冒険気分!

水源の小浜池は富士山の伏流水が湧出し、長く三嶋大社の浜下りの池であった。

戦国時代、伊豆の守護代寺尾源兵衛が、水田灌漑のため、小浜池から流れる広瀬(四ノ宮川)

から、用水を開削した。開発者の名から、「源兵衛川」となったとのこと。

フキの群生

清流の中飛び石

川を横切る通路

源兵衛川を往く「葛飾ハイキング」の皆さん

季節は今、皆さんと川の飛び石、橋を渡りて新鮮な気分に浸かった良き景色でした。

思い出の蔵出し画像です。五行歌にしてみました。

コメント欄はopenです。

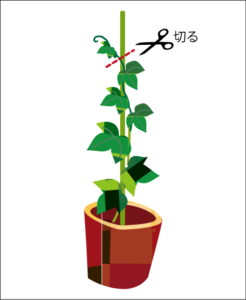

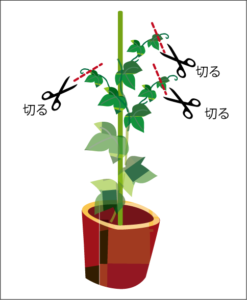

毎日咲くアサガオ&咲かない朝顔

種から播いて、やっとここまで蔓が伸びました。

不思議なことに1本のみ花をつけ、二本は花🌸を付けない。

小学校以来アサガオを仕立てたのは初めてです。芽を摘むと良いらしい…。

花を付けるのは真ん中の朝顔のみです??

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

花が咲かない!!

「朝顔の育て方」から出典

花があまり咲かない原因は摘芯していないからという場合があります。

摘芯って何?と思った方は、ぜひ今年の朝顔からやってみて

たくさん花を咲かせてくださいね。

摘芯とは、朝顔の芽を摘むことです。

簡単にできるので、やってみましょう。

本葉が5〜8枚のころ1回めの摘芯

一番上の親づるの先端を摘みます。

詰んだところの下の3枚の本葉の脇芽を伸ばします。

脇芽から伸びた芽(子づる)の本葉が5枚のころ2回めの摘芯

伸ばした脇芽の子づるの先端を切ります。

同じくその下3枚の本葉の脇芽を伸ばします。

早速摘心!!!果てさて!!

コメント欄はopenです。

万葉の森

楽寿園は、 「伊豆半島ジオパーク」のジオサイトとして認定されました。

園内には富士山からの溶岩、数多くの樹木や一年を通して湧出することは少なくなりましたが、

あちこちで湧水が見られます。

万葉の森、緑うっそう・・・

若の書かれた立て札がいっぱい・・・・。

雨で滑らないように気を付けて・・・・。

みどりが一杯でした。

コメント欄は閉めています。

暮らしのヒント

生き甲斐、老人余暇の暇つぶし

生き甲斐とは、「生きることの喜び・張り合い」「生きる価値」を意味する言葉です。

生き甲斐が人生100年時代で、人の老年期に関する考え方が盛んに行われている。

一般的な人生観では、老年期は人生の盛りを過ぎ、健康や社会的役割ど多くのものを喪失する期間

とイメージされる事が多い。しかし、現実には若さを失った高齢者の多くが、自己否定感に苛まれながら

日々黙々と過ごしている。

高齢者が穏やかに老いを受容できるのは、それぞれの持つ生き甲斐が、老いや喪失感に苛

まれながらの頑張り暮していることが多いと思います、私もその一人です。

上の俳句と下の「暮らしのヒント」は別の新聞です。

何ら関係ありません。

縄文人の人生

現在85歳の老齢機で、あちこちの関節や節々が痛い体力の減退を感じます。

80歳まで現役で励んできましたが、人間仕事を持っていると生き甲斐もひとしをでしたが、家に入っ

てからは緊張感と体力が衰え、病気はするや、生き甲斐減退で何とかせねばと頑張っています。

若いときは土日には「葛飾ハイキングクラブ」に入りて低山歩きに挑戦してきました。やはり体力は

年々衰え、山歩きから「葛飾探検隊」  に入会し見識を広め、又「かめの会」に入り俳句に顔を出し

に入会し見識を広め、又「かめの会」に入り俳句に顔を出し

いて、句会に出席しています。

・・・・して、毎日のブログ更新、ボケ防止にと頑張っております。

上段で書きましたが、どちらを向いても人生100年時代と言われ、少子高齢化で自分でできるこ

とは先ず率先して社会に一員として成していかねばなりません。

後期高齢者(末期高齢者)ですが、”歳は重ねても社会の一員として、ゆっくりのんびり亀さん歩行”

で歩んで行きたいと思います。

東京新聞に「暮らしのヒント・生き甲斐」についての記事を目にしましたので、

私の人生とは何ぞや、生き甲斐は!喜びは!これからの余生!を考えた時、

ブッチャケタ人生を披露し反省と検討に致しました。

追悼・瀬戸内寂聴 (参考)

これまで波乱万丈の半生を送ってこられた、作家・尼僧の瀬戸内寂聴さん。

戦争、離婚、許されぬ恋、ベストセラー作家としての日々、そして突然の出家……。

その起伏に富んだ人生において、寂聴さんは私たちと同じように様々な苦悩を抱

き、それを乗り越えながら歩んでこられました。

ここでは、そんな寂聴さんが語る。

「ものを書くときは、自分の人生さらけ出すこと、着物や洋服を脱ぎ捨てた気持ちで

書くことに取り組まないと本当の文章は書けません。常に自分を裸にしてこそ、

本当の文章は書くことができ、相手も洞察することが出来ます」

と語っていたのが印象的で心に響きました。

コメント欄はopenです。