戦争は人類の業病なのだろうか。人類の歴史は戦争の歴史の様相すら呈している。とりわけ宗教がからんだ戦争は紛糾、混迷し、しばしば泥沼状態となり解決が難しい。17世紀、ヨーロッパの歴史を大きく揺り動かした宗教戦争としての30年戦争も、実態は歴史家の間でも意外に分からない部分が多いようだ。

このブログでも取り上げたシラーの『30年戦史』にしても、戦史として最高司令官レヴェルの戦争にかかわる戦略や背景、そしてシラーの歴史観は知り得ても、現実に戦争の舞台となり、自国および他国の軍隊が蹂躙する戦場となった地域の人々が経験した苦難の実態については、ほとんど記されていない。情報伝達・収集が体系的には出来ない時代であり、人々の風評などがかなり大きな意味を持ったのだろう。しかし、30年戦争についても、最近新たな史料の調査、分析なども進んで、かなり興味ある事実が分かってきたようだ(この点は別の機会に改めて触れることにしたい)。

30年戦争は、戦場の主たる地域がライン川から東の現在のドイツ、東欧であったこともあり、戦史ではこのブログでしばしば話題とするロレーヌなどはあまり登場してこない。しかし、ジャック・カロの『戦争の惨禍』(1633年)などが伝えているように、この地が経験した戦争の実態は、陰惨きわまりないものだった。

ふとしたことから思い出すことになったグリンメルスハウゼンの『放浪の女ぺてん師クラーシェ』は、30年戦争を舞台とするもうひとつの小説である。主人公(語り手)は、クラーシェという女性である。この作品は 『ジンプリチシムス』 (邦訳『阿呆物語』)と対になる続編といわれ、ジンプリチシムスもクラーシェの愛人として後段で登場してくるが、二つのストーリーの間に特に明瞭な関連性はない。

ストーリーは、後年クラーシェと呼ばれるようになるリブシュカという若い女性が主人公である。リブシュカはなにひとつ不足ない幸せな人生のスタートを切ったかに見えたが、30年戦争に巻き込まれ、否応なしに流転する戦争の渦中へ巻き込まれていく。それにもかかわらず、クラーシェは1645年のウエストファーリア条約にいたるまで、当時の荒廃したヨーロッパ社会をありきたりの道徳など放り出して、したたかに、奔放に生き抜いた一人の女性として描かれている。

数少ない30年戦争小説としてブログに記したWarwolf も、戦争の知られざる側面を描いた作品として、同じ流れに位置づけられる。傭兵の軍隊や窃盗団などの侵攻で、精魂込めて開拓した自分たちの土地や村を根こそぎ蹂躙をされるにもかかわらず、めげることなく気を取り直し、自らの力で防衛しようと、団結して戦う農民像が描かれているが、そこには「喰われるなら喰う」というすさまじい生き様が描かれている。

妻や子供あるいは仲間が、ある日突然何の理由もなく襲われ、殺傷され、農作物や家畜その他、なけなしの家財も根こそぎ奪われるという非道きわまりない世界を生きていた人たちにとっては、虫けらのように殺されるよりは力で対抗するという選択をするのは当然のことかもしれない。村に自分たちの力で保塁を作り、自衛を図る。

しかし、自衛組織を持ち、被害を多少とも阻止できた場合は、きわめて稀であった。多くは暴虐の嵐が吹き荒れる間、ひたすら辛酸を耐え忍んで嵐が遠のくのを待っていた。しかし、ひとつの村や町が無謀な略奪、殺戮の前に全滅する場合が多かった。

このような時代背景の中で生きる女性は、男性とはおよそ比較しえない悲惨な状況であった。しかし、クラーシェはそうしたイメージと遠く、したたかである。彼女が経験する現実はそのいずれもが、苦難そのものである。そして、荒涼、陰鬱な舞台へ放り出された彼女が選ぶことは、当時の倫理からしても、すべて悪の行為である。しかし、クラーシェは、その名の原義通り「芯が強く」、女性ながら常に明朗、奔放さを失うことなく、強く生きていく(劇作家ブレヒトが発想を得たのは、クラーシェのこのたくましさの部分である)。

安楽に一生を暮らせる身分であったにもかかわらず、戦争のため生まれ故郷を離れて、ヨーロッパ各地を転戦する軍隊とともに流浪の人生を送る。その途上、何度結婚しても夫や愛人は次々と戦死し、財産はたちまち消えてしまう。次々と襲いかかる不運と非常な運命の中で生きた美貌のクラーシェには、娼婦、泥棒、漂泊者という厳しい生活しか残されていない。次第に性的魅力と狡猾さを身につけ、それらを武器にして、したたかに生きていく。しかし、全編を通して、悲惨、堕落、破滅といった構図ではなく、苦難にめげず強靭に明るさを失わずに生きた女性として描かれている。

作品の結末でも大方の読者の予想する零落、堕落、破滅という姿ではなく、乱世をそのままに受け取り、活路を見出そうとする。最後はジプシーの集団に身をゆだね、ヨーロッパ全土を流浪・漂泊の旅を続ける。最後の章では、ロレーヌにおいて、村人たちから巧みに食料などを盗み出し、ジプシーたちが知り尽くしている深い森の中へと身を隠し、漂泊の旅を続ける。

ラ・トゥールの作品に描かれているジプシーの女たちの占い師やこそ泥などの行為も、当時のヨーロッパ社会に一般に根付いていた風評や見聞が背後にあるのだろう。これらの絵画作品を正しく理解するには、時代背景についてのかなりの蓄積が必要と思われる。

17世紀、30年戦争という宗教・政治戦争が一般民衆にとっていかなるものであり、かれらが生き抜いた風土がいかに厳しいものであったか、グリンメルスハウゼンの小説は、時代を超えてその一端を語り伝えている。大変な人気を博したのは、ストーリーが当時の実態を取り込んでいたためだろう。手ごろな長さの小説であり、17世紀前半、ひとつの時代規範の範囲にうまく収められている。 ピカレスク・ロマンの体裁をとり、主人公は改心することもなく、人生の苦難に屈することなく、最後まで強靭に生きて行く女性である。

主人公の生き方には、いかなる意味でも賞賛されるべき点はない。しかし、クラーシェは自らの選択できる範囲で最大限に生きた。本書も決して悪徳の勧めではない。ひとたびこの世に生を受けた人間が、いかにその人生をまっとうするか。現代にも通じる多くの材料がある。そこには後のドイツ教養小説につながる源流のようなものすら感じられる。『ジンプリチシムス』は、発刊された1668年当時、すでに‘ベスト・セラー’であったという。

*ヨハン・グリンメルスハウセン(中田美喜訳)『放浪の女ぺてん師クラーシェ』現代思潮社、1967年

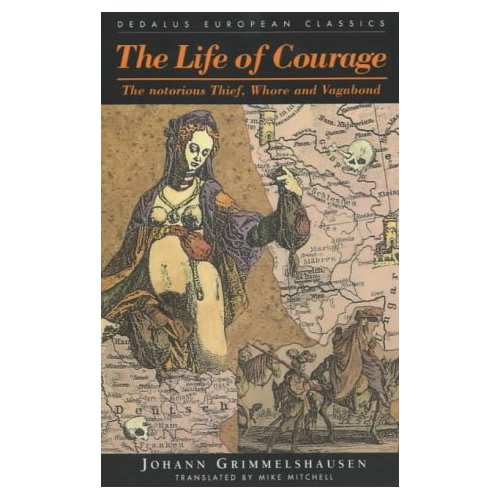

Johann Grimmelshausen. The Life of Courage: The notorious Thief, Whore and Vagabond, Translated by Mike Mitchell. Cambs:Dedalus, 2001, pp.175.

Grimmelshausen, Hans Jacob Christoffel von, Simplicianische Schriften. Courage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1965, Darmstadt).