☆しばらくぶりの「ラ・トゥールの世界」、ご関心のある方だけお読みください。

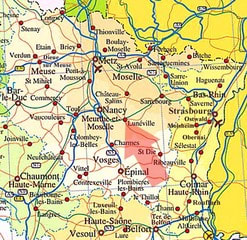

戦火を避けてナンシーなどへ避難していたラ・トゥールと家族がリュネヴィルに戻ったのは、1643年頃と思われる。恐らく戦乱の後で、町はすさまじく荒廃していたことだろう。 とりわけ1638年にはフランス軍がリュネヴィルを占領、暴行、略奪のかぎりを尽くしたといわれるので、画家の以前の工房や作品の多くは戦火の中に失われてしまったと推定されている。

それでもラ・トゥールが1652年に突如死亡するまで、終の棲家として工房を置き、活動していたのはリュネヴィルであった。妻の生まれた地でもあり、画家が活動の中心としてきただけに、執着もあったに違いない。いまやロレーヌの一大名士でもあり、大地主となった画家は、断片的な事実からの推察によるかぎり、さまざまな批判、誹謗の的にもなったようだ。毀誉褒貶の激しい人物であったらしい。それでも、この地を終生の活動の場と選んだについては、それなりの理由があったと思われる。

その後、ラ・トゥール夫妻や息子エティエンヌの家族などが世を去るまで過ごしたリュネヴィルは、どんなところだったのだろうか。17世紀初め、ロレーヌがまだ平和な時期はリュネヴィルは、宮殿や教会、修道院なども多く、活気に満ちていた(この点は、改めて記すことにしたい)。しかし、時代は激しく変化していた。

ラ・トゥール死後のリュネヴィル

長い歴史を持つリュネヴィルだが、今訪れてみると、往時の面影もなく、活気が感じられない沈滞した町(人口21,000人くらい)である。ナンシーからほぼ東南へ車で30分くらいの近さである。街中に残っている教会、シャトー、庭園などが、かつて栄えていた頃をわずかに感じさせるくらいである。

実はリュネヴィルが町として賑わいを取り戻したのは、ラ・トゥールの死後、18世紀になってのことである。18世紀前半、ポーランドの王位継承問題でオーストリアと争っていたルイ15世は、王妃の父親で元ポーランド王だったスタニスラス・レクザンスキを一代限りで、ロレーヌとバールの両公国の君主とすることで、オーストリアと合意した。そして1766年にスタニスラスの没後、ロレーヌはフランス領となった。

スタニスラス王はナンシーに王宮を置き、ロココ様式の華麗な街づくりを行った。現在ユネスコの世界遺産に指定されている。

他方、リュネヴィルではヴェルサイユ宮殿を模した新宮殿の造営が行われた。今日訪れてみて驚くのは、まさにミニ・ヴェルサイユである。実際、「ロレーヌのヴェルサイユ」と呼ばれていた。スタニスラス王は、この宮殿を好み、しばしば滞在したらしい。

栄枯盛衰の跡

大変残念なことに、2003年1月に火災が発生し、折からの強風に煽られて大火災となり、内部の調度を含めて重要な部分を焼失してしまった。火災や補修費用などの影響で、今はすっかり荒れ果てている。訪れる人も少なくなった。しかし、歴史的にも大変関心を惹くところである。そのためもあって、当時の栄華を偲ばせる立派な文献が最近出版されている*。予想以上に壮大・華麗な宮殿であったことが分かる。

今はフランスでもあまり訪れる人がいないリュネヴィルだが、この町はリュネヴィル焼という陶器でコレクターの間では知られている。1748年、ジャック・シャンブレット(Jacques Chambrette )という人が、この地に工房を作ったことで知られている。しかし、ロレーヌには、シャンブレットの工房以前にも、豊かな陶器づくりの歴史があったようだ。リュネヴィル焼は、白地にロレーヌの花々、鳥などが描かれた美しい陶器である。 当時、フランスで流行した中国陶器の輸入もこの工房の発展を支えた。スタニスラス公も、この陶器を愛したらしく、シャンブレットの工房は、「ポーランド王御用達工房 “Royal Factory of the King of Poland”) 」とされた。

リュネヴィルの宮殿にも多数の美しい陶器が置かれていた。ラ・トゥールの工房の所在地などについては、何も残ってはいないが概略の場所は推定されている。今は人気も感じられないほど静まりかえり、時の流れに忘れ去られたような町である。栄枯盛衰はいずこも同じだが、ここにくるとその感はひとしおである。

Reference

*

Jacques Charles-Gaffiot. LUNÉVILLE: Fastes du Versailles lorrain. Éditions Didier CARPENTIER, 2005.