帝釈道は、立石道を通り帝釈天へ参拝する

(1820年代の頃のことです)

[葛飾・柴又の文化と歴史を後世に] の講話を聞いた。

の講話を聞いた。

興味を抱いて、帝釈天へ通じる大昔の道を調べた。

江戸から帝釈天へ向かうルートは,主に2つあったとされる。

一つは、浅草から吾妻橋を渡り、曳舟を抜けて四つ木の渡しを越え、(おそらく立石道を通って)立石、そこからは諏訪野の渡し(調査中)もしくは曲金の渡し(現在の高砂橋)を利用して中川を渡り、

帝釈天へと至るルート帝釈道(立石道)(オレンジのライン)である。

もう一つのルートは、水戸街道を利用して千住→新宿(にいじゅく)、新宿で水戸街道を離れ国分道を利用して帝釈天へ向かう方法の国分道(緑のライン)である。

このラインは後日に調査検証を譲る事とします。

、

帝釈道(立石道)

[HP/帝釈道~帝釈天に産湯を浸かりに行こう参考]

中川の側道に有り、

葛飾税務署近くにある帝釈道石柱(文政の元号あり=1820年代)

場所は上の地図参照

帝釈天王と書かれた石碑の反対側の近くに

折れた石柱があった。

検証する者にとっては気に掛かった。

右の地域は(葛飾税務署)で占められている番地、

石柱があった場所と同番地でした。

↓ 青砥方面へこの道を直進します。進む

帝釈道枝道付近

立石道

トップの地図にもある帝釈道(立石道)は、古代の官道「古代東海道」です。

その昔、武蔵の国と下総の国を直線的に結んでいた道なのです。

現在の奥戸橋付近に奥戸の渡しがありました。

京成電車の開通で人通りが減りました。途中から帝釈道が分かれます。

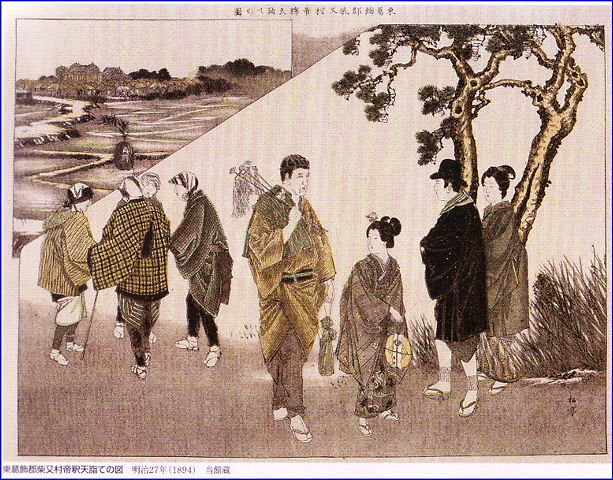

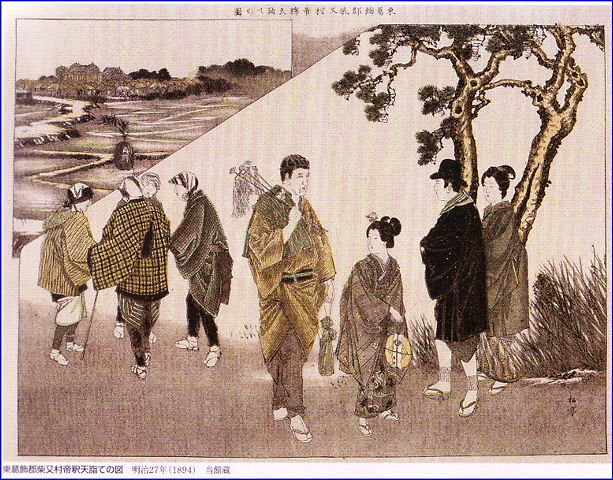

江戸市中から宵の"庚申"(注)で柴又帝釈天へ提灯をともしてお参りした道です。

絵図下に【柴又村柴又帝釈天の図】と記してある

帝釈枝道は諏訪野の渡し付近で帝釈道と合流しており、

そこからは帝釈道と共通のルートを辿るようである。

福森稲荷神社内の道標

(場所は上の地図参照)

この神社は寛政8年(1796年)に創建されたとされているが、

その敷地内に「帝釋天王通」と彫られた道標が置かれている。

この道標自体は安政3年(1856年)に建立されたもので、当時この場所付近にあった

「諏訪野の渡し」を利用する参拝客に向けたものではないかと考えられる。

境内の石碑

この石碑の詳細を読み解く必要があることがわかったが、これは私にしては至難の業。

おそらく、付近の様子や中川の“渡しの状況”もここから読み解くことが出来るかもしれない。帝釈天王道ははっきり解る。

福森稲荷神の道路を隔てて折れた石碑を見た。

通りがかりの人、近くの鈴木煎餅店のおばあさんを訪ねて聞いたが、

帝釈道・立石道について、手がかりは得られませんでした。

現在の高砂橋・斜張橋がみえる。

人が散策している付近は《諏訪のの渡し}とも想われる。

オレンジのラインと青のラインの合流した辺りに、福森稲荷神社が鎮座している。

この付近に諏訪の渡しが有ったのか!?

ちなみに福森稲荷神の対岸を諏訪町と呼んでいたが、

今高砂一丁目となっている。

(注)庚申とは

庚申とは干支(えと) 即ち、庚(かのえ)申(さる)の日を意味し、この夜に人間の体の中にいる

三尸の虫が、寝ている間に体から脱け出して、天帝にその人間の行った悪行を告げ口に行く。

天帝は寿命を司る神であるから、悪いことをした人に罰として寿命を縮める。ところが、

三尸の虫は、人間が寝ている間にしか体から脱け出ることができないので、庚申日は、徹夜をする、

これを庚申待ちという。

【葛飾今昔街歩き・葛飾観光課発行、 東京府南葛飾郡全図地図、

HP/帝釈道~帝釈天に産湯を浸かりに行こう、

葛飾・柴又地域、文化的景観調査報告書を参照した】

次回は

帝釈道(立石道)は、中川の渡しについて調べます。

コメ欄は閉めています。