ウサギの花見物語

ハイ・・私はウサギです。

江戸川堤で桜を見ながら、花の下で散歩&運動中です。

ペットランキング

1位 「犬」 54.1%

2位 「魚」 49.1%

3位 「鳥」 45.6%

4位 「猫」 36.7%

5位 「昆虫類」 27.7%

6位 「カメ」 22.6%

7位 「うさぎ」 15.7%

(@niftyニュースから出典)

「ウサギの草枕」

吾輩はウサギである。名前はまだ無い。

どこで生れたかとんと見当がつかぬ。

何でも薄暗いじめじめした箱の中で生まれた事だけは記憶している。

吾輩はここで始めて人間と言うものの姿を見た。

人間様に育てられ、首に縄を巻かれ主が居なくなれば

箱の中で個独なり、決められた餌を置かれ

トイレも備わっている。

主が勤めから帰ると殊の外可愛がってもらえる。

美味しい餌(草)を十分与えられ、頬ずりもしてくれる。

吾輩は此処に同居するようになってから6年余が過ぎました。

そして只今、天気良し主と一緒に此処江戸川さくら堤で

河津さくらの花見兼運動中です。

さくら土手でピョンピョン跳ねて遊べるのがとても幸せのひと時です。

吾輩の住まいは、チョイト高台で国府台と言うところが棲み処でゴザンして。

崖下を国府台川が東西へ流れ、むかしは文士村と呼ばれ永井荷風や

北原白秋も住んで居たという。

今日は、此処より主のおねいさんの自転車の後ろ籠に入れられ遥々参りました。

河津桜が満開でちょうど見ごろ、西を眺めれば東京スカイツリが見え、

江戸川を挟んで東京と千葉県の県境です。

江戸川から吹き上げる爽やかな春風を受けて、ゆったり遊んでまいります。

ニャ~ゴ・・・・。

ウサギの年齢早見表

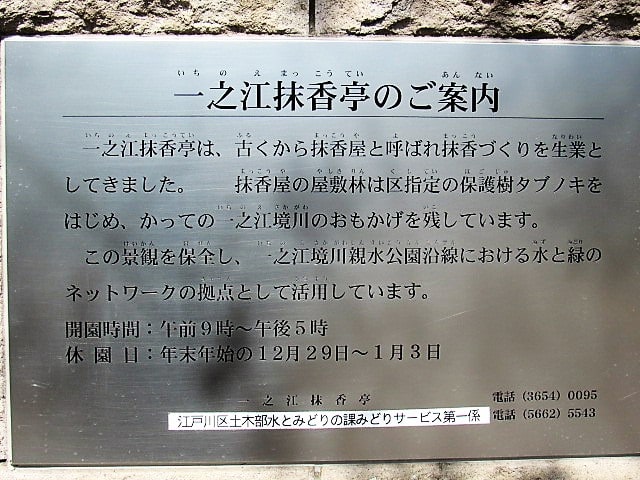

OPEN