椋神社に困民軍蜂起

苦しい租税、高利貸の取り立て・山林謀議、秩父に自由民権の風

9、11月1日、その日蜂起の日が来た

天に昇る龍にその姿が似ていることから「龍勢(りゅうせい)」と名付けられた。

それは戦国時代の狼煙(のろし)の風習と技法を源流とする「農民ロケット」だ

10、

11、

12、困民軍役割分担表

13、音楽寺終結11月2日、郡役所への出撃命令を待つ

mn

椋神社に困民軍蜂起

苦しい租税、高利貸の取り立て・山林謀議、秩父に自由民権の風

9、11月1日、その日蜂起の日が来た

天に昇る龍にその姿が似ていることから「龍勢(りゅうせい)」と名付けられた。

それは戦国時代の狼煙(のろし)の風習と技法を源流とする「農民ロケット」だ

10、

11、

12、困民軍役割分担表

13、音楽寺終結11月2日、郡役所への出撃命令を待つ

mn

開花宣言

気象庁は14日、東京の桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表した。

上空の寒気と低気圧の影響で東京都心は真冬並みの寒さとなったが、

前日までの暖かさでつぼみの成長が進み、1953年からの観測史上最も早い開花となった。

例年より12日、昨年より7日早い。

5輪咲いた!

桜ネットより

さくら咲く開花宣言雪が舞う (縄)

?・?・?おかしい!

「桜」、「開花宣言」、「雪」

これ季語?、季語が3つも・・・・?。

”開花宣言”これは気象業務用語であって、季語ではなさそう。

”雪”は、冬の季語に間違いない。では”桜 ”は間違いなく春の季語。

季語が2つあると、季語がお互いに喧嘩して季語本来の使命を失い句がボケてくる

冬なのか、春なのか観賞する人が迷う…と、俳句教室で教えられた。

≪季重なり≫➡またよし、とも言う。

調べた、考えた。

まず季重なりの句として一番有名なのはこちら。

「目には青葉 山ほととぎす 初がつを (山口素堂)」

「青葉」「山ほととぎす」「初がつを」という夏の季語を並べただけ、

それに「目には」というたった三文字を加えて俳句にしてしまった見事な句と言われています。

この句が優れている点は、これだけではありません。

「青葉」は目で鑑賞するもので「視覚」に関わる、「山ほととぎす」の声は耳で聞き、「聴覚」を刺激する、

そして「初がつを」は口で味わうものであり「味覚」を楽しませてくれる。

このように五感の中の三つまで盛り込んだ、実に感覚的な句であるのです。

(ネット、国語教室より)

結び

皆さんは、雪降る中の桜開花宣言を聞いたこと有りますか。

雪が横に舞う最中、午後2時頃気象庁は『東京に桜が咲きましたと宣言』

筆者にとっては初めてのこと。

従って雪の中の桜開花宣言を強調し詠み込みたかった。

推敲せず、このままにしました。

open

名主屋敷内部の様子

重厚な作り、床や柱は黒く輝きて

平成元年~4年の間に大掛かりな改修を行いました。

経年劣化のため不同沈下や劣化の損傷の修復、屋敷林の景観の整備など、

茅葺に至っては全面改修をしました。

囲炉裏の年間の日常使用に改めました。

平成18年に全面葺き替え(静岡県御殿場のススキ)を実施。

葺き替えにはなんと5000束、約30tもの茅を使用したそうです。

「台所とカマド」

土間の大黒柱。

伝統的な日本の民家建築で,土間と床上との境目の中央にある柱をいう。 けやき材などを使った最も太い柱で,念入りに磨き上げることが多い。

「板の間」。「イロリ」が復元され「自在鉤」、「火棚(ほだな)」を設置。毎日、囲炉裏で薪を燻しています。

板の間の黒光りが印象的です。

太陽の光が差し込んでいます。

普通囲炉裏近くまで差し込みは珍しい。

天戸、障子を全面的に開け放し、風通しを良く、

家屋全体の乾燥に努めているのでしょう。

天上の横柱の頑丈な材料!目を見張るばかり。

「槍掛け」飛び道具

玄関上に掛かっていました。

水場、台所

カマド 薪で煮炊きするカマド

土間の「マス(穀物の収納庫)」。

主屋(曲がり家)は、住まい部分と土間部分に分けられますが、土間は脱穀などの農作業をしたり、用具の置き場に使っていました。

3月3日の雛祭りの節句でした。7段飾りです。

締めています

秩父困民党事件(明治17年)は何故起きたか

農民の生活とその背景

事件や事故が発生すると、必ず起きた動機、要因を検証します。

これ等が解明されればその事件や事故の全体像が浮かび上がってきます。

この事件は、地元秩父はおろか、日本をも揺るがすような大きな事件でした。

そこには地域的特殊要因が、あるいは時代を取り巻く何かの社会背景が有ったであろう、そのものを解き明かそうとしました。

下記の書物などを参考にしながら紐解いてみました。

※ 筆者が幼少のころ母親や祖母から聞いた断片的な話。

①椋神社を出た困民軍は、わが家の川向うの道路を筵旗や竹槍を持って勇ましく駆け抜けていった。

②久長に通じる清泉寺坂で警察官が殉職されたこと、➂金剛院の墓地にひっそりある暴徒の墓、

④当時学校ではあの子は暴徒の家(困民軍)の子供などと断片的な話

など囲炉裏端で聴きました。

参考図書 ・歴史紀行・秩父事件 中沢市郎

・劇画・秩父事件 森哲郎

・秩父困民軍人との戦い 戸井昌造

・秩父事件を歩く戸井昌造

・ヒキノbloger

1、秩父の民衆ともう一つの日本

困民党が武装ほう起した椋神社

当時此処に吉田小学校が有りました。

この秩父事件は

ちっぽけな山村に起きた

日本を揺るがす大きな事件であった。

極貧にあってなお生きる権利を訴え自由を叫び死を掛けて戦った。

秩父下吉田村・椋神社に、風布村、日野沢村などから山村で謀議した通り困民軍は幟、

筵旗や竹槍などを持って集結した。その数3千余名。

そんな名もない農民たちの悲劇の事件である。

2、藩閥専制支配による天皇国家

明治17年ときの政府は藩閥専制支配による天皇国家をめざし

一方では、民主主義運動の出発となった。

『自由民権運動』が板垣退助引き入る自由党によって活発に展開されていた。

「板垣死すとも自由は死せず」

秩父盆地にも自由民権の風

明治17年大井憲太郎が秩父に遊説に来た。大井は関東自由党の領袖であり自由党の指導者であった。その資料はないが、大井はきっと農民にとって自由民権とは何かを語りかけたに違いない。圧制政治からの自由である。 クリック拡大

クリック拡大

大井憲太郎

3、松方デフレ下の流離無産の農民

--そして

日本の全土は政府のデフレ政策と増税

深刻な経済不況の時代にあった。

農民の困窮度は、とてもとても酷どかった。

松方デフレで農民たちは「流離無産の民」として鍬を質に入れ、田んぼや畑を借金のために取り上げられ、

ひたすら納税に苦しみ、その果ては身代限り処分を受けるだけとなるのでした。

土地は有力者のものになっていく。地主制度の幕開けであった。

松方デフレ下の小作率は40%へと上昇に、多くの農民が土地を失い無一文になって行った。

※ 流離無産とは

働いても働いても生活は苦しい。租税や高利貸に巻き上げられ

生糸の相場が急落。農民は生活に困窮し村を離れざるを得なくなる。

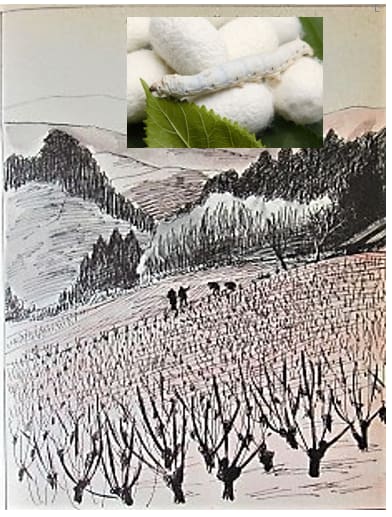

4、秩父地方は傾斜地の桑畑・養蚕地帯

生糸の国際相場が急落

秩父地方の桑畑

農地を高利貸に取り上げられたり、

税金の滞納で競売されるなど強制執行を受けた農家は

全国で36万7千戸に達するという惨状を呈していた。

秩父は養蚕地帯でしたが生糸の国際相場の急落で、致命的打撃を受け、

金の工面で高利貸へ向かうのでした。

5、働けど暮らし楽にならざる

馬 車

困窮にあえぎ高利貸の横暴に打ちひしがれた農民たちには、

もはや生きるすべが微塵もなかった――

折もおり生糸の国際相場の急激な暴落は

養蚕地帯の秩父農民は入るお金の道をふさがれた。

6、秩父盆地は山に囲まれて

現在の秩父市、明治は大宮郷と言った

秩父――――

埼玉県西部の関東山岳地帯の

中央をなす盆地の一体である。

面積百平方キロメートル

盆地を縫って赤平川・荒川が関東平野に流れ

盆地の中央を荒川に沿って大宮郷(秩父市)がある。

秩父盆地は地質が悪く、農耕に適さず

古来養蚕絹織物が盛んでした。

昔の女性は、人生に栄華あることを知らなかった。ぼろ麻の着物を身に付け

他人の為に絹を織った。化粧もせず、顔色は飢えて薄白く、唯々働くのみで一生苦労をし通しでした。養蚕が忙しい時は、頭の毛に櫛をも入れず「働けど働けど我が暮らし楽にならざるなり・・」「田舎繁盛記」明治8年刊と記してある。

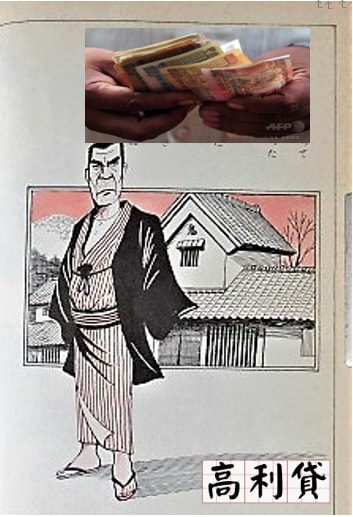

7、農民を絞り上げる高利貸

当時の農民にとって

金融機関と言えば、高利貸より他に無かった。

加えて、秩父の高利貸はとりわけ悪質であった。

高利貸の仕組みは、

十円の借金に対して、あらかじめ20%の2円を差し引き期限の3ヶ月が来ると、利息だけを返しに行く。

すると居留守を使って受け取らず、その金を使うように企み借用書を書き替え

そのたびごとに20%の天引きをした。

open

秩父事件、「事件記録発見…」新聞記事

友人から送られて来ました

送り主の友人は、街歩きのk・Hさんです。

病後しばらく休んでいたため、宜しかったら参加をと「3月の街歩き予定&

事件記録発見の新聞切り抜き」でした。

≪秩父事件被害届控え❓発見・脅迫された様子≫

記事有難う御座いました。

街歩き一緒にと思っていましたが

新型コロンインフルエンザで中止、又お世話に成ります。

1、秩父事件

1884年(明治17年)10月31日から11月9日にかけて、 埼玉県秩父郡の農民が政府に対して負債の延納、雑税の減少などを求めて起こした武装蜂起事件。群馬県・長野県の町村にも波及し、数千人規模の一大騒動となった 。

2、暴徒脅迫に付き損失御届け

① 被害者 地元酒造会社 「肥土伊興吉」

② 被害品目

白米2石、清酒3斗5升、脇差し8本、

③ 事件概要

11月1日、3回にわたり暴徒が、刀、やり、鉄砲を持って脅迫し奪った。

④ 秩父事件発生当日で、蜂起のため農民らに酒を飲ませ、いわば出陣式

を行うためであったと推測される」歴史学者。

肥土家も税金に苦しめられていたので、農民に同情したのではないか。

※ 困民軍の軍律

軍律は5条から成っている。金品と酒に関することは下記の通りです。

軍律厳しい困民軍であった。しかし最初から肥土酒造に押し入り強取

するは軍律の5ヶ条と実際の行動は守られていなかったのか?

第1条 私に金品を掠奪するものは斬る。

第3条 酒宴をなしたる者は斬る。

新聞切り抜き記事

3、暴徒が押し入った肥土酒造

〇、肥土伊興吉・昔は肥土酒造と称し、銘酒「晴れ菊」を醸造

(現在は秩父菊水酒造所)

〇、吉田椋神社・秩父事件発祥の地、農民暴徒3千名集結武装蜂起

強取したお酒を武装蜂起と出陣式に飲んだ?。

◎ 吉田椋神社から肥土酒造迄1km弱の距離を困民蜂起軍は、

神社の長い石段を駆け下りて肥土酒造に押し入り白米2石、

清酒3斗5升、脇差し8本を強取したものである。

明治17年11月お酒を強取された肥土(菊水)酒造。

白壁の2ツ土蔵と手前の瓦屋根の工場です。現在の佇まいです。

筆者が小学生のころ、右現在の工場群と左側に道路を挟んで、販売所が

ありました。町内の資産家で、羽生市内にも工場を有していた。

小中学校には、雨傘を生徒数を寄付して、廊下に保管、突然の雨の時は

被って下校した。

この新聞切り抜き記事を契機に、

秩父事件をどこまで迫れるか綴ってみたい。

劇画・秩父事件=森 哲郎著中心として綴っていきます。

3冊の本を読み進みながら書き綴ります。

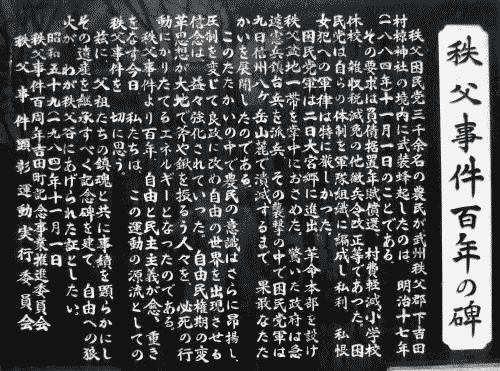

.秩父事件を象徴化したブロンズ像・・吉田椋神社

吉田椋神社境内に建つ記念碑

秩父事件100周年事件事業の一環として建立された記念碑

秩父市立吉田小学校の沿革

明治9年12月15日,4か村連合椋宮学校開設(椋神社境内)

吉田小学校の沿革を調べると記述した通りです。

椋神社境内に小学校がありました。

広場もあり、集会を開くのには格好の場所在ったと思われる。

23番音楽寺

音楽寺の境内の一隅にこんな墓石が建てられています。

11月2日、午前8時、--

2千を超える困民軍は、大宮郷を眼下に見下ろす

音楽寺に集結し、郡役所に出撃命令を待ち受ける困民党員の姿があった。

秩父事件は、1884年10月31日から11月9日にかけて、

埼玉県秩父郡の農民が政府に対して負債の延納、

雑税の減少などを求めて起こした武装蜂起事件です。

画像の一部は比企野blogerから

お借りしました。

次回は

秩父事件の発生の背景に迫る。

コメ欄は閉めています。

重厚な茅葺屋根、広い屋敷林のある家

(江戸川区春江町2-21-20)

江戸時代の村役人,町役人。郷村では村落の長として村政を統括。

組頭,百姓代と合せて村方三役と呼ばれ,郡奉行や代官の支配を受けた。

名主の呼称は主として関東で行われ,関西では庄屋と称した。

初期には土豪的農民の世襲が多かったが,中期以降は一代限りとなり,惣百姓の入札,推薦によることが多くなった。

ほかに町方で町奉行の支配を受けて町政を担当する名主や牢名主などがあった。

(ブリタニカ百科から出典)

長屋門、主屋 については前に紹介しました。

については前に紹介しました。

①

外縁を配し天戸、廊下の作り屋根の厚さ

②

中廊下と言うのか?

③

↑ の画像を反対方向から見る。

④

厠・川屋・雪隠・東司・後架…いくつ読める?いろいろあるトイレの 呼び方。

(WC)は廊下続きで離れて外に…。

⑤

裏のお勝手口入口です。裏の屋敷林が続きます。

⑥

西方向から座敷を通して囲炉裏を見る

⑦

囲炉裏の天井、大きなカギがありますが自在鉤(竃)を掛けます。

煙で燻っています。

⑧

⑨

囲炉裏に赤々と火が燃えて、煙が・・・・

⑩

⑪

鍵の手の曲がった屋根、曲り屋のポイント部分。

名主家概略図

名主住宅の鳥瞰図、屋敷林が広いです。

主屋の見取り図

主屋の間取り図

この屋敷は、江戸時代の初めに一之江新田を開発した田島家の住所です。

田島家は元禄年間(1688~1704)以降、一之江新田の名主を務めた。

年貢の取り立て、法令の周知、陽の用心などすべてを取り仕切った。

↑で述べたように町内の権限を一手に握っていた。

(内部の様子についは次回に続きます)

お近くの方は一見に値します。

※参考資料

曲り家(まがりや)は、伝統的家屋(民家)の建築様式のひとつである。

曲家、曲屋、曲り屋、曲がり屋、曲り家、曲がり家などの表記も用いられる。

広義には、長方形平面の直屋(すごや)に対して、L字形平面の家屋をいう。

母屋や馬屋がL字形に一体化していることから、「曲り家」と呼ばれる。

こうした伝統的家屋は全国各地に分布しているが、

「狭義」とされ、また最も広く知られているのが「南部曲り家」である

コメ欄は閉めています

座り方が決まっていた

近くの茅葺屋根の、むかし名主だという家に行った。

大きな板の間、そこには囲炉裏が切ってあり焚火が燃えて

青い煙がたなびいていた。

西に傾いた陽が、囲炉裏近くまで差し込んでいた。

新しい物は、古き中から生まれた。

都指定史跡

一 之 江 名 主 屋 敷

(江戸川区春江町2-21-20)

かって椿と呼ばれた郷に、江戸時代そのままゆかしき佇まいの古民家。

一之江名主屋敷は、江戸時代のはじめにこの地で新田を開いた田島家の屋敷です。

一之江新田の名主を代々つとめてきました。

現在の主屋は安永年間(1772年から1780年)の再建ですが、屋敷林や堀をめぐらした屋敷構えは、

創建当初のようすを伝えています。

敷地内や主屋の公開、また、季節に応じた様々な催しをおこなっています.

長屋門

長屋門から主屋を見る

長屋門

左右に物置なような倉庫があります。

修理復元等の修理

① 平成元年(1989)~平成5年の間に解体修理。

② 平成10年、景観整備事業を実施する。

③ 平成18年(2006)主屋茅葺屋根前面葺き替え

詳細について追々UP掲載いたします。

コメ欄は閉めています

ノゲシ(野芥子)

新中川の旺盛な知らなかった草

土手の散歩道から河川敷に下りた。

天端と違い、芝生が一杯、足底にふんわりと優しく伝わってきた。

チョットした雑木林(あかしや、ヤナギ、ナラ等)を覗き込むとひと期は勢老いのよい背の高い黄色い小さな花。

写真に収め調べましたが、なかなか判らなかった。

やっぱりPC,何とか解決にこぎつけた。

「ノゲシ」でした。

葉っぱの切込みが鋭く、大根葉のように見えた。

ノ ゲ シ

日本各地の畑や道端などに、ごく普通に見られる1~2年草です。

高さは0.5m~1mになります。

茎は太くて柔らかく、中空で、ときに枝分かれし、縦に稜があります。茎や葉は、折ると白い汁が出てきます。

葉は柔らかく、長さ15cm~25cm、幅5cm~8cmで羽状に切れ込み、ふちには不揃いの鋸歯があります。

鋸歯の先端は刺状にとがりますが、触っても痛くはありません。基部は両側が先のとがった三角状に張り出して茎を抱きます。

黄色の頭花は直径約2cmで、総苞は長さ1.2cm~1.5cmです。普通は春に咲きますが、温かい地方ではほぼ一年中咲いています。

コメ欄は閉めています

日本の庭園

気張らない和の美しさに惚れこむ

獅子落しが,カタ~ンと玄関先に響いて来た。

飛び石を追ってその先に進むと、緑の長く伸びた蕗の薹が見えた。

日本庭園のほんの駆け出しかも知れないが、庭木や石や独特の飾り物には気が和む。

俳句で説明を試みた。

【鹿威し】

ししおどし(鹿威し)とは、農業などに被害を与える鳥獣を威嚇し、

追い払うために設けられる装置類の総称。

かかし、鳴子、その中でも特に添水を指す。

「鹿脅し」、「獅子脅し」や「獅子威し」とも書かれるが本来は

「鹿威し」である。

青竹や水の流れに蕗の薹 (縄)

棕櫚縄で青竹結び春光る

飛び石を3つ超えれば掛井かな (縄)

雪吊りや石灯篭に身を寄せて (縄)

砂利道の曲がりくねれば水仙花 (縄)

飛び石や俺らが行く先牡丹道 (縄)

春陰や竹の升目を棕櫚で編む (縄)

生け垣を背伸びしてみる春堤

蕗の薹木漏れ日拾い昼下がり (縄)

飛び石を踏んだ向こうに春の池 (縄)

木造の橋を渡れば雛祭り (縄)

スエーデンの青年が、日本庭園の奥ゆかしさに惚れこんで、

庭師(職人)になった話を聴いた。

日本の伝統文化を本格的に学ぶには、外国人では駄目と日本人に

帰化(村雨辰剛  )までしてしまった北欧人。

)までしてしまった北欧人。

最も難しい松の手入れまで覚えて

修行10年、今度は庭の設計図面を引きたいと意気込んでを語っていた。

お話をラジオで聞きましたが、日本語を上手に操り、

日本人の心「和」を極めたいと最後に話を結んだ。

わび・さび・茶道の世界。

締めています。