虚礼廃止とか言われて久しいが、私は相変わらずに、毎年、年賀状を出している。

筆書きの昔と違って、大分以前から、富士通のパソコンにビルトインされているソフト「筆ぐるめ」を活用しているので、それ程、苦労することなく準備して出し得ている。

住所録のメインテナンスに注意を払っておれば、出し忘れや宛先の誤りなど、トラブルは最小限に避け得るし、努力して準備すべきは、裏面のデザインと文面である。

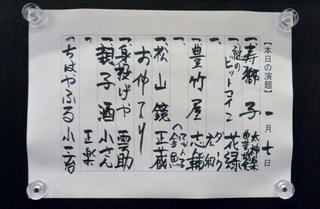

タイトルは、謹賀新年や、Happy New Yearとか、平成30年元旦と言った型通りのものは、そのまま使わせて貰って、写真は、気に入ったものを選んで取り込んで、最近は、短い文章で近況を伝えることにしている。

年賀状を出す相手は、長年の流れをそのまま踏襲していて、小中高から、大学大学院の同級生や会社の同僚や仕事関係での人々、その他お世話になった知人友人たちで、恩師や上司などは殆ど既に物故者となっていて、同年齢前後以下の人ばかりである。

以前には、自分自身が選んで出した相手もあるが、頂いた人へも継続して出しているので、最近では、どちらがどうだと分からずに、継続していると言うことである。

いずれにしろ、年賀状を頂いて、知人友人の近況を知ることは、非常に嬉しい。

はっきりしていることは、自分から、年賀状の交換を止めたことはないのだが、返事が来なかった相手へは、次から出さないと言うことにはしている。

年々、少しずつ年賀状が減る勘定だが、それ以上に、気になるのは、毎年、何枚か、喪中はがきを受け取って、知人友人の逝去を知ることである。

もう一つ、歳なので、年賀状の交換を次から止めると言う通知を受け取ることで、健康上の問題なり煩わしさの所為なのかもしれないが、この方が多くなっている。

私など、パソコン任せの年賀状なので、それ程苦労はないのだが、律儀な人にとっては大変なのであろうと思う。

目が悪くなって、年賀状を出せなくなった親しい友人がいるのだが、彼には、関係なく、毎年年賀状を出している。

昔は、600枚くらい年賀状を出していたと言う程の情報人であったが、必ず、元旦に電話をかけてきて、近況を語ってくれており、関西に行く時に余裕があれば、会うことにしている。

親しかった大学時代の友人10人の内、既に、3人が亡くなっており、残っている友人でも、私も含めて、死地を彷徨った経験のある者も半数はいる。

年賀状が、一年に一度の遠く離れた知人友人の情報源だが、大切な便りである。

しかし、少しずつ、行き交いが先細りして行くのが寂しい。

筆書きの昔と違って、大分以前から、富士通のパソコンにビルトインされているソフト「筆ぐるめ」を活用しているので、それ程、苦労することなく準備して出し得ている。

住所録のメインテナンスに注意を払っておれば、出し忘れや宛先の誤りなど、トラブルは最小限に避け得るし、努力して準備すべきは、裏面のデザインと文面である。

タイトルは、謹賀新年や、Happy New Yearとか、平成30年元旦と言った型通りのものは、そのまま使わせて貰って、写真は、気に入ったものを選んで取り込んで、最近は、短い文章で近況を伝えることにしている。

年賀状を出す相手は、長年の流れをそのまま踏襲していて、小中高から、大学大学院の同級生や会社の同僚や仕事関係での人々、その他お世話になった知人友人たちで、恩師や上司などは殆ど既に物故者となっていて、同年齢前後以下の人ばかりである。

以前には、自分自身が選んで出した相手もあるが、頂いた人へも継続して出しているので、最近では、どちらがどうだと分からずに、継続していると言うことである。

いずれにしろ、年賀状を頂いて、知人友人の近況を知ることは、非常に嬉しい。

はっきりしていることは、自分から、年賀状の交換を止めたことはないのだが、返事が来なかった相手へは、次から出さないと言うことにはしている。

年々、少しずつ年賀状が減る勘定だが、それ以上に、気になるのは、毎年、何枚か、喪中はがきを受け取って、知人友人の逝去を知ることである。

もう一つ、歳なので、年賀状の交換を次から止めると言う通知を受け取ることで、健康上の問題なり煩わしさの所為なのかもしれないが、この方が多くなっている。

私など、パソコン任せの年賀状なので、それ程苦労はないのだが、律儀な人にとっては大変なのであろうと思う。

目が悪くなって、年賀状を出せなくなった親しい友人がいるのだが、彼には、関係なく、毎年年賀状を出している。

昔は、600枚くらい年賀状を出していたと言う程の情報人であったが、必ず、元旦に電話をかけてきて、近況を語ってくれており、関西に行く時に余裕があれば、会うことにしている。

親しかった大学時代の友人10人の内、既に、3人が亡くなっており、残っている友人でも、私も含めて、死地を彷徨った経験のある者も半数はいる。

年賀状が、一年に一度の遠く離れた知人友人の情報源だが、大切な便りである。

しかし、少しずつ、行き交いが先細りして行くのが寂しい。