ビゼー:歌劇≪カルメン≫ウィーン国立歌劇場1978年 をDVDで観た。

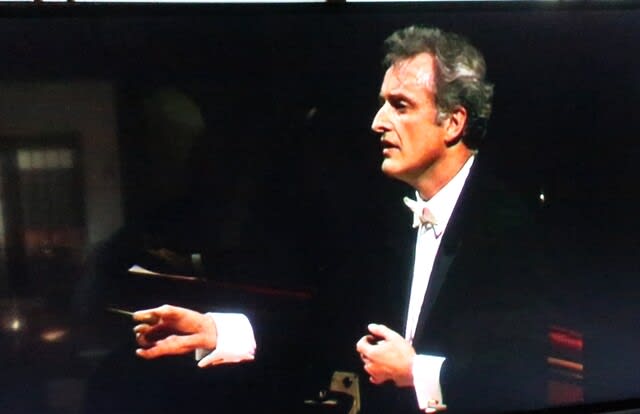

指揮 :カルロス・クライバー

ウィーン国立歌劇場管弦楽団,

ウィーン国立歌劇場合唱団,ウィーン少年合唱団

ウィーン国立歌劇場バレエ団

演出:フランコ・ゼッフィレッリ

ドン・ホセ:プラシド・ドミンゴ,

カルメン:エレーナ・オブラスツォワ,

エス・カミーリョ:ユーリ・マズロク

と言うこれ以上望み得ないほどの夢のような凄い布陣である。

殆ど半世紀前の1978年の舞台ながら、画像は少し鮮明さには欠けるが、ブルーレイで鮮やかにカルメンの世界を現出して楽しませてくれた。

とにかく、クライバーもドミンゴも若くて颯爽としている。

さて、結構、これまでに、カルメンの舞台を観ている筈なのだが、

強烈に印象に残っているのは、ロンドンのロイヤルオペラで観たアグネス・バルツァのカルメンと大病前のホセ・カレーラスのドン・ホセの舞台。

カルメンが最初に登場する場面。バルツァが、舞台の左手からメス豹のように野性的で精悍な姿で二階の回廊に躍り出る劇的なシーン、ハバネラを歌う。

それに、自由奔放かって気ままなジプシー女を一途に愛して、運命に翻弄されながら 必死になってカルメンをかき口説くカレーラス、

もう一つ忘れられないカルメンの思い出は、フィラデルフィアでの、ジュゼッペ・ディ・ステファーノとのマリア・カラスの最後のフェアウエル・コンサート、

最後に、マリア・カラスは、カルメンの第4幕の幕切れ直前のホセと諍いナイフで殺される劇的なシーンを、あの精悍で美しい凍りつくような表情で歌いきった艶姿。

ところで、このクライバー版の「カルメン」、実に素晴らしい舞台である。

まず、ゼッフィレッリの演出・舞台・衣装であるから、定番のイタリア舞台ほどの擬古的華麗さはないが、微に入り細に入り実に入念な演出のために非常に美しくて細部に至るまでナラティブで、随所にちりばめられたフラメンコなども感興をそそり、ムンムンとしたスペインムードに引き込まれてゆく。

カルメンのロシアのメゾ・ソプラノ:オブラスツォワは、全く聴いたことがなかったので新鮮な印象だが、1977年12月に、スカラ座200周年のシーズンのオープニング公演『ドン・カルロ』で、アバドの指揮の下、エボリ公女を演じたというから、このテレビ用プロダクション「カルメン」は、欧米への登場初期の偉業だったのであろう。バルツァのような突っ張った女ではなく女性を感じさせる個性的な骨太の演技と風貌で、目の表情が豊かで、歌唱演技ともに気負いなくエキゾチックなジプシー女を表出していて興味深い。

ドミンゴのホセは、カレーラスのイメージとは違うが、随分若くて重厚感が増す前の初々しい舞台であったので、まさに打って付のホセと言う感じで、とにかく、絶好調の素晴らしい歌唱が感動的。第一幕のカルメンとドン・ホセの長い二重唱 「花の歌」の後の熱狂した観客の怒号のような激しいカーテンコールが鳴りやまない。

エス・カミーリョのユーリ・マズロクは、ロシアの名バリトンで、ボリショイ劇場を中心に活躍し、1970年代は「エフゲニ・オネーギン」の歌唱で一世を風靡 したという。なかなか板についた伊達男の闘牛士で、同じロシア人の オブラスツォワとは相性が良かったのであろう。

私は、ずっと昔に、マドリードとメキシコ・シティで、闘牛を見ているので、第4幕を見ながら熱狂ぶりを思い出して懐かしくなった。

指揮のクライバーは、カラヤンやバーンスタインなど殆ど聴いているのだが、唯一舞台で聴いたことのない往年の名指揮者で憧れであった。

若々しくて紳士然とした踊るような美しい指揮姿が印象的で、カルメンの登場時の躍り上がる迫力は満点であり、緩急自在のメリハリの利いた流麗な指揮スタイルは見ているだけでも楽しい。

とにかく、極め付きの映像芸術!

クライバーあっての感動的な「カルメン」である。