野菜の手入れをする

世間のわずらわしさを離れて、心穏やかに野良仕事のひととき。

Eさんは、毎日畑に通ってくる。

菜園が仕事場です。

菜園の地主さんから仰せつかった管理責任者で、大変お世話になっている。

以前畑の片隅で、酒を酌み交わしたことが有ります。気さくで面倒見の良い方です。

元・学校の先生をなさっていた方で、年金生活者です。

菜園では、沢山の野菜を作り丹精しますから良い野菜を栽培します。

野菜に語りかけるように手入れをする。

野菜の手入れをする

世間のわずらわしさを離れて、心穏やかに野良仕事のひととき。

Eさんは、毎日畑に通ってくる。

菜園が仕事場です。

菜園の地主さんから仰せつかった管理責任者で、大変お世話になっている。

以前畑の片隅で、酒を酌み交わしたことが有ります。気さくで面倒見の良い方です。

元・学校の先生をなさっていた方で、年金生活者です。

菜園では、沢山の野菜を作り丹精しますから良い野菜を栽培します。

野菜に語りかけるように手入れをする。

この連載は=その5=まで続きます。

独断と偏見で綴りました。

川床、砂防工事・堰堤

河床(かしょう)

河川において流水に接する川底の部分を河床と呼び、

その部分が洪水などにより削り取られ低下する現象を河床低下と呼ぶ。

逆に土さの積み重ねにより川床が盛り上がることもあります。

堰堤(えんてい)

貯水・治水・砂防などの目的で,河川・渓谷を横断してつく られる堤防。

山の土砂の流出を防ぐために堰堤による砂防工事が行われます。

砂防ダム「堰堤」の構築の基本的な絵図

↑三枚の画像は、静岡県安部川上流の梅が島温泉を流れる川床工事を施した様子です

多雨と急流のため川がえぐられる。

山崩れと稲荷川ダム構築状況

施工版には、稲荷川第10と記してあります。

この川の付近に、これだけの数の堰堤が構築されています。

2011-10-19  赤薙高原ハイキングにて

赤薙高原ハイキングにて

栃木県稲荷川の砂防工事の堰堤、幾つもの堰堤が施工されていた。

山間に入るとあちこちで山崩れ林道の損壊を見かけます。

降雨により押し流され、川をせき止めたり濁流となって下流域の集落に被害が及ぶ。

これら山の崩壊土砂を少しでも食い止めようと

山間地・川の上流域には、たくさんの土止め砂防ダムが造られています。

コメ欄は閉めています。

この連載は=その5=まで続きます。

独断と偏見で綴りました。

山崩れ、鉄砲水(水害)

4月16日未明に熊本県阿蘇地方で発生した最大震度6強の地震で、

南阿蘇村の阿蘇大橋付近の山の崩落の現場はTV画面で映し出されて記憶に新しい。

この様な現象はどうして起こるのでしょうか。

水が高い所から低い所に流れたり,積雪が雪崩が高い位置から低い位置に移動

するものであることは誰しも疑いを持たないことと思います。

それでは岩石や土の断層の場合はどうでしょうか。

これ等も極く遅い速度ながら重力によって下方に移動しているものなのでしょう。

これに大量の水や地震と言う大きな力が加わると一たまりもなく、

山崩れや水害が引き起こされます。

凡例 2011-07-22 クリック、当時の山旅がUPされます。

クリック、当時の山旅がUPされます。

長野県ある山旅にて

白い部分が土砂の崩壊・山崩れである。

2011-07-22 栃木県、 切込湖⇒個沼⇒光徳牧場の山旅 山崩れが見られます

栃木県、 切込湖⇒個沼⇒光徳牧場の山旅 山崩れが見られます

富士山砂防事務所画像をお借りしました。

大沢崩れは、富士山西斜面に位置し、山頂直下から標高2,200m付近まで、

延長2.1kmにわたり最大幅500m、東京ドーム約60杯分といわれ、我が国最大級の山崩れです。

これまでにも膨大な土砂を流出し、下流域では土砂災害を度々引き起こしてきました。

2015-08-17 , 栃木県・日光茶臼岳の土砂や岩石の崩落

栃木県・日光茶臼岳の土砂や岩石の崩落

2015-03-01  千葉県、金毘羅山にて道路を塞ぐ

千葉県、金毘羅山にて道路を塞ぐ

増田家の慰霊碑

2009-09-01  静岡県、梅ケ島32名を刻んだ遭難慰霊碑

静岡県、梅ケ島32名を刻んだ遭難慰霊碑

葛ハイ・梅ヶ島温泉の山旅にて

静岡県・梅ヶ島関山の崩落によって32名が犠牲になられた。。

昭和41年9月25日に静岡県に上陸した台風26号は、安倍川上流域にも異常な豪雨をもたらせました。

梅ヶ島温泉では、25日午前0時ごろ突然土石流が発生し、

旅館など11軒の家が壊され26名もの死者を出しました。宿泊者6名。

そのほか、道路や農作物、山林などにも大きな被害を出しました。

宿の主人に聞きました

聞き書き ⇒ 慰霊碑の隣の茶屋を訪ねて聞きました。

私は当時小学校5年生でした。雨がたくさん降っていました。

私の家の前に温泉の源泉地に行く橋(写真参照)があります。その付近に3軒の温泉宿が

家を連ねて有りました。

お客さんの買い物の代金を受け取りながら・・・・当時を振り返りながら話された。

「突然・・・・水と共に土石流が山奥から川を覆い尽くすように流れてきて、家もろともアットいう間に

下流に流されました。

人間が家から放り出されるようにして濁流にのまれました。当時10軒ほど温泉宿や民家がありましたが、

そのうち8軒が流されたり壊されたりしました。

死んだ人や行くえ不明者は宿泊者と合わせて32名でした。この付近は土石流で埋め尽くされ

見る影もありませんでした」 と、当時の悪夢を語ってくれた。

平成28年熊本地震により山崩れにより多くの被害者が出ました。

被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。

次回

谷川の川床、砂防ダム

この連載は=その5=まで続きます。

独断と偏見で綴ります。

笠取山、最初の一滴

(小菅村) 源流と水源の森体験の山旅として参加

葛飾ハイキングにて、あちこちの山に行きました。

今までは、単に漠然とその場その場を部分的に切りとり、感じ、目に映ことを単調にupした。

ともすれば行きわたりばったりの、blogでした。

一滴の水が、木々に降り注ぎ山地を下り、谷川を形成し・川・大河となって海に注ぐ。

水が、人類に多大な恩恵を与えかと思うと、ある時は甚大の被害で人の命を奪ってしまう。

堤防が切れた、多くの人命を奪い家がが舟のように流れる。最近では茨城常陸市の市街全体が

洪水で被害に遭われたニュースは目に焼き付いています。

信玄堤、清正堤、

『水を治める者は国を治める』

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

山崩れ、砂防、川止め、堤防、堰堤、ダム、水門、閘門 、橋、・・等

河川に関係する工作物を山歩きで見聞して来ました。

過去の画像から、水に係わる一連の工作物を、角度を変えて検証し考えてみたい。

水干の一滴

2007-08-21

小菅村に宿泊した一行は

『笠取山』『多摩川源流・最初の一滴』に、マイクロバスで、村役場の案内の方々と出発した。

参加者40名は、最初の一滴を見て感激した。

多摩川の流れは、この一滴から始まる。

笠取山に同行した

Sさんから送られてきた手書きの画像です。

笠取山

多摩川の源流

笠取山、最初の一滴 水干です。

これが山を流れ落ち、谷川・河川となって海に注ぐ。

この行事は≪多摩川源流研究所≫ 主催でした。

主催でした。

水に纏わる多くのドラマが有りました。

この川の流れの一連を、葛飾ハイクングで見聞した過去の画像で振り返り考えてみたい。

次回⇒山崩れ

新緑が覆いかぶさる

菜園作業後の園内の散歩。

桜はすっかり葉桜となり、周りの木々は緑いっぱいでした。

なかでも紅葉の葉っぱが萌えんばかりに行く手を塞ぎ、木陰となって陽の光を遮っていた。

江戸川越しの東京スカイツリー

カエデ坂

お花見広場

カエデの木が柔らかく気持ちをほぐしてくれた。

散歩道カエデ若葉を仰ぎたり (縄)

コメ欄は閉めています。

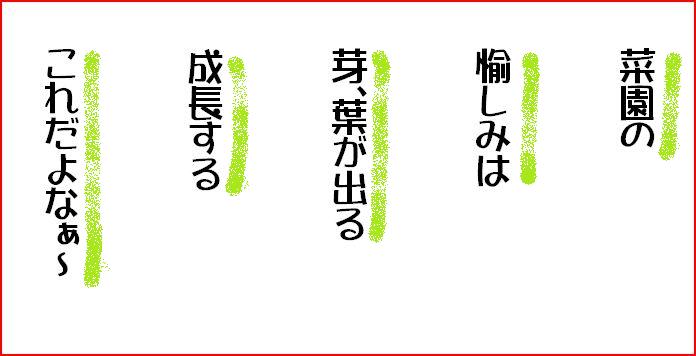

緑の新芽がまばゆい

畑の深耕、植えつけ個所の畝作り、種イモの輪切り、芽出し、植えつけ、施肥、等

いろいろの作業をして、やっと此処まで扱ぎ付けた。

今日(19日)は、芽欠き(2~3芽にして不要な芽を摘み取る)、それと株元が揺るがないように、土寄せを行った。

成長すると、どうしても風に揺れ株根を傷める。

土寄せをする事により株の安定性、沢山の子芋がゆったり成長するように

畝を巾広く盛り土をした。

前回肥料を施したが若干の追肥をした。

株もとにしっかりと土寄せをした。

緑がまぶしい。

芽欠き、土寄せを行うと、時計は12時(昼時)を回っていた。

持参した昼食を木陰で食べ、一服の煙草をふかした。

肉体労働の後は天気晴朗にして、とても美味しかった。

里見公園をひと廻りして、帰路に就いた。

コメ欄は閉めています。

わずかな残りの人生、スローライフ

旧碓氷峠(道路)から熊の平駅に上る階段です。

アブト式線路跡を歩く。

一気に駆け上がった。

歳重ね急がず、慌てず、スローライフ、ゆっくりと。

のんびり穏やかに生活する。

一見すれば、世の中のスピード化に反しているように思えますが、

ただの≪だらだらになった生活≫ではありません。

ゆっくりであればいい、というわけではありません。

スローライフは「身心をゆったりさせること」です。

気持ちにゆとりを持つことです。

スピードを落とし、ゆったり行こう。

愉しみは、これ!! これだよナァ~・・・・・

ジャガイモの芽欠きをしなくては!

今年は2本仕立てにしよう

野菜作りの愉しみ

・野菜が生長していく様(育てる喜び)。

・新鮮な野菜を食べる(食べる喜び)。

・収穫することの喜び(達成感)。

・気分が爽快( 心の癒し)。嫌なことも何もかも忘れる(没頭)。

江戸川区内、松島地域の歴史物語

著者は、

松島3丁目地域まちづくり協議会、他にも町のための運営発展に尽くし,

現在は

○ 松島・西小松川5町会避難所運営協議会

○ 新小岩公園高台化推進活動等にて活躍中です

内 容

この物語の町は、旧、東京府南葛飾郡松江町大字西小松川字道ヶ島です。

現在の、江戸川区松島です。

その昔、堂(道)ヶ島地区には、およそ70所帯が住んでいた。これらを屋号、氏名、菩提寺、

行政の移り変わり、農家の変遷・・・・等から詳細に掘り下げた物語である。

郷土を愛するが故、これらを現代の若者に語り継ごう、地域を育む一冊です。

微に入り細にわたり調べ、著者の人柄が詠み取れました。

著書

平成18年 ・ 『誰がダメにした日本』

平成24年 ・ 『TPPなんて怖くない!食料危機なんか任せてくれ』

コメ欄は閉めています。

ある公園の片隅で

”お婆さん”の好意で咲いた花

公園入口に半坪ほどの花壇が有ります。

区の公園課の人が手入れをしているのかと思ったら、

近くのお年寄りのボランティヤだと言う。

色とりどりの花が咲き園児や、道行く人達が立ちが立止って鑑賞しています。

アヤメ、チュウリップ、金魚草などが

春の陽ざしをいっぱい受けて咲いています。

花の名前に疎いです。間違っていたら教えて下さい。