NHKのBSスペシャル

人新世の地球に生きる 〜経済思想家・斎藤幸平 脱成長への葛藤〜を見た。

人類の経済活動が地球環境に深刻な影響を与える「人新世」の時代、 経済思想家、斎藤幸平が、ドイツや北米を訪ねながら、新たな生き方を探す思索の旅。 「人新世」の時代、私たちはどう生きていくのか‥マルクスの「資本論」に新たな光を与えて、“脱成長”を提言し、今、彼は、自らの思想をどう実践に結びつけていくか、悩んでいる。若き思想家が、ドイツの環境運動の最前線や北米の先住民族を訪ね、対話を重ねながら、新たな生き方を探す思索の旅を追った。番組である。

斎藤准教授は、一世を風靡した「人新生の資本論」の著者だが、まだ読んでいないし、NHK100分de名著カール・マルクス「資本論」を見たくらいで、よく知らなくて、2022年1月の日経の「民主主義、気候変動でも試練」という論文 を読んで、「脱成長コミュニズム、脱成長共産主義」 に疑問を呈した。計画的なコミュニズムをイメージするならば、ソ連や冷戦以前の共産主義社会は例外としても、中国などの今様共産主義国家を考えるしかないが、人権など文化文明にとって最も重要な公序良俗を軽視する専制国家であって、理想的な社会だとは思えない。 としたのである。

しかし、NHK放映の番組では、コミュニズムについては、ヨーロッパで生まれ育まれてきた原初のコミュニティと言うか民主的な共同体コモンを意図しているようで中国型のような国家主体のコミュニズムではなさそうである。

また、NHKのマルクス講座でも、資本主義の構造的矛盾について論じた主題に加えて、マルクスが晩年に遺した自然科学研究、共同体研究の草稿類も参照し、パンデミックや気候変動といった地球規模の環境危機をふまえ、いまこそ必要なエコロジー・脱成長の視点から 社会変革に向けた実践の書として『資本論』をとらえ直す、まったく新しいマルクス論を展開している。

経済成長について、今回感じたのは、「脱成長」と言う言葉が、反経済成長論者として誤解を招いていることである。自然環境を破壊して遂行する大量生産大量消費のエコシステムを無視した経済成長を非難しているのであって、スケールダウンやスローダウンは意図しているが決して成長を否定しているのではないと言うことである。

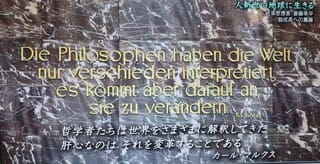

次の写真がフンボルト大学のエントランスロビーの2階へ上る階段の踊り場壁面のマルクスの言葉である。

哲学者たちは世界をさまざまに解釈してきた

肝心なのはそれを変革することである

斎藤准教授は、要するに資本主義がだめならどう変えて行くかなど、理論と実践の問題であって、これをどうやって21世紀に、もう一回発展させたり継承してゆくか、自分の中での学問的なミッションみたいな気持ちで勉強している。と言う。

ベルリンの壁崩壊直後に、東ベルリンに入ってフンボルト大学に行って、この壁面を見たはずだが、記憶は全くない。