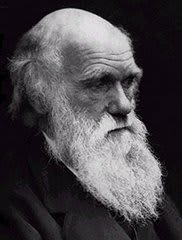

Charles Robert darwin (1809-1882)

このところ、年末から年始にかけて、あるひとつのテーマが頭から離れなかった。といっても、四六時中考えていたわけではない。年末、年始の暇な時間にほぼ限ってのことである。きっかけは、この時期になると、不思議というか、決まったようにこのテーマを考えさせる材料が提示されたからであった。「幸せとはいかなることか」というやや哲学的なテーマだ。自分なりの答は漠然としてはいるが、ある程度まとまってきた。しかし、一般化することはきわめて難しい。

「幸せ」といっても、それを構成する要因については、さまざまなことが考えられる。大別すると精神的次元と物質(経済)的次元の双方があり、ウエイトの置き方は人によって大きく異なる。「恒産なければ恒心なし」という言葉に象徴されるかもしれないが、物質的次元へ重心を置く人が案外多い気がする。こんなことを考えている時に年末、ひとつの短い評論*に出会った。

今年はチャールズ・ダーウインの『種の起源』On The Origin of Species 刊行150周年に当たるため、すでに昨年から今年にかけて、世界中でさまざまな催しや出版が続いている。7月にはケンブリッジ大学でフェスティヴァルまで開催される。この評論もそれに関連したものだ。これを読みながらの感想を少し記してみる。

最初に提示されているのは、「富裕であること」 wealthとはいかなることかという難しい問いである。いうまでもなく、「富裕であること」と「幸せ」とは本来まったく独立の概念だが、そこにつながりを見る人もいる。

これについて、メンケン H.L.Mencken というアメリカの風刺作家は、1949年に「自分の姉(あるいは妹)の夫の年間所得よりも、少なくも100ドル以上多い所得」というかなりひねった答をしている。この数値は、1949年以降のインフレ調整をしてみると、悪い定義ではないとされる。「富裕さ」を感じるには、自分の近くにいる人と比較しての相対的受け取り方が関連するのだろうか。しかし、依然として疑問は解消されない。たとえば、なぜ現実には、すでに十分富裕な人が他の人よりもさらに金を儲けようとするのか。逆に、なぜ世の中から「貧困」を撲滅することができないのか。

さらに、問いは続く。イギリスに例をとると、婦人選挙権運動から80年、フェミニスト運動から40年も経過した後でも、平均値でみると男の所得は女よりも多いのか。そして、多くの人は単に皮膚の色が異なるだけで好き嫌いを示すのか。こうした問いについては、伝統的に哲学、社会学、さらには宗教までがかかわり、回答を試みてきた。しかし、これまでの答はいずれも満足できるものではない。目の前の事実について記しはするが、説明はしないのだ。人間であることの本質、核心はなにであるかという根本的問いに答えていないのだ。したがって、そうした考えに基づいた政策は機能しない。それは人々を「彼らが現在あるがもの」what they areにした力を無視するからだとして、それが「進化」evolution の力とされる。そうした力が無視されることの理由は、大変複雑だ。

この点について、イギリス、ダラム大学の心理学者アンネ・キャンベルAnne Campbellが非常に面白いことを言っている:「進化は首のところで止まっている。言い換えると、人間の身体は発達したが、人間の行動は文化的に決まる」。 適切な教育,社会的条件、あるいはその人が持っているものによって、人間はほとんど考えうる何事もできるように思われるが、実際にはそれができないという推論だ。ダーウィンは、人類は高貴な特性、神のような知性など高尚な力を持っているが、同時に身体のなかにはいまだつつましい祖先の痕跡を残しているとも述べている。

他方、「富裕」についてのメンケンの観察は、見事に現代生活の二つの側面を説明する。ひとつは経済成長には壁がないことだ。もうひとつは、いかに国が富んだとしても、貧困は常に存在するということである。しかし、なにがメンケンの観察を説明するか。ここで、ダーウインが登場する。 ダーウイニズムにとって、人生はふたつのことにかかわる。「生存(生き延びること)」と「再生産」(繁殖)だ。「再生産」のほうがより重要度が高い。やや乱暴にいえば、ダーウイニズムの生存のポイントは「再生産」だ。孔雀のオスとメス、牡鹿と雌鹿。人間社会では男女双方が競う。そこでは、ステイタス(地位)とヒエラルキー(階層)が大事だ。そして現代社会では、ステイタスはしばしば金が仲介する。女性は金持ちの男を好む傾向があるとされる。ダーウイニアンは、こうした男が子供のために物質的な準備をする能力があるからと考える。

ダーウィニズム が示唆するところによると、実際に重要なことは自由な社会では、自分の力でヒエラルキーを上昇できるということだ。アメリカン・ドリームはその分かりやすい例だ。オバマ大統領が生まれるような条件が備わった国の方がそうでない国よりはよいということだろう。逆に、ダーウィニズムが引き続いて社会主義を支持するのは、経済上の方法で金持ちを貧乏にすることはできても、貧乏人を金持ちにすることはできないからだとされる。

ここまで考えてきて、学生時代に読んで散々苦労し、それでもあまり分かったとは思えなかった『種の起源』が少し近づいてくれたような感じがしてきた。英語版は初版からみると、かなり記述も変わったようだし、邦訳版もかなり難解だった。

その後、多少はダーウィンについての知識の蓄積も進み、理解度も深まったとは思う。それでも「進化」と「進歩」とはいかなる関係に立つのか。「豊かさ」には限界があるのか。「幸せ」とはどうつながるのかなど、疑問は尽きない。その後、詳細な解説書や新訳も出たようだ。もう一度挑戦してみようかとも思っている。

* ”Why we are, as we are” The Economist December 20th 2009.

ダーウィン 八杉龍一訳『種の起源』上下(岩波書店)1990年(改訂版)