私たち現代人にとって、地球の歴史、生物の歴史を知ることは必要なことである。地球の過去を知り、DNAの進化実態を知ることは重要なことであり、それを研究する科学者が活躍していることを知ることはさらに重要なことである。その目に見える成果が、イラストに描かれるケツァルコアトルスの飛行であるとすれば、その超歴史的事実を知ることは私たち現代人の生活にとって必要である。その必要からこの翼竜の概念は現代人の知識として存在するのである、といえます。

数千万年の間にはDNA分子配列は分解してしまいます。しかし古代生物のDNAを現在の生物の持つDNAから推定する計算法が最近、開発されてきています。たとえば翼竜と共通祖先を持つ現存の動物、つまり鳥類、ワニ類、カメ類、のDNA配列を比較し、共通祖先のDNAを推定できます。相当程度の誤差が含まれますが仮想のゲノム群が得られる。この仮想のゲノムをシミュレーション上で一億年も進化にさらせば、そこに出現可能な無数のゲノムの一つがケツァルコアトルスのゲノタイプである、といえます。

進化にさらす、と一言でいえますが、コンピュータシミュレーションなどでこれを実行できるのか?理念はわかるが、実際どうすればよいか、現代科学の知識では無理でしょう。しかしゲノム編集技術は着々と進んでいます。作った遺伝子を胚細胞に挿入して表現させる技術も出てきています。

現存する生物の祖先を再現することは、いつかは、可能になるでしょう。ではゲノムが失われ化石しか残っていない絶滅古生物を再現することはできるのでしょうか?それは、まさに、人工生成した生物ゲノムを進化にさらす必要がある。歴史の早送り機のような発明品ができるのか?ドラえもんの世界(進化退化放射線源など)です。

近い将来を予想すれば遺伝子進化を再現する方法は無理です。完全なゲノムを再現することはあきらめて、絶滅動物の生活から推定される機能要求から身体の表現型を再現する研究が、さかんに進められるでしょう。

翼竜の場合、空を飛んで暮らす、という特殊な機能要求が課されているので、身体の構造や卵からの発生発育の過程がかえって分かりやすい、と考えられます。翼はどうなるか、軽量化はどうなるか、採食、気候対応、生殖、成長過程、繁殖効率などの考察から進化の過程を推定する研究が可能でしょう。

それらの膨大な研究努力が結実したとして、得られるものは確かに飛行する爬虫類でしょう。それはケツアルコアトルスよりも大きいものかもしれない。形はそっくりかもしれません。しかし実在した生物ではない。つまりケツアルコアトルスは永遠に失われた世界のものです。過去とは、ふつうそのようなものでしょう。■

(68 翼ある蛇 end)

自然科学ランキング

自然科学ランキング

人々が生きるためには雨期が始まることが必要であるから、その目的を持って、翼ある蛇の神は存在したのでしょう。古代メキシコの人々が雨期の到来を懸命に祈るとき、この神は絶大なリアリティをもって存在した、と思われます。

さて、次に、翼竜ケツァルコアトルス。この私たちの巨大翼竜は、いかなる存在であるのか?この古生物の存在は、私たちの生活にいかなる必要があるのでしょうか?

全然、必要ありません、という答えが圧倒的に多そうです。

以下、拙稿の見解を述べます。

七千万年前のこの古生物は、現代の私たちが獲って食べる事もできませんし、動物園で見物することもできない。イラストや模型で見るだけでしょう。化石も、写真や型取りコピーの展示で身近に見ることができますが、ぐしゃぐしゃに潰れた骨の断片のようなものを、素人の私たちはどう見ればよいのか、よく分かりません。結局、ケツァルコアトルスという聞き慣れない名称を言われても、あまり実在感はありませんね。

しかしケツァルコアトルスは大きい。こんなに大きな爬虫類が空を飛んでいたのか、と素直に感動します。そして、この強大な生物も絶滅したのか、痕跡もわずかしか残っていないのか。生物という存在のはかなさ、悲しさをも感じます。

子供ならば、本物を見たい、飛ぶところを見たい、と思う。大人ならば、子供に実物大模型を見せてやりたい、と思います。これが翼竜か、ケツァルコアトルスという名がついているのか、と思って、模型をながめる。名を覚えたいと思う。すぐ忘れるかもしれませんが。

こうして、人々は化石の意味するところを理解します。

七千万年前の地球にも今日と同じくらい豊かな生態系があった。食い殺したり食い殺されたり、にぎやかな弱肉強食の世界があった。食物連鎖の頂点には、現在の動物よりも遥かに大きな動物が跋扈していました。制空権をも獲得していた。その事実は科学によってはっきりと解明できます。

このような科学を理解し、地球の歴史を学ぶことは、私たち現代人にとって必要なことであるらしい。もしそうであれば、私たちのその必要のために、ケツァルコアトルスは七千万年前の地球に存在したのである、といえます。

自然科学ランキング

自然科学ランキング

巨大なケツァルコアトルスは何のために存在していたのだろうか?何を思って白亜紀の大空を飛んでいたのだろうか?詩的な謎です。しかしダーウィンに言わせれば、愚問ですね。この巨大な形体が白亜紀当時の生態系の頂上に座ることができたからそれは存在していたのである、という回答が正しいことになるでしょう。

時代が進むにつれて、採集される化石標本が多くなり、分析技術は向上し、古生物の身体解剖知見と生態はますます明らかになってきます。百年前には空想の動物としか思えなかった巨大翼竜が、その科学的情報が蓄積されるにつれて存在感が強まり、今やそこに生きている動物のように感じられます。画像の解像度が上がるほど、リアルさが出てくることと同じです。

さて、古代メキシコ人たちにとってのケツァルコアトルの神の存在と、現代の私たちにとってのケツァルコアトルスの存在とはどう違うのでしょうか。いずれも、想像上の動物(あるいは神獣?)です。数百年前までは、ケツァルコアトルの神の存在感は強烈でした。現代、翼竜ケツァルコアトルスは古生物としてしっかり存在しています。

翼ある蛇の神、ケツァルコアトルはそんな神様がいるらしい、とアステカ人たちが思っていた、という意味で存在していました。十五世紀のスペイン人征服者とキリスト教の侵略は、この存在を完全に消滅させました。現在、私たちがこの神格を知っているのは、二十世紀前半メキシコで原住民文化復興運動(インディヘニスモ)が盛んに行われた結果といえます。

この神格は、風と雨をもたらし穀物を実らせる大空の象徴であり、嵐を起こし雨期を開始するとされていました。農耕に不可欠の雨期を開始する重要な神であったようです。

人々の生活に必要であるからこの神は存在する。アリストテレスがいうように、物事は必要があるからその必要を目的として存在する、ということになります(拙稿24章「世界の構造と起源」)。

自然科学ランキング

自然科学ランキング

世界各地の博物館ではケツァルコアトルスの巨大な骨格模型が展示されています。実物大で、肉付けされ彩色された模型も展示されています。天井からワイヤーで吊るされた巨大な飛行動物の模型は迫力があります。存在感があります。こんなものが太古の時代に空を飛んでいたのか、と感動します。

この古生物は、博物館の人気者であるため、しばしば企画イベントのテーマにもなっています。たとえば、二〇〇八年に日本科学未来館で、企画展「世界最大の翼竜展~恐竜時代の空の支配者~」が開催され、ケツァルコアトルスの全身復元骨格と生体復元模型が展示されました。

新聞、雑誌にも翼竜は頻繁に登場します。たとえば朝日新聞デジタル二〇一八年十二月十八日付け「爬虫類の翼竜にもフサフサの羽毛 中国で化石見つかる」ではカラーイラスト付の記事が掲載されています。

専門家でない素人の私たちは、模型やイラストから、翼竜のイメージを得ています。生きた実物はもちろん見ることはできません。それでも私たちは、絵や動画から、けっこうリアルにこの生物の存在感を感じることができます。

一方、専門家が知っている物質的証拠は、化石になった生物の痕跡しかありません。化石の断片から欠損の多いジグソーパズルのように再現された解剖学的知識が得られます。数少ない足跡や卵の化石も収集されています。逆に言えば、これらの僅少な物的証拠だけが翼竜の過去の存在を表現している、といえます。

化石は、堆積岩の粒子配列に残されたミクロな鉱物沈殿の堆積過程が生物遺体などの形状を保存している現象です。つまり生物痕跡の形状だけが存在していて、生物体を形成していた元の物質は滅失しています。映画「ジュラシックパーク」では、恐竜のDNAが琥珀化石に保存されているという想定になっていますが、琥珀中の生物遺体といえども数千万年の間にはDNA分子配列は分解してしまいます。現代の私たちにとって、恐竜時代のDNA配列の情報は完全に失われています。

ケツァルコアトルスという名と絵に描かれたイメージはロマンチックで素晴らしい、とだれもが思います。しかし、その実態は、化石だけの、しかも数少ない、断片的な、わずかの手がかりからの過去の推定でしかありません。DNAが残っていないので現代科学の最強武器であるバイオテクノロジーも使えない。古生物にあまり興味がない部外者からみれば、そんな不確かな推定作業は、やめたほうがよいと言いたくなります。宇宙人の探査に似たような、たよりない研究です。

そもそも、こんなに大きな動物が自由に空を飛べたのか、離陸できないのではないか、という疑問が、つい最近まで専門家の間にもありました。それほど物的証拠が少なかった、といえます。大きな凧でも風が強ければ上がる、というくらいの雑な理論から始まって、その後、航空力学の専門家が加わってコンピュータシミュレーションが繰り返され、ようやく最近になって、ケツァルコアトルスが安定して飛行していた事実が認定されました。

化石採集とそこから古生物の身体と生態を復元する科学は高度に専門的な技術に支えられています。素人の私たちにはその詳細な過程はわかりません。驚異的な情熱と忍耐に支えられた研究作業でしょう。私たち部外者は、ただ、最終的に復元された模型を見て感心するだけです。それでも、いやそれだからこそ、太古の巨大生物の存在感に感動するのです。

自然科学ランキング

自然科学ランキング

翼竜は、身体が小さい場合、鳥類や哺乳類に生存競争で勝てなかった。獲物の奪い合いや、営巣場所の奪い合いでうまくやれなかったのでしょう。推測するに、代謝で体温を維持できる恒温動物は、寒冷でも身体が固まらずに敏捷に動けるので身体の大きさが同じならば、変温動物を出し抜いて繁殖することもありそうです。鳥類や哺乳類は、寒冷気候でも体温が高く、代謝が速く、繁殖率も突然変異出現率も高いので進化速度も速く、新しい環境への適応も速い。小型体型ならば穴や朽木の影に隠れて安全に営巣できたでしょう。

白亜紀末期、大隕石による大絶滅の直前の風景は、たしかに翼竜や大恐竜の天下でした。しかしそれら巨大動物たちのその足元では、地を這い回りヤブや穴に身を潜める多種多様の小型動物がうようよと生息していた、という実態があったのでしょう。

翼竜類も翼を得た初期の頃は小型飛行動物として活躍していましたが、数千万年の生存競争の結果、小型としての生活圏を鳥類など他種の動物に奪われてしまった、と考えられます。しかたなく大型化した。というよりも、たまたま大型化した系統だけしか生き残れなかった、ということでしょう。

巨大なケツァルコアトルスは、ゆうゆうと大空を独占していたのではなくて、それしかできないからそうしていたわけです。

私たち人類もまた、地球を我が物顔に独占して資源を消費し環境を汚染していますが、そうしたくてそうしているというよりも、それしかできないからそうしているのでしょう。

閑話休題、さて、翼竜ケツァルコアトルスとは何か?いかなる存在なのか?どうして私たちはこの古生物を知っているのでしょうか?

専門家である古生物学者たちはこの雄大な動物を、どう考えているのでしょうか?その専門家が描いた図鑑や博物館模型に目を輝かせる子どもたちは、これの存在を何と思っているのでしょうか?

米国テキサス州、メキシコとの国境沿いにあるビッグ・ベンド国立公園は、恐竜の化石が多く出る地質層として知られています。一九七一年、この地で恐竜の化石を発掘していた二四歳のテキサス大学地質学専攻の大学院生ダグラス・A・ローソンは巨大翼竜の翼骨を発掘し、古代メキシコ人が祀った神(ケツァルコアトル=翼ある蛇)にちなんでケツァルコアトルスと命名しました。

その後、ケツァルコアトルスの仲間の化石は世界各地で発見され、恐竜大絶滅直前の時代ではもっとも繁栄した翼竜であった、とされるようになりました。二〇〇九年にルーマニアで発見された同族の化石は、ケツァルコアトルスを超える十二メートル以上の翼長を持っていたと推定され、ご当地の伝説にちなんでドラキュラ、と呼ばれることになりました。不老不死に失敗したドラキュラですが。

自然科学ランキング

自然科学ランキング

大絶滅以前、翼竜が空にいるとき鳥類は大繁栄できなかったのに、いなくなった直後(数百万年後)、先輩の翼竜の最盛期を遥かに凌ぐほど多種多様に展開して大空を占拠し大繁栄した、という事実があります。

鳥類は大災害の以前から小形の多種多様の種に分岐していました。大部分が絶滅しても、ごく少数が、穴ぐらなどに隠れたからか、ミミズなど豊富な食料源を利用できたからか、死滅から逃れて再起大復興しました。では、翼竜も事前に大災害の対策として小形の多種に展開しておけばよかったではないか?

そうすれば、ごく一部でも洞窟深くに巣を作ったりして異常気象でも生き残れたかもしれません。そもそも鳥類や哺乳類が小型で穴にもぐるように隠れて生きていたのも、翼竜などが上空を旋回しているからだったのではありませんか?

翼竜の時代から鳥類は小型体形で生存できる生態系のニッチを独占していた、という説が有力です。昆虫やミミズなど安易に入手できる食材を食べ、小さな穴などの隙間に巣を作り、子育てに励む。小型なので成熟は速く繁殖率が高い。このような生活形態が災害時に強いのかもしれません。

翼竜は見栄えがする体格を持っていますが、食べ物は大型動物に偏り、巣は(身体が大きくて穴ぐらに入れないからか)青空にむき出しで、異常気象に弱そうです。

翼竜としても、大きな身体に進化する理由があったはずです。大きければ大きな獲物を餌食にできる。食物連鎖の頂点に立って競争相手がない優雅な生活をおくれたはずです。逆にいえば、小さな身体では競争相手が多くて、あまり活躍できなかったということでしょう。

自然科学ランキング

自然科学ランキング

(68 翼ある蛇 begin)

68 翼ある蛇

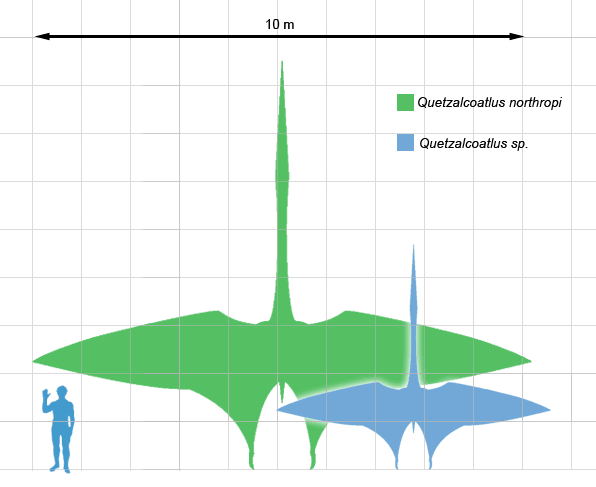

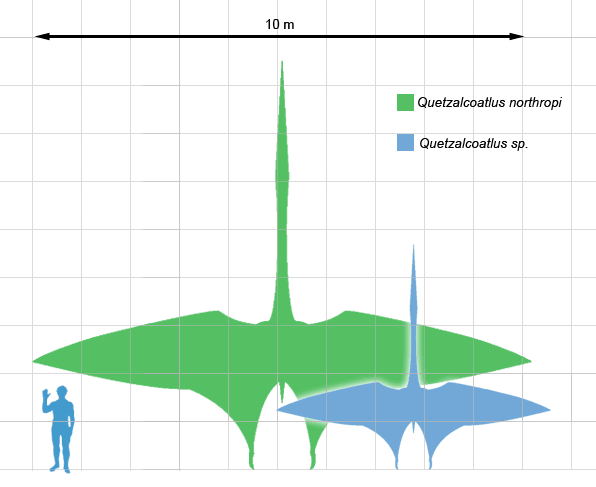

ケツァルコアトルスは八千四百万年前から六千五百五十万年前まで北米の空を舞っていた翼竜です。メキシコ原住民の神話に登場する翼ある蛇の神ケツァルコアトルから名付けられました。

翼を広げると十メートル以上あったと推定され、地球の飛行生物のうちで最大級とされています。六千五百五十万年前の恐竜大絶滅と同時に姿を消しました。他の翼竜もすべて絶滅しました。

ケツァルコアトルスは最後の翼竜となり、史上最大の飛翔動物として、現在、恐竜ファンの人気は最高です。その名を残すために彼らは生きていたのか?愚問ですね。より大きいオスがメスにもてただけかもしれません。顔も大きい。顔の長さだけで人の身長くらいあった。大きな顔をしていても、ついには滅びる。平家物語のようです。

この(メキシコ湾岸への巨大隕石落下によるとされている)地球生物大絶滅時に絶滅を逃れたわずかの小型動物(特に鳥類と哺乳類)の子孫が一気に空き地を占領して大繁栄(適応放散)した結果、現在の陸上脊椎動物の世界ができあがりました。大空襲を受けた戦後の日本にちょっと似ていますね。

ケツァルコアトルスが消滅した後、地球の空は鳥類に独占されました。正確には、その他に、昆虫類とコウモリ類と(飛行機に乗った)人類とが超低空と超高空とを占拠しています。

ちなみに鳥類は、現在地球上に生存する陸上脊椎動物の中で最も多くの種(一万種)を擁する大成功した動物群となっています。

大災害の後、鳥類はあれほど見事に復活したのに翼竜はなぜ再起できなかったのか?翼竜は大きすぎたので絶滅し再起できなかった、という説明がなされています。あの大きさを見ると、そこは納得できますが、戦後、いや大絶滅後、なんとか細々とでも生き残るチャンスはなかったのでしょうか?

自然科学ランキング

自然科学ランキング

自然科学ランキング

自然科学ランキング