サラシナショウマ(晒菜升麻)

<キンポウゲ科サラシナショウマ属>

山地の林内や林縁で白い花の穂が目立つ。

草丈は60~120センチになり、

葉は2~3回分かれる複葉。

花は両性花と雄花があり、

多数穂状につきブラシのように見える。

5~10ミリの花柄があることでイヌショウマと見分けられる。

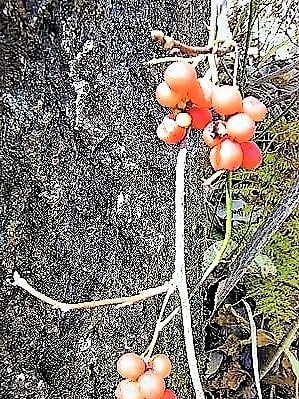

高尾山では、もう花が終わっているものが多く、

1センチほどの袋状になった果実がよく見られた。

サラシナ(晒菜)とは、

若菜を茹でて水に晒して食べる、ま

たは茹でる前に冷水に1日くらい晒してアクを抜くと言う意味で、

ショウマ(升麻)とは漢方薬の生薬の名前。

もう、殆ど花が散った状態でした。