ニューズウィークの記事を読んでいたら、マーガレット・クリスティン・マーガ(豪カーティン大学上級講師)の次の記事が眼に入った。

”男の子は読書が苦手(OECD調査)...でも本好きに変えられる6つの方法”

Six Things You Can Do to Get Boys Reading

<OECDの調査では「女の子のほうが読書力も情報要約力も高い」とされるが、親として子供を読書に導く方法はある>と言うことで、

「本人の興味に合わせて本を選び、親が手本に」にと、6つのアドバイスが紹介されている。

私が興味を持ったのは、これとは違って、引用記事の、舞田敏彦(教育社会学者)の二つの論考である。日本人の読者離れについては、何度も書いているので、蛇足の上塗りなのだが、もう一度考えてみたいと思う。

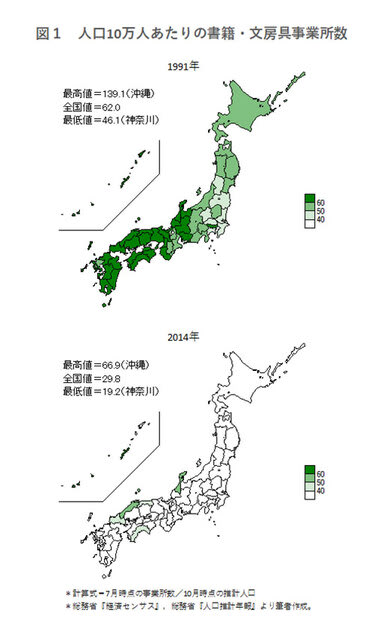

まず、”書店という文化インフラが、この20年余りで半減した”という記事、

<90年代以降の四半世紀で、街中の書店の店舗数は全国でおおむね半減した。これに伴い国民の読書実施率も下がっている。思いがけない本にも出会える街の書店を、時代遅れの遺物にしてしまって良いのか>

引用されて居るグラフを見れば、一目瞭然である。

東京や大阪でも、良く通った立派な書店がどんどん消えていったし、この文化都市鎌倉でも、殆ど限られたところにしか書店がない。

もう一つの記事は、”働き盛りが読書しない日本に、やがて訪れる「思考停止」社会”

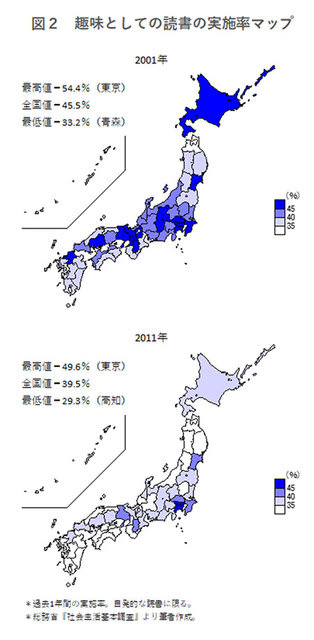

<日本の30代~40代の読書率が、21世紀に入ってからの10年間で大きく下がっている。全国地域別の調査でも読書実施率の低下は顕著で、まるで日本では「知の剥奪」が進んでいるようだ>

まず、掲載のグラフを引用すると、

グラフから分かるように、働き盛りの層で減少幅が大きい。30代後半では55.1%から44.2%と、10ポイント以上も低下している。長時間労働ゆえに、本を読む余裕がなくなっているのだろう。育児と介護が重なる「ダブルケア」の問題も生じている。晩婚化の影響で、この年齢層にも子育てに手がかかる小さい子供がいる家庭が多く、年老いた親の介護との「ダブル」の負担がのしかかっている。まとまった分量(深み)のある本を読まず、スマホのネットニュースで短いタイトル(リード文)だけを見て、自分の考えを決めてしまう。モノを深く考えない国民が増えることは、政治の方向を誤らせることにも繋がるのではないか。

この傾向が次世代にも受け継がれるとしたら、甚だ恐ろしい。無知とは恐ろしいことで、知識を得るための学習は権利であることを子供たちに教え、政府は国民の学習権を保障する条件を整えなければならない。労働時間の短縮は、そのなかでも特に重要な項目の一つだ。

と述べている。

さて、何故、読書が良いのか、その効用だが、「致知」の宣伝文句を適当に引用すると、

見たり聴いたりするものが即座に消え去ってしまう映像や音声に対して、文字の大きく違う部分は、想像力で補われる情報量が多いこと。ここでいう想像力とは、「自分の言葉で考える」ことで、脳の中でこの想像力を司るのは言語野であり、分からない所が多いほど、脳は音韻・単語・文法・読解の4つの領域を総動員して「これはどういう意味だろう」と考え始める。活字を読むことは、単に視覚的に脳にそれを入力するだけでなく、能動的に足りない情報を想像力で補い、曖昧な部分を解決しながら「自分の言葉」に置き換えるプロセスなのである。

脳を創るためには、「適度に少ない情報の入力」と「豊富な情報の出力」の両方が必要で、脳の働きを軽視した安易な単純化は害になる。

インターネットで情報を得ることは、単に左脳で知識を知ることに留まるが、本のような紙媒体では、五感に訴えかけて情報を理解するため、脳全体の活性化に繋がり、脳が鍛えられる。

良く分からないが、真面な本を読む習慣をつけないと、腑抜けの阿呆になるぞ、と言うことであろうか。

”働き盛りが読書しない日本に、やがて訪れる「思考停止」社会”と言う舞田敏彦の予言が、見え隠れしていて恐ろしい。

大宅壮一が、かって、TV時代を揶揄して「 一億総白痴化」と言ったが、

新聞さえ読まず、テレビさえ観ない、ましてや、教養書や専門書など真面な本などさらさら読むはずがない国民が増えていて、初歩的な知識情報や常識さえ欠如したと思しき国民に、NHKを筆頭にマスコミが喜々として、性懲りもなく無意味なアンケート調査を行って、国民の世論だと嘯いて、政治経済社会の動きを大きくスキューして憚らないこの悲しい現実をどう見るのか。

竹中平蔵教授が、オリ・パラ開催について聞かれたときに、「世論は信用できない」と言って物議を醸したようだが、信用できないとは思わないが、信用して良いのかどうかは疑問だとは思っている。

こんなに問題の多い日本で、どんな異常事が起こっても、国民の殆どが温和しくて意思表示さえせずに動かないのは、国民が知や情報へのアクセス欠如で、何にも分かっていないからだということであろうか、

そう思うと、そら恐ろしくなって来た。

”男の子は読書が苦手(OECD調査)...でも本好きに変えられる6つの方法”

Six Things You Can Do to Get Boys Reading

<OECDの調査では「女の子のほうが読書力も情報要約力も高い」とされるが、親として子供を読書に導く方法はある>と言うことで、

「本人の興味に合わせて本を選び、親が手本に」にと、6つのアドバイスが紹介されている。

私が興味を持ったのは、これとは違って、引用記事の、舞田敏彦(教育社会学者)の二つの論考である。日本人の読者離れについては、何度も書いているので、蛇足の上塗りなのだが、もう一度考えてみたいと思う。

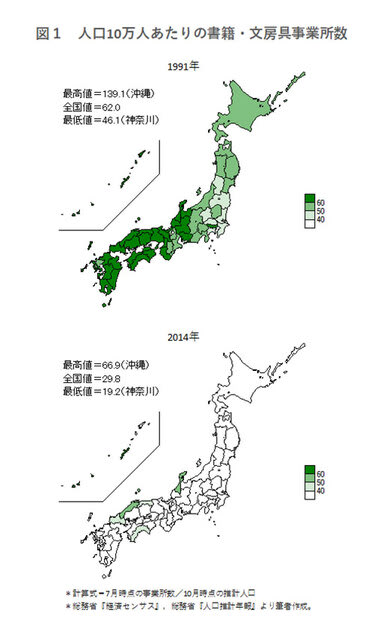

まず、”書店という文化インフラが、この20年余りで半減した”という記事、

<90年代以降の四半世紀で、街中の書店の店舗数は全国でおおむね半減した。これに伴い国民の読書実施率も下がっている。思いがけない本にも出会える街の書店を、時代遅れの遺物にしてしまって良いのか>

引用されて居るグラフを見れば、一目瞭然である。

東京や大阪でも、良く通った立派な書店がどんどん消えていったし、この文化都市鎌倉でも、殆ど限られたところにしか書店がない。

もう一つの記事は、”働き盛りが読書しない日本に、やがて訪れる「思考停止」社会”

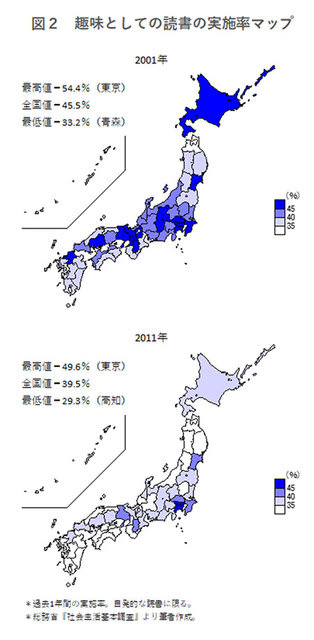

<日本の30代~40代の読書率が、21世紀に入ってからの10年間で大きく下がっている。全国地域別の調査でも読書実施率の低下は顕著で、まるで日本では「知の剥奪」が進んでいるようだ>

まず、掲載のグラフを引用すると、

グラフから分かるように、働き盛りの層で減少幅が大きい。30代後半では55.1%から44.2%と、10ポイント以上も低下している。長時間労働ゆえに、本を読む余裕がなくなっているのだろう。育児と介護が重なる「ダブルケア」の問題も生じている。晩婚化の影響で、この年齢層にも子育てに手がかかる小さい子供がいる家庭が多く、年老いた親の介護との「ダブル」の負担がのしかかっている。まとまった分量(深み)のある本を読まず、スマホのネットニュースで短いタイトル(リード文)だけを見て、自分の考えを決めてしまう。モノを深く考えない国民が増えることは、政治の方向を誤らせることにも繋がるのではないか。

この傾向が次世代にも受け継がれるとしたら、甚だ恐ろしい。無知とは恐ろしいことで、知識を得るための学習は権利であることを子供たちに教え、政府は国民の学習権を保障する条件を整えなければならない。労働時間の短縮は、そのなかでも特に重要な項目の一つだ。

と述べている。

さて、何故、読書が良いのか、その効用だが、「致知」の宣伝文句を適当に引用すると、

見たり聴いたりするものが即座に消え去ってしまう映像や音声に対して、文字の大きく違う部分は、想像力で補われる情報量が多いこと。ここでいう想像力とは、「自分の言葉で考える」ことで、脳の中でこの想像力を司るのは言語野であり、分からない所が多いほど、脳は音韻・単語・文法・読解の4つの領域を総動員して「これはどういう意味だろう」と考え始める。活字を読むことは、単に視覚的に脳にそれを入力するだけでなく、能動的に足りない情報を想像力で補い、曖昧な部分を解決しながら「自分の言葉」に置き換えるプロセスなのである。

脳を創るためには、「適度に少ない情報の入力」と「豊富な情報の出力」の両方が必要で、脳の働きを軽視した安易な単純化は害になる。

インターネットで情報を得ることは、単に左脳で知識を知ることに留まるが、本のような紙媒体では、五感に訴えかけて情報を理解するため、脳全体の活性化に繋がり、脳が鍛えられる。

良く分からないが、真面な本を読む習慣をつけないと、腑抜けの阿呆になるぞ、と言うことであろうか。

”働き盛りが読書しない日本に、やがて訪れる「思考停止」社会”と言う舞田敏彦の予言が、見え隠れしていて恐ろしい。

大宅壮一が、かって、TV時代を揶揄して「 一億総白痴化」と言ったが、

新聞さえ読まず、テレビさえ観ない、ましてや、教養書や専門書など真面な本などさらさら読むはずがない国民が増えていて、初歩的な知識情報や常識さえ欠如したと思しき国民に、NHKを筆頭にマスコミが喜々として、性懲りもなく無意味なアンケート調査を行って、国民の世論だと嘯いて、政治経済社会の動きを大きくスキューして憚らないこの悲しい現実をどう見るのか。

竹中平蔵教授が、オリ・パラ開催について聞かれたときに、「世論は信用できない」と言って物議を醸したようだが、信用できないとは思わないが、信用して良いのかどうかは疑問だとは思っている。

こんなに問題の多い日本で、どんな異常事が起こっても、国民の殆どが温和しくて意思表示さえせずに動かないのは、国民が知や情報へのアクセス欠如で、何にも分かっていないからだということであろうか、

そう思うと、そら恐ろしくなって来た。