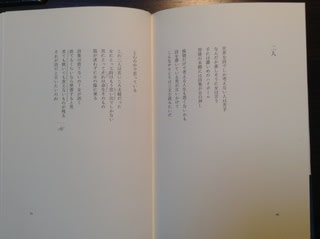

谷川俊太郎『詩に就いて』(35)(思潮社、2015年04月30日発行)

読まない

もう誰も読まないだろう

どんな名作も

行が立ち枯れて

語が粉塵になって

詩は元通り大気に還って

犬が一匹通りを歩いて行く

雨に濡れた詩集を踏んづけて

ふと振り返って匂いを嗅ぎ

尻尾を振る

人はもう誰も読まない

マグからピルスナーを飲み

無名の誰彼の愛の生活をこき下ろし

有名なあいつを妄想の殿堂に投げこみ

ふっと沈黙が訪れたときに

忘れ物をしてきたことに気づく

何かをどこかに置いてきてしまった

フォントの処理場から

薄い煙が立ち昇っている

街から有料道路に乗って

人は森へ出かけて行く

猿と笑いに

狐に騙されに

熊に噛みつかれに

そして夕方帰ってくる

無傷で

お喋りしながら

予定が入っている明日を頼みに

一行目に「もう誰も読まないだろう」という行があり、十行目に「人はもう誰も読まない」と言い直される。推測が断定にかわっている。ことばを繰り返すと、「客観的事実」ではなく「意識」が「事実」になってしまう。「客観的事実」は単にそこにあるだけで、繰り返さない。繰り返すのは「意識」である。繰り返しながら、言い直す。そのことばの動きのなかで、ことばを動かしている「意識」がだんだん整理されてきて、「脳」はそれを「事実」であると思い込む。

このときの「意識の事実」とは何だろう。谷川は何を「事実」と書いているのだろう。

「もう誰も読まないだろう」と「人はもう誰も読まない」のあいだに「詩」ということばがあり、それは「詩集」と言い直しによって繰り返されている。「詩/詩集」を「誰も読まない(だろう)」。それが、この作品に書かれている「意識の事実」である。一行目に「詩」ということばを補って、「もう誰も詩を読まないだろう」と読み直すと、この作品は「論理的」になる。「もう誰も詩を読まない」というのが、谷川の「意識の事実」である。

この「論理」、いいかえると「谷川の意識の事実」を、肯定すべきなのか、否定すべきなのか、と考えて行くとき「批評」という行為がはじまるのかもしれない。でも、私は「結論」を目指している「批評」というものにうさんくささを感じているし、私は何かを書くとき「結論」など想定していないので、「谷川の意識の事実」が「真実」であるかどうかは問題にしない。私が肯定しようが否定しようが、そのことによって谷川の「意識の事実」がかわるわけではないのだから。

それよりも「意識の事実」をつくりだすときに、ことばがどこを通っていくか、そのことに興味がある。それを見ていく方が谷川に近づける。

「誰も詩を読まない」とき詩はどうなるか。「元通り大気に還って」と谷川は書いている。「大気に還って」ということばは「大気のように、詩はあらゆるところに偏在する」という形にもどるということだろう。偏在しているけれど、ことばにとらえられていない状態にもどる。そのことを「元通り」と呼んでいることが「大気に還って」よりも私にはおもしろく感じられる。

そうか、谷川には詩の存在の「元」の「あり方」がはっきりとわかっているのか。だから「断定」もできるのだ。「書かれた詩(作品)」は、もともと詩の「原型(詩情?)」ではない。書かれないままの、大気のなかに偏在し、偏在するがゆえに「隠れている(見えない)」のが詩(情)なのである。「誰も詩を読まない」は「書かれた詩」を読まないを通り越して、世界に「偏在する詩(情)」を誰も読まないということなのだ。

そういうひとの代わりに、この作品では「犬」が出てくる。この部分が、私はとても好きだ。犬が、

雨に濡れた詩集を踏んづけて

ふと振り返って匂いを嗅ぎ

尻尾を振る

「雨に濡れた」ということばは日本人の情緒の「定型」を踏まえている。捨てられ、みすぼらしい、という否定的な「意味」の「定型」がある。その「定型」を犬が「踏んづける」という動詞で「結晶化」させる。「雨に濡れた」を「踏んづける」という動詞で言い直し、繰り返すとき、「みすぼらしい/みじめ」が、「意味」として生まれてくる。「意味の事実(意識の事実)」になる。

しかし谷川は、そこで「意味」を完成(完結?)させない。そこが谷川独特の「哲学」で、とてもおもしろい。

「みすぼらしい/みじめ」な「詩/詩集」を、犬は何か価値があるかのように、求めていたものでもあるかのように、「ふと振り返って匂いを嗅ぎ/尻尾を振る」。この「尻尾を振る」は喜びの表現。この瞬間「みすぼらしい/みじめ」という「意味」はくつがえされる。犬にさえ踏んづけられた詩/詩集が、犬によって再発見されている。

再発見といっても、それは「ひと」が見つけたものではない。ひとではなく、犬がみつけたもの。だから、それに価値(意味)があるとしても、そのままそれをひとにあてはめるわけにはいかない。ひとにとってもおなじ価値(意味)があるとは言えない。

この人間にとっての絶対的な「意味」のたたきこわし、「無意味としての意味」を生み出していく。そのことばの運動がおもしろい。観念的、形而上学的なことばをつかわず、日本人の感覚の「定型」を利用しながら、誰もが知っている「犬」という具体的な生き物をつかって、世界をととのえなおす。「無意味」という絶対を「直観」でわかるように書いてしまう。

こういう「無意味」こそ、私は詩だと思うが、それを「もう誰も読まない」ということばで挟んで、まるでなかったもののように隠してしまう。

詩を読まなくなって、ひとはどうするか。「無名の誰彼の愛の生活をこき下ろし/有名なあいつを妄想の殿堂に投げこみ」という「無名」「有名」の「対」の二行のあとの、

ふっと沈黙が訪れたときに

忘れ物をしてきたことに気づく

何かをどこかに置いてきてしまった

これが、またおもしろい。

私は、「かなしみ」(『二十億光年の孤独』)を思い出した。

あの青い空の波の音が聞こえるあたりに

何かとんでもないおとし物を

僕はしてきてしまったらしい

詩を読まなくなって、そのときに初めて、詩を落としてきたと気づく。「忘れ物」と「落とし物」は同じものだ。

だから、「あの青い空の波の音が聞こえるあたり」のかわりに、この作品では「森」へ「忘れ物/落とし物」をさがしに行くことになる。

「森」とは「自然(地上の宇宙)」であり(「詩よ」のなかでは「木立の奥」と書かれていた)、それは人間生活(人工的生活)の対極にある。谷川にとって詩=詩人であり、ひと=詩なのだが、ひと以外の「世界」に詩の母胎をみている。自然や宇宙に詩は偏在し、それをひとは集めるだけなのだ、と感じているのだ。

そう感じている「自然」との出会いのなかに、またまた、とてもおもしろい行がある。

猿と笑いに

狐に騙されに

熊に噛みつかれに

そして夕方帰ってくる

無傷で

「騙され」たり「噛みつかれ」たりすれば、こころや体が傷つく。しかし、谷川は「無傷」と書いている。人間以外の世界(自然/宇宙」が人間に与える衝撃は「傷」ではなく、「無傷」をも通り越し、逆に「傷を癒す」、あるいは「いのちをもらう」感じなのだ。それはきっと谷川にとって「詩の体験」なのだ。

*

この詩集は「目次」の部分に暗示されているが「三つの章」に分けられている。最初の部分は「詩の定義の総論」、次は「詩とことばの関係」が書かれ、最後の部分では「詩とひとの関係」が書かれているような印象がある。

そして「三つ目の章」の最初の部分では詩を拒絶する女が出てきた。詩を拒絶するひとがいる。ことばの詩を拒絶するひとがいる。そういうひとと、詩はどう共存できるか。(おなじことばであっても、あるときは共存できず、時間が経てば共存できる、ということも起きる。)谷川にとって詩と詩人はおなじ意味を持っているので、これは詩を拒絶するひと(詩を拒絶する時間)と詩人はどう共存できるのか、という問いでもある。

ひとが詩を読まない。そう知って、少し詩(谷川の書いた作品)を離れる。あるいは詩を書かなくなる。中断する。その詩を離れた瞬間の「沈黙」。そこで谷川は「忘れ物をしてきたことに気づく」。

ここからはひとと詩ではなく、谷川と詩との関係が書かれていると読めばいいのかもしれない。詩を書くひと(詩人)と詩の関係が書かれている。詩とは谷川にとって何なのか。

「熊に噛みつかれ」と「無傷」という「矛盾」が、谷川にとっての詩の本質をあらわしていると思う。(笑い、騙されるから考えてもいいのだけれど、「噛みつかれ=傷つけられ」と「無傷」の方が対比が簡単なので、そこから考える。)

この「熊に噛みつかれ」にいちばん近いことばは、この詩のなかでは、犬が「雨に濡れた詩集を踏んづけて」行くという部分だろう。雨に傷つけられた詩集がさらに犬に踏んづけられて傷つく。「みすぼらしい/みじめ/捨てられた」という「意味」が固まってしまう。けれど、その瞬間に何かが動く。「もの(詩集)」が「意味」になろうとして動く。その動きを「論理」と呼ぶこともできるが、「詩」と呼ぶこともできる。

そのとき「論理」と「詩」を区別するのは、この作品に即して言えば、

ふと振り返って匂いを嗅ぎ

尻尾を振る

という二行に出てくることばのあり方だ。

そこには「動詞」が三つ出てくる。「振り返る」「匂いを嗅ぐ」「尻尾を振る」。人間には尻尾はないから尻尾は振れないが、人間は振り返ることができる、匂いをかぐことができる、そして尻尾のかわりに手を振る(手を振って喜びをあらわす)こともできる。

犬の動作を描写する「動詞」なのだけれど、それを人間は「肉体」で繰り返すことができる。「頭(脳)」が処理した観念(言語)ではなく、ことば以前の「肉体」で反芻することができる。そして実際に「肉体」を動かしてみると、たとえば雨に濡れて落ちている詩集の匂いを嗅いでみると、何かことばにならないものが動く。「みすぼらしい/みじめ/捨てられた」以外の思いが、「沈黙(ことばにならない感覚)」のなかで動く。「肉体」の動き(動詞)はかならず、人間の深い部分(未生の感覚/未生のことば)を動かす。

この動かされ、動き出す感じが「無傷」なのだ。「噛みつかれる(傷つく)」けれど、それを瞬間的に乗り越えようとして動く「いのち」があることを感じ取る。あ、この甦る感じを「忘れていた」と気づき、動き出す瞬間。それを「無傷」と呼んでいるのだと思う。

谷川にとって詩とは、傷つけられ(無意味によって否定され)、同時に無意味によって意味から解放されて、あたらしく生きはじめるための方法なのだ。甦りの方法なのだ。

(今回の私の感想は、前半と後半でかなり飛躍がある。私は眼の都合で長い時間パソコンに向かっていられない。途中で休憩したために、そのあいだに、ことばがあちこち動き、ことばのなかで省力化が起きてしまった。「頭」というのは、ずぼらで「手抜き」しか考えないものらしい。書き直すことも考えたが、そうするとまた違ったものになるので、そのままにしておく。)