サルデーニャ名物の紙のように薄いパン、パーネ・カラサウについては以前記事にしました。

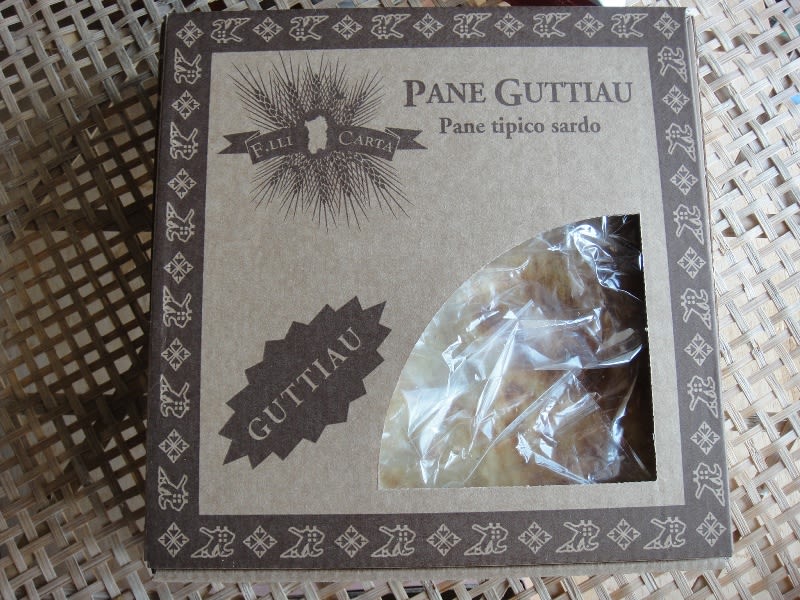

これに、オリーブオイルと塩(ときにニンニク)を塗って少し焼いたものを、パーネ・グッティアウ pane guttiau といいます。

味がついているので、アンティパストやスナックとして食べられるのだそうです。

Kantosの方には、伝統あるスナックとかそういうことは特に書いていないようでしたが、味は、実はパーネ・グッティアウによく似た感じです。(材料がほとんど同じですし)

Kantosの方はきめ細かいセモリナ粉を使っているようで、ザラリとした感じは全くなく、均一なカリカリ感です。

とても手間のかかるパーネ・グッティアウに比べるのはパーネ・グッティアウに失礼かもしれませんが、どちらもセモリナ粉の香ばしさがあって、すごく美味しいスナックでした。

カリカリの塩味スナックが好きな方は、イタリアに行かれたら是非このどちらかをお試しを!

パーネ・カラサウの手間暇かかりっぷりはこちら ↓ の動画を見て下さい。

■参考情報

(1)youtube(動画)

パーネ・グッティアウの作り方 その1

・粉をスタンドミキサーで練る。

・ロール状に引き延ばし、1個分ずつのサイズに、丸めつつ手で切り分ける。

・麺棒で平たくのばす。

・打ち粉をふりつつ、簡単な機械に通して更に薄くのばす。

・反物のような長い布を屏風畳みにしながら、1枚ずつそこに挟んで、しばらく寝かせる。

・かまどを熱々にしておく。

・寝かせた生地を一つずつ、木製の柄付き円盤にのせ、かまどに投入。見る見る生地がぷくぷくふくらんでくる。

金属製の柄付き小型円盤に持ち替え、裏返したり、ぽんぽん叩いたりして、全体が風船のように袋状に膨らむようにし、取り出す。1枚をかまどに入れている時間はほんの25秒ほど。

・かまどから取り出すと、すぐにぺたんとしぼむ。これをかまど係とは別の人が、ナイフで上下に切り分けて、2枚のシートにする。

パーネ・グッティアウの作り方 その2

・ある程度生の生地を焼き終わったら、1枚のシート状になったパンを、2枚ずつ、金属製の柄付き小型円盤でかまどに入れる。

・裏返したりしてカリッと焼けたらかまどから取り出す。

・(先程の上下に切り分けた人が)台の上に焼けたパンをどんどん積み重ねていき、4枚ほど新たに積んだ時点で簀の子のようなものでぎゅうぎゅうと押して平らにして出来上がり。

(2)薄いパン生地をまず鉄板で焼いて、その後直火であぶって袋状にふくらませるチャパティも、パーネ・カラサウに似ています。

底を抜いた植木鉢をコンロの上に立て、そこでチャパティをあぶると、上手にふくらむそうです。

ヘロヨン食堂

」

」