アミガサタケを探していたら、別のきのこをみつけました。

アミガサタケ、5月になってもまだ出ています。

ひとまず順番に、シーズン初めの頃の写真をアップしていきます。

■■アミガサタケ関連の過去記事(日付は採集日)

●2007年

2007/4/25 アミガサタケ産まれて初めて採集

●2008年

2008/4/16 この年のアミガサタケ初採集

2008/4/20 アミガサタケの生える場所について考察してます

2008/4/28 トガリアミガサタケ大収穫

●2009年

この年はまったくの不作で記事もなし。

●2010年・・・この年は爆発的に採れました。

2010/04/12 この年の初採集。

2010/4/14-25 写真いろいろ。

2010/4/24 古びたものを大収穫

●2011年・・・2010年に比べて収穫量はごく少なめ

2011/4/19 この年の初採集。

2011/4/20-24 ダンナサマときのこ狩り

2011アミガサタケ料理 ロールキャベツ(おすすめ!)、パスタ

●2012年

2012/4/16 この年の初採集

4/18-23 4/20にはハルシメジ(捨てた後になって判明)も発見 (この記事)

2012/04/24-26 4/26は新天地開拓で大収穫!

2012/05/02 連休中日に久々のきのこ狩りで結構な収穫

2012/05/04-05 ダンナサマと一緒にきのこ狩り。アラゲキクラゲも発見。

丁度畑を片付けていたら、ホクホク系の里芋(赤芽芋)も発見されました。

これは作ってみるしかありません。

本には18cm丸形の分量が掲載されていましたが、直径18cmのういろうといったら大変な量です。

本当は半量にしたかったのですが、ココナツミルクの量から逆算し、3分の2の量で作ることにしました。

■■バンヤーロンコアイモン Bahn da lon khoai mon

(『アジアンスイーツ』沙智著(柴田書店)より)

■材料

| レシピの分量 (18cm丸形) |

今回の分量 (レシピの2/3) (15cm丸形) |

備考 |

レシピの半量 |

|

| タロ芋 | 150g | 100g | ホクホク系の里芋(赤芽芋)使用 | 100g+α |

| 水 | 200cc | 130cc | 100cc | |

| 砂糖 | 300cc | 約150cc | 果糖とトレハロース少々使用 | 110ccくらい |

| 上新粉 | 100cc | 66cc=30g | 23g | |

| 片栗粉 | 350cc | 230cc=140g | 顆粒状のレンコンデンプン使用 | 106g |

| ココナツミルク | 550cc | 370cc | ココナツクリームパウダー使用 | 275cc |

| バニラエッセンス | 少々 | 少々 | パンダンエッセンス使用 | 少々 |

| 塩 | 本にはないが、入れた方が東南 アジア風になるような気がします |

少々 |

■作り方

(1)鍋に水と砂糖を入れて煮溶かし、冷ましておく。

(2)里芋は皮を剥き、細かい千切りにし、ザルなどに入れて蒸気のあがった蒸し器で10分ほど蒸す。

里芋の分量は、多少多めでもよい。

蒸し上がると結構ネバネバしてくっついてしまうので、熱いうちにシロップ少量をとりわけて、

混ぜほぐしておくよいかもしれない。

(3)ボウルに上新粉、片栗粉を入れ、ココナツミルクとシロップを少しずつ加えながらよく混ぜる。

バニラエッセンスも加える。

(4)混ざった液体を1カップ分とりわけ、残りに蒸した里芋を混ぜる。

(5)型に薄く油を塗り、里芋の混ざった方の生地を入れ、蒸気の混ざった蒸し器で表面が固まるまで蒸す。

里芋は軽いので上に浮いてくる。

(6)とりわけておいたプレーン生地を流し込み、固まるまで蒸す。

(オリジナルレシピでは、プレーン生地をまず蒸し、その上に里芋入りを流していたが、

出来上がり写真を見ると逆ではないかと思います)

(7)あら熱がとれたら型から外す。すっかり冷ましてから切り分ける。

(8)出来上がって丁度冷めたものを食べるのがベストだが、そうもいかないので、余ったら冷蔵庫で保存する。

翌日ならまだいいが、2日たつとデンプンが老化してくるので、電子レンジで温め、それを冷ましてから食べるとよい。

手順から何から、洋菓子とは全然違います。

大変もたつきながらも何とか作ってみました。

肝心の味はどうだったかというと、意外にも、美味しいのです!

とてももちもちしていて、ういろうというか、求肥のような感じ。

和菓子のわらび餅やくずもちが好きな人ならば結構気に入るのではないかしら。

ココナツミルクのほのかな風味がしますが、それほどのエスニック感はないです。

一番特徴的なのが、混ぜ込んだ里芋の食感。

本よりはだいぶ太めの千切りになってしまったせいかもしれませんが、もちもちした生地と対照的な、

つぶつぶ・もくもく、とした食感が目立ちます。

何だかごはん粒のようです。

おはぎや道明寺を思い起こさせるような、「もちもち」+「つぶつぶ」 の組み合わせ・・・。

ういろう部分だけでは単調になりがちなところ、この里芋のつぶつぶ感が面白いアクセントになっていると思います。

そういえば、京都の初夏の和菓子に、「水無月」というものがあります。

直角二等辺三角形の形をした二層構造のういろうで、 表面の層には甘く炊いた小豆がびっしり敷き詰められています。

水無月(画像は借り物です)

水無月(画像は借り物です)

水無月も、もちもち+ぽくぽく という組み合わせです。

バンヤーロンコアイモンの方がより柔らかいですが、ちょっと似ているかも。

くずもち系は、出来たてが命なので、作るならレシピの半量くらいがお勧めです。

アミガサタケを探していたら、アミガサタケのとなり(桜の木の根元)に、別のきのこをみつけました。

シメジ系きのこの同定には全く自信が持てず、試食は諦めました・・・。

(意外と慎重派でしょ?)

どなたか、何というきのこかご存知でしたら教えて下さいませ。

=========

一昨日の雨と昨日のあたたかさで、アミガサタケが、 びよん! と伸び始めたようです。

今日(4/25)、昼に見てきたら、トガリアミガサタケがぽこぽこ生えているところがありました。

春先に鹿児島に行った際、色々な柑橘を買ってきました。

柑橘は種類が多すぎて、名前が似ているものは、どれがどれだか、分からなくなりつつあります。

でも、気に入った種類は、是非また買いたいので、なんとか覚えるようにしたいのです。

今シーズン、どうしても覚えられないのがセミノールとマーコット。

娘さんの名前のもかなりアヤシイですが、この2つがまた、(私の頭の中では)大混乱。

どちらにも「ー」がついているのが問題。

味は、セミノールは酸っぱかった!(どうやら本来のシーズンはもう少し後のよう)

マーコットは、パリパリした果肉で、じょうのうが薄く、私の好みでした。

検索してみると、マーコットの果肉が「八朔のようなパリパリ系」と書いてあるサイトはみつかりません。

もしかしたら、今回買ったものがたまたまそうだったのかも。

(八朔の花粉を受粉してしまったとか)

ムムム。

本当にこの2つがセミノールとマーコットなのか、それら品種の特徴を代表しているのかは不明です。

とはいえ、今年購入したものの記念として記事にしておきます。

(いずれまた、訂正の記事を書くにしても、記録しておくと便利ですし)

覚えきれないほどに美味しい柑橘がありますが、自分で買うことが多いのは、黄色いもの。

文旦、河内晩柑(ジューシーフルーツ)、小夏(日向夏)、じゃばら、黄金柑 が特に好きです。

そんな私に、お友達のmiyakoさんが、ニューフェースの黄色い柑橘をプレゼントして下さいました。

(miyakoさん、ありがとうございます!)

|

黄金柑に似た黄色くて小さな柑橘です。 |

●データ

開発の主旨: ‘不知火’(デコポン)、‘はるみ’、‘せとか’ 等の多様な特徴のある新品種の生産が増えつつあるが、消費者に受け入れられる更に新たな品種の育成が急務となっている。

費者が求める果実の特徴は、剥皮性が良く、無核でじょうのうごと食べられ、糖度と酸のバランスが良いことである。また他の果実にはない特徴のある果実が好まれる傾向もある。

今回は、特徴のある新品種育成を目指して育成を行った。

交配: 清見×黄金柑(花粉)。

熟期: 1-2 月

果皮の厚さ: ‘清見や‘黄金柑’より薄く柔らかいため剥皮性は良い。浮き皮が発生しやすい傾向がある。

果肉の色: 黄色

じょうのう: ‘清見’ ‘黄金柑’より若干厚く硬いが、違和感なく食べることが出来る。

種子: ‘清見’と 同様に周囲に花粉の多い品種がなければ入 らない。

なるほど。

黄金柑は大好きで、ほぼ完成されていると思うくらい好みなのですが、媛小春はどんな味でしょう?

食べてみました。

まず、皮がみかん程度の薄さで剥きやすいです。

この小ささの温州みかんだと、皮はピッタリ貼り付いていることが多いですが、今回の媛小春は浮き皮のものが多かったです。

じょうのうは、黄金柑よりだいぶ厚く、やや気になります。果肉(砂じょう)が柔らかくジューシーな分、じょうのうの固さが目立つのかもしれません。

種は、数房に1個くらいの割合で入っていました。でも丸くてツルツルした種なので、うっかり口に入ってもぺっとすればいいだけなのでどうということはありません。

味は、黄金柑に似た系統ではありますが、酸味がだいぶ抑えられて、マイルドな味。

個体差が随分あって、何コレ?甘いだけでなく何だかすごい複雑な旨味! というものもあれば、ちょっと味(酸味)が薄いかな~?というものもありました。

(熟期は1~2月らしいですが、私が頂いたのは3月末頃だったので、出盛りのものよりは酸味が薄れている可能性はあります。)

黄金柑の風味は好きだけれど、酸っぱいのは苦手、という人には丁度良い柑橘のように思います。

酸っぱい柑橘ファンの私としては、どちらかというと黄金柑に軍配が上がるかな?

媛小春だけでなく、黄金柑の生産拡大も図ってほしいな・・・。

でも、初体験の柑橘、とても嬉しく、美味しく頂きました。

miyakoさん、ありがとうございました!

■参考情報

(1)媛小春 愛媛県果樹試験場による記者発表資料?

3月中旬のことですが、デパートに行ったら柑橘コーナーがすごいことになっていました。

柑橘好きの私でも、聞いたこともなかったものが沢山。

全部で10種類くらいあったでしょうか。

馴染みのない品種だけ、写真を撮って来ました。

|

せとか |

|

麗紅 |

|

|

|

娘さんの名前が多い新品種柑橘界では、少数派の名称かも。 |

|

甘平(かんぺい) |

|

ひめのつき |

|

カクテルフルーツ |

他にももっと沢山の品種がありますが、どれもこれも、

・濃いオレンジ色で美味しそうに見える

・甘い

・酸味少なめ

・皮が剥きやすい

・種が少なめ

というのを目指しているようで、もはや区別がつきにくいです。

どの新品種も、大変な苦労をして育種され、名前をつけてもらったのだとは思うけれど(選抜過程では番号しかなく名前はない)、消費者はそろそろ飽和状態のような気がします。

柑橘LOVEの私ですら、覚えきれず、一度食べたものですら名前を忘れてしまったりも。

特に、女の子の名前のものが、もう覚えられなくてダメ。

せとか・はるみ・はるか・たまみ・はれひめ・・・・・

5個くらいは何となく覚えていますが、もうメモリがいっぱいです。

(年のせい、という説もある)

売り方も、もうちょっと工夫した方がいいのではないかと思います。

「酸味少なめでとても甘い」、と、どれもこれもに書いてあるのは如何なものかと。

(しっかり酸味のある柑橘が好きな私には、そそられないキャッチコピーなのです)

もっと個性を強調しないとだめなのではないかなあ・・・。

(柑橘自体が似通った性質に開発されているので仕方がないのかもしれないけれど)

5年後、どの柑橘が生き残っているだろうか・・・? 柑橘群雄割拠の時代。

消えてしまう前に、見付け次第買って食べてみるべきかもしれません。

このときも、家に山ほど柑橘があったので諦めたのですが、どれかひとつでも、買えばよかったかなあも・・・。

(我が家に来ていた柑橘についても記事にしていきます。 )

■こんな柑橘があったら面白いと思うもの

・文旦くらいのサイズと皮の厚さで、伊予柑のようなオレンジ色の皮のもの

こんなのをピールにしたらゴージャスでは?

・伊予柑と同じ味でいいので、果肉がカスカスになりにくいもの(値段は伊予柑同様お手頃で)

伊予柑ってカスカスのはずれが多いと思いません?

基本的には皮を使うつもりで買うことが多いので、果肉にはあまり期待しないようにはしていますが、果肉が100%ジューシーということはないような気がします。

「ジューシー伊予柑」とかいう名前にして、これまでの知名度を利用しつつ、信頼性が増したらもっと売れるのではないかなあ。

・果肉は酸っぱくてもいいので、皮が厚くて、とにかく香りが高いもの

ママレードやピールなどに加工する人には、香りが重要です。

甘さはお砂糖を使えばいいのですし。

・外皮が薄くて手で剥ける、というのが最近の流行だけれど、例えば「せとか」くらい美味しければ、

外皮は分厚くても売れるのではないかと思う。

(皮はママレードにも出来るし)

皮が厚いと保存性がいいし、栽培・流通も比較的簡単(コストダウンになる)ではなかろうか?

値段が高すぎると、どんなに美味しそうでも、なかなか手が出ないものです・・。

■■参考情報

(1)農林水産省 品種登録データ検索

・ひめのつき

・甘平

・麗紅

(2)甘平について 愛媛果樹試験報pdf

(3)Wikipedia カクテルフルーツ

(4)のま果樹園の みかん大事典

柑橘の性質(甘み・酸味・果汁・食べやすさ・価格)や食べやすさ(果皮・じょうのう・砂じょう・種)を分かり易く図示してあり、とても参考になります。

勿論、出荷時期や育て方で個体差は出てくるとは思いますが、その品種の理想型は理解出来ると思います。

・せとか

・甘平

(麗紅、ひめのつきは載っていませんでした)

2011年はサツマイモ栽培3年目。

安納芋、べにはるかは続けて作ることにしました。

どちらもしっとり系で、干し芋に向いている品種です。

べにはるかは干し芋でもいいし、焼き芋でも美味しいです。

(鹿児島に行ったら、安納芋よりもべにはるかが目立ちました)

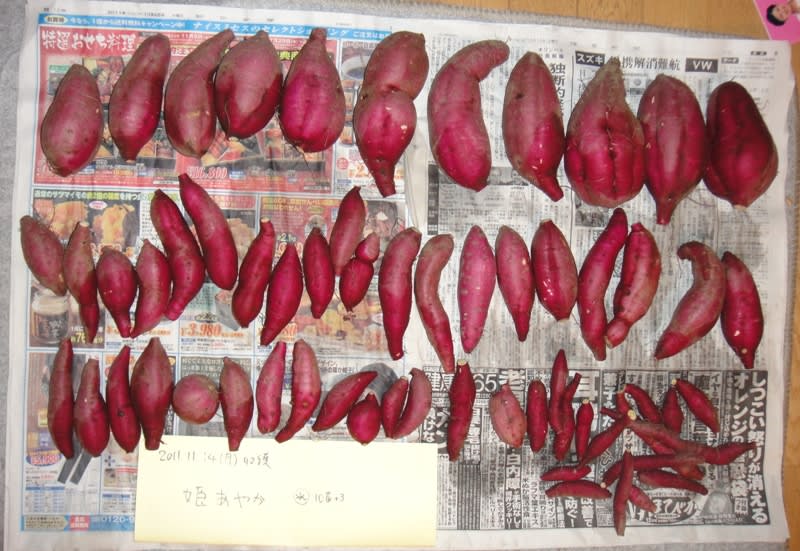

新しい品種は3種類。ホシキラリ、ひめあやか、宮崎紅。

ホシキラリは干し芋用だというので、実験。

ひめあやかは小ぶりなお芋がとれるとか。

昨年の猛暑で安納芋が巨大化し、困り果てたので、小ぶりなお芋で丸干し芋を作りたくて。

そのまま食べておいしいホクホク系も、と宮崎紅。

種苗会社は、2010年に安納芋が大豊作だったので、光延農園をもう一度。

そして今年はホシキラリを育ててみたくて、児湯芝農園というところもみつけました。

植え付けから収穫までを振り返ってみると・・・

●春(植え付け)

・畝の下には雑草などを埋め込んでおいた。

昨年これをしなかった畝は、土がカチカチで粘土のようになったため。

・マルチも、今年は全てについてした。

マルチなしだとネズミか何かが囓りにくるため。

・苗はネットで取り寄せた。遅霜の心配がなくなる連休明け到着とした。

・昨年(2010年)は安納芋が巨大化し往生したため、今年は密植気味にしてみた。

・昨年は植え付け後雨がなくハラハラさせられたため、今年は植え付け時に水やりをした。

・ところが2011年の5~6月は、雨が多く畑が泥沼のよう。

地下水位を下げるため、畝間のところどころにスコップで穴を掘ってみた。

・活着しなかった苗の場所に、隣の苗のツル先を切り取って、植えてみた。

・タマネギ跡地に、畝立てしマルチをはって、あちこちからツル先を切ってきて、植えてみた。

芋が出来るかどうかはともかく、雑草防止効果は抜群。

・実験的に種芋を植えて芽を出させた苗も、植えてみた。

●晩秋(収穫)

・2010年に比べると、巨大芋が少なくて助かった。

・全てにマルチをしておいたにも関わらず、ネズミ?の被害が多かった。

ヘタだけ残して1個まるごとなくなっているものが多々あった。

・昨年は最後に収穫したものは、ひび割れのお芋が多かったが、今年はそれほどでもなかった。

============

またそれぞれのお芋の記事にもリンクしています。

(みなさんのブラウザでは、下の表はちゃんと表示されますか?インターネットエクスプローラのフォントサイズ中で、おおむね収まりがよいように書いていますが・・・。)

| 品種名 しっとり系 ホクホク系 ニンジン芋 | 説明 (上山種苗およびのHPを参考にしました) | 植え付け本数 入手先 | |

|---|---|---|---|

| 収量の実績 | 味・色・形の感想 | 写真 | リンク |

|---|

| 安納芋 | 薄桃色の外皮と薄橙色の肉。芋の形状は、短紡錘型。”安納紅”、”安納黄金”は、この品種からの選抜品種。芽条変異系統。早期肥大性に優れ、収量も多い。カロテンを有しており、煮焼きとも食感は粘質で甘い。焼芋、ふかし芋等に。 | 計46くらい (児湯芝:11 光延:35) |

||

| 長すぎもせずまあまあいい苗だった。 マルチしたのに動物被害多し。 だいぶ食べられた。 植えた苗は約46本、収穫は約40kg弱(0.9kg/株)。 |

干し芋にはとても合うと思う。 干し上がりの色が綺麗なあめ色なのも嬉しい。 |

|

● | |

| ひめあやか | 肉質がやや粘質でしっとりとしていて、良食味。調理後の肉色は鮮やかな黄色。 「ベニアズマ」「高系14号」よりも収量は少ないが、いもが小さく、食べきりサイズの200g以下いも収量は多い。 両品種より病害に強い。 |

児湯芝:9 光延:10 |

||

| すんなりとした中くらいの苗。 植えた苗12本、収穫は11.0kg(0.9kg/株)。そこそこ良く見えるが、うち半分くらいは使いづらい巨大芋。 印象はもっと収穫量が少ない気がした。 |

蒸かすと綺麗な黄色になり、変色しにくい。甘くて美味しく、干し芋にしても綺麗だが、如何せん収穫量が少ない。 |  |

● | |

| ほしキラリ | 多収でいもの外観が優れる関系112を母、でん粉の糊化温度がやや低い九州127号を父とする交配組合せから育成した加工用新品種。 蒸切干の肉色は淡黄で、外観が優れる。蒸切干の食味は「上」で、タマユタカより優れ、良食味品種の「泉13号」並みまたはより優れている。 タマユタカと比べて収量は6割程度と少ないが、泉13号よりは多収。またでん粉の糊化温度が、タマユタカより5~6℃程度低いので、蒸煮時のでん粉の糖化が進みやすく、蒸切干の糖度が高くなる。 |

児湯芝:20 | ||

| 収量は苗20本で約12.8kg(0.6kg/株)。うち半分以上はワレやクズのよう。とにかく形が悪く、綺麗な芋が少ない印象。 | 安納芋よりやや黄色みが薄い感じだが、ほぼ同様に干し芋に出来た。さほど干し芋向きという感じはないかな・・・。 |  |

● | |

| べにはるか | 芋の外観が優れる品種と、食味が優れる品種を選抜したサツマイモで、食味やいもの外観などの特性が既存品種より「はるか」に優れることから、品種名を「べにはるか」と命名された。 濃赤紫色の外皮と黄色の肉。芋の形状は紡錘型で条溝の出現は小さい。貯蔵芋は、甘みと粘質が増し、とても美味しい。 |

児湯芝:10 | ||

| 大きめで型のそろったいい芋がとれたが、1株あたりすごく少ないものもあった。 苗約10本から18.8kg(1.8kg/株)。 |

安納芋とはまた違う食感で、きめ細かく少しホクホク感がある。焼き芋にするととても美味しい。 育て方のせいかどうか、繊維が目立つときもある。 干し芋にすると綺麗なうすい黄緑色。 毎年作ろうかと思っています。 |

|

● | |

| 宮崎紅 | 高系14号系統で、宮崎の独自ブランド。 赤紫つややかで鮮やかな赤色の表皮に、クリーム色で甘味が強くホクホクしている。 |

光延:10 ツル先採苗:20 |

||

| 購入苗10本、それが伸びてきたツル先を植えたものが約20本、計30本で収穫は23.8kg(0.8kg/苗)。 |

蒸かした直後はクリーム色だが、干すと緑色っぽい干し芋になる。 |

|

● | |

| コガネ人参 | 黄金色の外皮と白地に橙色を帯びた肉。芋の形状は尻づまりの紡錘型。収量はコガネセンガン並。カロテン含有品種には珍しく、煮焼きしてもほっこり粉質となる。ネコブセンチュウに弱いので激発畑では栽培しない。焼芋、ふかし芋等に。 | 自家栽培苗:10 | ||

| たまたま余っていたお芋を地面に埋めて、苗を作って植えてみた。 10本くらいの苗で、収穫は9.4kgだが、ほとんどが病気のクズ芋。 |

ジャガイモのクズイモ等を埋め込んだ跡地に植えたためか、病気が多く、悲惨だった。 |  |

● | |

ほしキラリとひめあやかは、ひとまず継続なし。

ホクホク系は、宮崎紅も悪くなかったけれど、ベニアズマにしようかな・・・。

============

2012年は、実はもう4種類予約してしまいました。

今年はジャガイモで多品種に挑戦する分、サツマイモは少なめです。

●今年からの継続

・安納芋 (予約済み)

・べにはるか (予約済み)

●新品種

・紅吉 (光延農園オリジナル品種とのこと。特性不明) (予約済み)

・天光 (光延農園オリジナル品種とのこと。特性不明) (予約済み)

・ベニアヅマ ?

「やっぱりベニアズマでしょう」と断言。

という訳で、私も今年はベニアズマをやってみようかと考えているところ。

============

■参考情報

日本いも類研究会

ジャガイモとサツマイモについて情報が沢山あります。

里芋の保存に毎年苦慮しています。

(1)土つき・塊のまま、あまり低温にならない湿ったところに保存

(2)皮を剥いて適宜カットして冷凍

(3)皮を剥いて適宜カットし、さっと茹でてから冷凍

(4)皮を剥いて適宜カットし、芯まですっかり加熱後のものを冷凍

(5)加熱後、ピュレ状にして冷凍

試したことがあるのは、(1)、(3)、(4)。

(1)土つきのものは、春までは何とか保存は出来ます。

でも、色々と面倒です。

家に持ち帰ると、持ち運びが重たい上に、大変な場所ふさぎ。

畑に大きな穴を掘って埋める、という手もありますが、それもかなりの労力です。

労働力ミニマムな方法としては、里芋が植わっていた場所に、土をこんもり盛り上げておく、という手も。運が良ければ春まで大丈夫です。

使うのも少々億劫です。土を掻き分けて親芋と小芋を切り離し、土を洗ったり皮を剥いたりする必要があります。

やはり春が近づくと、多少傷んでくるので、ぐちゃっとしたものに触る覚悟も必要です。

(3)表面だけさっと茹でて冷凍する方法は、楽子さんが普段からしていらっしゃる方法で、本来ならば成功するはずなのですが、私がやったらいまひとつでした。

さっと茹でるべきところを、茹ですぎてしまったのかなあ。

調理する際に、凍ったまま、即座に高温で調理しなければならなかったのだろうか。

(4)完全に加熱してからの冷凍は、予想してはいましたが、スが入ったようになり、こちらもいまひとつでした。

この2月、ふと思い立って(5)加熱後ピュレ状にしてから冷凍、を少量試してみました。

ジャガイモ入りのカレーは冷凍できませんが、ジャガイモピュレは冷凍できるので、きっと里芋も大丈夫なはず。

そして先日、グレーの物体が何だったか分からなくならないうちに、解凍実験。

電子レンジで解凍して、練り混ぜてみると、質感や味は冷凍前とほぼ同じです。

一応、冷凍出来ることは分かりました。

問題はこの里芋ペーストの使い道です。

「里芋おはぎ」というものがあります。

ごはんと一緒に皮を剥いてカットした里芋を炊き、炊けたらすりこぎで搗き混ぜると、もち米を使っていないのにもちもちのおはぎ(のごはん部分)が出来る、というものです。

里芋とあんこは相性がいいのよね。

よし、あんこ系でいってみよう!

家にあるものを色々入れて、心の赴くままに作っていったら、おはぎとはだいぶ遠いところに到達しました。

■■ココナツ風味ゴマ団子 (里芋ベースの皮)

■材料

〈皮〉

里芋をつぶしたもの(冷凍)

レンコン粉

ココナツファイン

白玉粉+水

粉砂糖 少々

ゴマ (友人の畑産。軽く炒ってみた)

〈あん〉

ライマビーンのこしあん

ココナツクリームパウダー

■作り方

(1)里芋ペーストを、電子レンジで解凍する。

かなり柔らかめでべたつくので、レンコン粉、ココナツファインを扱いやすくなるまで入れる。

(レンコン粉は、以前地元の産直で買った(結構高かった)ものの、長いことお蔵入りになっていたもの。レンコンを乾かして粉末にしたものだと思います。)

(2)白玉粉に水少々を加え、均一なペースト状にし、これを里芋ペーストとあわせて、よく練り混ぜる。

里芋ペーストの水分でいずれ混ざるだろうと白玉粉を顆粒のまま混ぜてしまうと、決して混ざったりはせず、ダマが残ります。

皮はラップにくるんで冷蔵庫に入れておく。

(3)餡は電子レンジで解凍し、少し水分を飛ばしておく。

ここに、ココナツクリームパウダーを粉のまま入れて混ぜる。

15グラム程度に分割する。

(今回は餡19グラム皮22グラムだったが、もう少し小さめの方がよさそう)

まん丸に丸めてラップを敷いたトレイにおき、冷凍庫でしばらくおいて固める。

というのは、これから皮で包む際、餡がある程度固くないとうまく包めないため。

(予めあんこ玉の冷凍をストックしておくという手もある)

(4)皮を分割する。今回は22gだったが、25グラムくらいでもいいかも。

皮を円盤状に伸ばし、少し凍って固まった餡をのせ、包み、まん丸に成形する。

これに、ゴマをまぶす。

里芋ベースなので表面は結構ベタつくため、ゴマはとてもくっつきやすい。

この状態で、2晩は冷蔵庫で保存可能。

ゴマをまぶしたあとに冷凍するのもよさそう。

(5)揚げ油を熱し、お団子を投入する。

油が熱すぎるとゴマが大変よくはぜるので、フタを準備しておく。

しばらくたつとゴマはもうはじけなくなる。

表面がこんがり揚がった段階でひきあげる。

(あまり揚げすぎると餡が沸騰して、爆発するらしいので、今回は揚げ温度を高め・時間を短めにし、油をおとしがてら、しばらくオーブンで加熱した)

配合は適当だったのですが、最後、ちゃんと計量して包んだので、大きさの揃った綺麗なお団子が出来ました。

表面のゴマの食感も、だいぶ違ってきます。

揚げたてはプチプチ・カリカリしているけれど、時間が経つとゴマが湿気てしまうのか、プチプチ感はなくなります。

揚げたては、やはり格別。

冷めたものは冷めたもので美味しいけれど、表面だけでもトースターでこんがり焼き直すとよさそう。

■感想

・ゴマ団子はなかなか美味しいので、里芋収穫直後に、このゴマ団子を作って冷凍しておくとよいかも。

しかし、そうそうしょっちゅう食べるものではないような・・・。

(しかも、構成要素の約半分はあんこな訳で、里芋消費にはあまり役立たない)

あんこ抜きの、里芋だけのボールだと、里芋も消費でき、甘さ控えめで沢山食べられるか・・?

・里芋ペーストのおかず系利用として、田楽も作ってみたのです。

解凍後、塩少々と片栗粉を練り混ぜて円盤状にし、片面に銀杏を埋め込む。両面をフライパンで焼いて焦げ目をつけ、さらにフキ味噌をを塗りつけてコンガリ焼く、というもの。

割と美味しいと思ったけれど、(手間がかかる割には)ダンナサマの評判は、それほど高くなかった・・・。

・おかずにうまく使えないと、ペースト状の里芋の使い道は、かなり限られるかも。

今度は皮を剥いてカットして、そのまま冷凍、というのを試してみようか。

ヨメナ、という野草があります。

名前は以前から知っていましたが、どうやら食べられるもののようです。

「何でこれが野菜として売られていないのか不思議なくらいである」

と、あるベジタリアンの方のブログで読み、俄然興味が湧いてきました。

そんなに美味しいなら私も食べてみなきゃ!

ネットで検索してみると、花の写真(都忘れのような可愛い花)ばっかり出てきて、葉っぱ(新芽)の様子がよく分かりません。

同定には不安が残りますが、ヨメナもヒメジョオンもハルジョオンもどれも食べられるみたいなので、まあいいや。

とりあえず、散歩へ!

まずは茹でたものを味見。

葉っぱが薄く、加熱するとヘタっとする春菊とは違い、毛羽のせいで肉厚に感じます。

ウコギとミントを足したような、もしくはシドケとフキノトウを足したような、つまり春菊にパンチを効かせたような、えもいわれぬ香り高い味わいです。

|

細かく刻んでごはんに混ぜて、ヨメナ飯。 (茶色いものはウドの味噌漬け) |

|

こちらは、ウコギごはんにヨメナのおひたしをトッピング。 山菜風味が倍増して、すごく美味です。 |

●ヨメナのおすすめ料理(全て茹でて水で晒した後に調理)

・おひたし

・細かく刻んでヨメナごはんやパスタ

・ニンニクとオリーブオイルでの炒め物

・ジェノベーゼソース(リンク先にレシピあります)にしてパスタ

・すき焼き (春菊よりパンチが効いていて美味しそう)

・胡麻よごし (表面のザラザラのおかげでよく衣が絡まっておいしそう)

・白和え (まったりしがちな白和えも、ヨメナの香りでメリハリが出そう)

ではでは、もう一度ヨメナを摘みに、一緒に春の道ばた摘み草に参りましょう。

食べられるもの、そうでない(分からない)もの、色々な草が生えています。

■参考情報

(1)はぐれベジ・貧乏派 ベジタリアンの方のお料理ブログ

迫力のある文体で、実験・実践精神に溢れ、写真やイラストも充実した大変面白いブログです。最近お友達から教えて頂き、すっかりはまって全部読みました。

発酵もの全般(パン、麹、テンペ等)の達人です。

・野菊の墓荒らし (ヨメナやヒメジョオンのレシピ)

(2)ギシギシとスイバの見分け方 (ブログ)

葉っぱの下端の形が、エッジのある矢尻状の方がスイバだそうです。

(3)畑に植えてあったノビルでのピクルス作り (当ブログ)

掃除が超大変で懲りました。

(4)http://stmtk.exblog.jp/7897378/ギシギシの採集と料理 (ブログ)

こちらではツノ状の新芽のところだけ摘んでいますが、他のブログを見ると若い葉っぱも食べられるようです。

(5)スイバの赤い葉っぱでジャム (ブログ)

葉っぱでジャムとは、なんとびっくり!ルバーブで出来るのだから確かにスイバでもいいのか?

(6)スイバとギシギシは、ブログを見ても間違えているものもあります。

ギシギシの地方名がスイバ(スカンポ)だったり、イタドリまでスカンポと呼ばれたりなど、色々とが混同があるようですが、新芽部分はどちらも食べられるようです。

味がどう違うかは、どちらも食べたことがないのでまだ分かりません。

(7)イタドリの料理法 (当ブログ)

土地によってはイタドリをスカンポと呼ぶそうです。

イタドリ、スイバ、ギシギシ、ルバーブ、どれもタデ科。

イタドリでジャムを作ることも可能だそうです(まだやったことはありませんが)