12/24は、昼過ぎからぎんなんを割っていました。

天気もよく、おでかけ日和なのに・・・。

でも今やらないと、ギンナンがしなびてしまう。

割り終わった頃にはとっぷり日が暮れていました。

おでかけ日和だったのにな・・・。

==========

今年の更新は(多分)ここまで。

明日から実家に移動します。

いろいろ作業する予定があるので、写真を撮り忘れないようにしたいと思います。

みなさんよいお年を。

12/24は、昼過ぎからぎんなんを割っていました。

天気もよく、おでかけ日和なのに・・・。

でも今やらないと、ギンナンがしなびてしまう。

割り終わった頃にはとっぷり日が暮れていました。

おでかけ日和だったのにな・・・。

==========

今年の更新は(多分)ここまで。

明日から実家に移動します。

いろいろ作業する予定があるので、写真を撮り忘れないようにしたいと思います。

みなさんよいお年を。

12月中旬には、忘れずに柚子を手に入れなくてはなりません。

巻き柿の芯にするため、ピールを作るのです。

タイミングよく実家に行った場合は、実家の柚子(花柚子)で作ることもありますが、今年は買ってきました。

■■柚子ピール

■材料

本柚子

果糖

レモン汁

水飴

■作り方

(1)柚子を洗い、皮だけに切り目を入れるようにしてタテ半割にする。

(2)房をそっと取り出し、房や皮に残ったスジは綺麗にする。

皮は水に漬けておく。

(3)お湯をたっぷり沸かし、柚子の皮を15秒ほどさっと湯通しし、ぬるま湯にとる。

お湯の流水でよくゆすぎ、冷水にしばらくつけておく。

(4)(この間、ピール作りには使わないけれど果肉の処理)

じょうのうの、中心よりの固いところをハサミでカットしそこは捨てる。種を取り出し、じょうのうはボウルにためておく。これをスティックミキサーでピュレ状にする。

これは、冷凍しておき、ジャムのとろみ・酸味付けやドレッシングなどに使います。

(5)面積の広い鍋に果糖、水、水飴を煮立て、濃いめのシロップを少量作る。

ここに柚子皮を水からあげ、黄色い側を下にしてなるべく綺麗に並べる。フタをしてしばらく煮る。

しばらく経つと、鍋底側の柚子皮から、びろーんと平らになるので、上下を変えたりして煮え具合が均一になるようにする。しばらく煮たらフタをあけて水分を飛ばす。柚子皮は煮えやすいものの、一応柔らかさをチェックしておく。

(7)翌日、シロップを別鍋にあける。シロップの味をみて、適宜砂糖やレモン汁を追加し、しばらく煮詰める。これを柚子皮の鍋に戻し、この鍋もフタをして少し火にかけて熱くする。

フタを外して水分を飛ばす。

(8)皮をシロップからあげて、網の上で2日ほど乾かす。

タッパーやビニール袋に入れて使うまで保存。

■参考情報

(1)柚子ピール2005

最初から棒状にカットしてから煮て、干していたため、くねくねした柚子ピールでした。

同じ時期に干し林檎も作っていたようです。

(2)柚子ピール2007

くねくねピールが巻きにくいと母に不評だったため、なるべくまっすぐのものを作るようにしてはいました。

でも、棒状だとちまちま網に並べる手間がかかりますし、やはり干すとゆがんでしまいます。

(3)柚子ピール2008

この年のピールは2007年に比べてえらく太いです。

ちまちま網に並べるのが面倒になったのかな?

(4)柚子ピール2009

この年からぺったんこの柚子ピールが作れるようになりました。

(5)柚子ピール2010

同じ時期にレモンピールと獅子柚子ママレードも作ったようです。

(干している様子の写真を見ると、その頃何をしていたか微かに思い出されて感慨深いです)

(6)柚子ピール2011

巻き柿にのっけている様子の写真など、沢山あります。

三連休、皆さんは如何お過ごしでしたか?

我が家は・・・。

まったくの平常営業で、華やいだことは何にもしませんでした。

ダンナサマは、土曜日は、ほぼずっと睡眠。

そして残り2日はタイヤ交換に出かけた他は、パソコンに向かってお仕事。

私は私で、こまごまとたまっていた作業を片付けて行きました。

「やればすぐ出来るけど、今はちょっとやだ」 と先延ばししていた作業も、溜まってしまうと時間がかかります。

ごはんも、あるものを食べる!という方針。

買い物にも行かず、特に御馳走を作ったりしませんでした。

冷蔵庫にも、「あとちょっとだけど今は食べたくない/使いたくない」という素材がこまごまあったのですが、気合いを入れてやっつけていきました。

おかげで、冷蔵庫や冷凍庫にはだいぶすき間が開いてきました。

すごく楽しかったか、と言われると微妙だけれど、達成感はあったかな。

●連休中にした作業

・ぎんなん割り いい加減しなびてしまうので、意を決して。

毎日コツコツやればいいのに、ずーっと延期していたためまとまった時間がかかりました。

・レープクーヘンの型紙作成

・レープクーヘンの生地作成・切り抜き・焼成

・フルーツケーキの材料準備・計量(これが結構大変で。ひふー)

・フルーツケーキの作成(計量と混ぜる作業は別の日にすると楽)

・刻んで少し煮てあった柚子ジャムの瓶詰め

・ものさし探し (本当は干し芋用に箱をいくつか作るつもりが、ものさしがみつからず、大捜索。結局箱作りはあきらめました)

・その他思い出せないようなこまごました雑用

●連休中料理したもの

・豚肉のみぞれ鍋 (おいしかったし大根もだいぶ片付きました)

・ジャガイモとバーニャカウダソースのグラタン・ドーフィノワ風(成功!)

・めかぶ汁 (干しめかぶにお湯を注ぐだけなので料理のうちに入らない)

・ソーセージ入り卵焼き

・水菜の炊いたん

・カレー

・おすしごはん(全部冷凍した)

・なめこおろし(miyakoさん、なめこありがとうございました!)

==================

レープクーヘン(スパイスクッキー)は、去年初めて作りました。

簡単な構造ではありますが、「お菓子の家」を作ったのです。

部材を実家に持って行き、姪っ子(とパパママ)に組み立て・飾り付けをやってもらったのです。

私自身は、デコレーションには全然興味がなかったのだけれど、できあがったものをみるとなんだか華やかで楽しいです。

今年は姪っ子も1年成長して自分でいろいろできるようになっているかもしれないし、また作ってみることにしました。

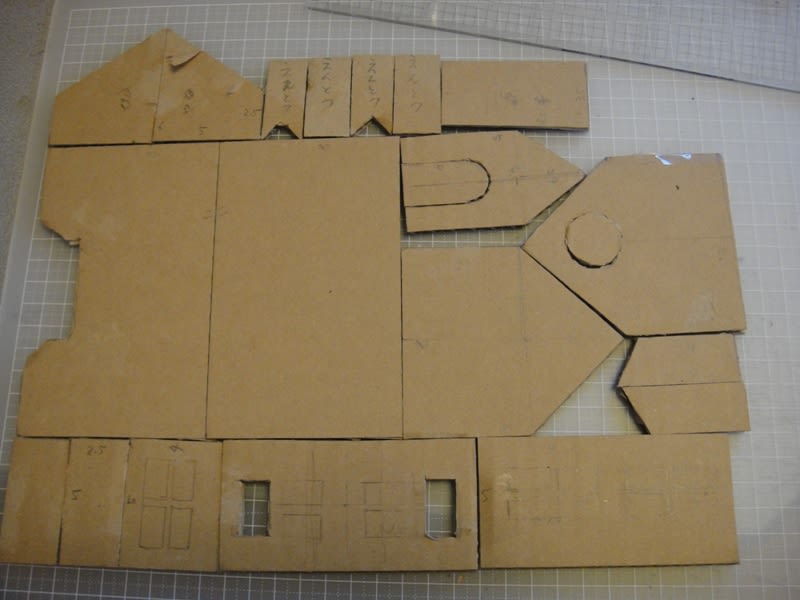

|

去年の型紙もとってはありましたが、今年は少しグレードアップ。 |

|

パーツが多くてパズルみたいなので、紛らわしい分は包んでおきました。 |

毎年作るならば、建築史をたどれるようにしたら面白いかも?とも思いましたが、

竪穴式住居くらいまでならともかく、バロック様式とかゴシック様式、ロココ風なんて、無理。

(というか、お城ではなくて小さなおうちレベルで、建築様式なんてあるんだろうか?)

何か面白い発展方法はないかな・・・。

スパイスクッキーのレシピは去年とほぼ同じ。

油脂が全然入らないのですが、しみじみしたおいしさです。

とても固いので、少しはほぐれやすくなりかな?とアーモンド粉を混ぜてみましたが、焼き上がりはやっぱり固いです。

ダンナサマに、噛み割る衝撃で視界がブレるほどの固さ、と言われました。ほほほ。

■■レープクーヘン/スパイスクッキー

■材料

小麦粉 500g

ローストアーモンドの粉 小麦粉だけだとあまりにガッチリ固いので、150cc分くらい適当に入れてみた

スパイス 大さじ1くらい

(今年は自分で調合。シナモン、クローブ、ナツメグ、カルダモン)

砂糖 85g

ジンジャーシュガー 大さじ1くらい

蜂蜜 250g

牛乳 125cc

重曹 大さじ1/2

生クリーム又は牛乳 50cc (上に塗る用)・・・今回は使用せず

■作り方

(1)牛乳と砂糖と蜂蜜を軽くあたため、砂糖を溶かす。

(2)粉類とまぜてひとつにまとめ、ラップにくるんでやすませる。

(3)打ち粉をした台の上で生地を薄くのばし型で抜く。

とてもべとつく生地なので、打ち粉はこまめにふる。

余分な粉を刷毛ではらい、表面に生クリームを塗るとよいのですが、忘れました

(4)適当な型で型抜き、もしくはスクエア型等にカットする。

(5)180度のオーブンで10分、天板の向きを変えて更に3~4分、様子を見ながら焼く。

色々なサイズの大きさがある場合は、大きいパーツと小さいパーツを分ける。

小さいパーツは焦げやすいので注意。

また生地は割と膨らむので、間隔は適度にあける。

(6)焼き上がり直後は変形しやすいため、天板の上で平らな状態を保ちつつ冷ます。

●ポイント

(※)表面に牛乳を塗るのは、打ち粉が白く焼き上がるのを防ぐため。忘れてもなんとかなる。

(※)大きなパーツは中央がふくれてしまうので要注意

(※)表面を筋状もしくは瓦の模様などに軽く型押しすると、ふくれて変形するのを軽減できる。

(※) 大きなパーツは四隅が持ち上がりがちなので、焼き上がってまだ柔らかいうちに、四隅を指か何かで押さえるといいかもしれない。

10月初旬、長野方面に行った際にマルメロを買ってきました。

ジャムやコトニャータ(パート・ド・フリュイ。フルーツ製の羊羹みたいなもの)を作ることが多かったのですが、今回は、お料理(おかず)にしてみます。

イラン料理の本に、「鶏肉とマルメロの煮込み」というものがあり、何だか美味しそうで気になっていたのです。

|

『Food of Life (new edition)』。 |

|

作りたいのはこちら。 |

では作り方を。

(本の作り方に、今回作ってみて思ったことを付け加えて書いてあります。)

今回は、ほぼレシピ通りの量で作りました。(お肉は少なめ)

■■マルメロとお肉の蒸し煮Quince Khoresh

■材料

バター又は澄ましバター 大さじ6

タマネギ 大2個 皮を剥いて薄切り

煮込み用肉(ラム、仔牛、牛肉)又は骨・皮なしの鶏モモ肉 450グラム (骨付き鶏モモの場合は900g)5cm角程度に切る

(今回は鶏チューリップ肉?(骨付き)450gを使いましたが、骨付きだと確かにこれの2倍あってもよかった)

塩 小さじ1

挽きたて黒コショウ 小さじ1/2

ターメリック 小さじ1/2

シナモン 小さじ1/4

マルメロ 中3個(約900g) (※)肉のつけあわせとしてふさわしい量を考える。少なくてもなんとかなるが、多すぎると余ります

グレープモラセス又はブラウンシュガー 125cc

ワインビネガー 60cc (※)りんご酢を使いました

ライム果汁 60cc (※)瓶入りレモン果汁を使いました

サフラン 小さじ1/2を 大さじ2のローズウォーターに溶かす

ひきわりエンドウ豆(イエロースプリットピー) 1/3 (※)ハトムギを使用。ハトムギの場合は予め浸水し8割方茹でておくとよい。

■作り方

(1)厚手鍋に油大さじ3を入れ、肉、タマネギを炒める。肉の表面が色づいてきたら塩、コショウ、ターメリック、シナモンを入れ更に1分ほど炒める。

(2)水を750cc(鶏肉の場合は600cc)加え、フタをして弱火で、時々かきまぜながら煮込む。

煮込み用肉の場合は1時間15分。鶏肉の場合は30分。

(※)最終的にはあまり水分のない仕上がりになるので、水は最初やや少なめで後から足す方がよさそうです。

(3)その間、マルメロの準備をする。

マルメロをよく洗う。

皮つきのまま、くし形もしくはサイの目に切り、芯は取り除く。

(4)大さじ3のバターをフライパンに入れ、中火にかける。

マルメロを投入し、時々ゆすりながら、15~20分、表面全体がこんがり色づくまでソテーする。これを肉の鍋に加える。

(※)マルメロを油で炒めるというのは初めてで、どうなることかと思いましたが、炒めていくうちにこんがり色づき、またサイズも一回り小さくなります。

今回はブロック状に切ったので、全ての面に焦げ目がつくように、時々なべをゆすってマルメロの向きを変えてみました。

(5)ブラウンシュガー、ライム果汁、酢、サフラン入りローズウォーター、豆を加え、30~45分、フタをして弱火で煮る。

(加熱時間は豆の煮え具合による)

(※)何しろ食べたことがないので味付けは迷いました。

お砂糖はだいぶ少なめにし、次にレモン汁を投入。もし酸味が足りず、レモンを足しては苦くなりすぎそううならば酢を入れる、という手順がよいようです。酢の味はきついため、レモン汁メインの方がよさそう。

マルメロの味にもよりますが、もし酸っぱすぎると感じたら砂糖を増やすとよいと思います。

(最終的に、以前作ったタンカンのビネガー漬けのあの酸味・甘みのバランスをイメージするとよさそう)

(6)味見をし、キャセロールに移してフタをして、食卓に出すまであたたかいオーブンで保温しておく。

(7)熱いうちに、サフランライスと一緒に供する。

何しろ食べたことのない料理なので、味付けの際すごく迷いましたが、なんとか出来上がり。

久々にレシピと首っ引きで料理したわ・・・・・・。

|

本とはチト違いますが、色合いは予想以上に似て出来上がったのでびっくり。 |

ハトムギは、ぷちぷちして食感に変化を与えてくれます。(実は今回煮えたり無かったのだけれど・・)

皮むきエンドウ豆だともうちょっとほっくりするのかな?

でもハトムギでも問題なさそうです。

マルメロ部分は、基本的にはお肉に添えるソースという位置づけ。

野菜や芋ではないので、マルメロばっかり沢山食べるという訳にはいきません(甘酸っぱいのでごはん代わりにモリモリとはいかない)。

写真で見るとおり、今回はお肉の比率が少なすぎました。

なのでマルメロの部分のみ冷凍しておいて、ソテーした鶏肉に添えたりして食べています。

■参考情報

(1)ギリシャ料理の 豚肉とマルメロの煮込み (salahiさんのブログ)

こちらはトマト入りです。

お肉とマルメロを合わせるというのはイランと一緒。共通の食文化なのかもしれません。

(2)ポメマルさんのマルメロ記事 お料理系 パート・ド・フリュイ (ほかにもあります)

(3)楽子さんのマルメロ記事 その1 その2 (ほかにもあります)

先日、珍しいバウムを頂きました(Sさまありがとうございました!)。

本場ドイツ、シュベルマー Schwermer のバウムクーヘンです。

しょっちゅう食べる訳ではありませんが、バウムクーヘン研究中なので、感激です。

Schwermerは、1894年創業の老舗お菓子屋さん(コンフィズリー)です。

はじめは東プロイセンのケーニヒスベルク(現在はロシア領のカリーニングラード)でカフェ・シュベルマーとして開業し、第2次大戦後はドイツの、Bad Wörishofen バート・ヴェリスホーフェンという場所に移転したとか。

昔からマジパンやチョコレートで大変有名なお店のようです。

|

小ぶりですが、ずっしりしています。 |

|

原材料は、多い方から |

切ってみると、表面のホワイトチョコが結構シッカリ厚めです。

そーっとナイフを入れて、綺麗に切るようにしてみました。

パクっと食べてみると、ホワイトチョコのパリッと折れる感じがまず印象的。

中のケーキ部分は、みっしりとして比較的乾いており、コシのある味わい。

日本のものは「ふんわり」や「しっとり」を追求している場合が多いですが、こちらはまた別系統の味わいです。

もぐもぐ食べているうちにケーキのほろっとしたところにホワイトチョコのリッチなクリーミーさがからまって、丁度いい甘やかな風味になってきます。

なるほど、さすが本場、という印象の、とっても美味しいバウムクーヘンでした。

カットしたところの写真を撮る間もなく、後をひく味わいなのでつい食べ終わってしまいました・・・。

美味しかった☆

■参考情報

シュベルマーのバウムクーヘンのページ(ドイツ語ですが動画あり)

今年は畑で穫れた唐辛子(ハラペーニョ、セラーノ、チェリーペッパー)の加工をがんばりました。

昨年は、畑や冷蔵庫でいくらか腐らせてしまったりもしましたが、今年はほぼ完全に使い切りましたよ!

(そして私も燃え尽きた・・・!)

最後に作ったのがこちらです。

|

チェリーペッパーの柚子胡椒。 |

11月中旬頃、霜がおりる前にと、残りの唐辛子を全部収穫してしまいました。

チェリーペッパーは、赤いのと、緑のままのがありますが、赤くなるまでは待てません。

セラーノ唐辛子は、パプリカと混ぜて塩胡麻油和えにしました。

激辛チェリーペッパーは、どうしたものか・・・。

何を作るかひらめかず、だいぶ長いことビニールに入れて冷蔵庫で待機。

いい加減、腐ってしまう前に、とりあえず塩でも混ぜてピュレにしておこう。

種をとって、赤と緑のチェリーペッパーをボウルに入れ、一緒にスティックミキサーで粉砕!

うああぁぁ。

赤と緑で綺麗なクリスマスカラーだった容器の中が、コキタナイ茶色に!

あああっ。そうか!

赤と緑を混ぜると茶色になるんだった! (ルバーブもそう。茎の赤いところと緑のところを混ぜるとひどい色に)

(動揺して写真なし)

とても唐辛子製品には見えない変な茶色・・・。

何とかせねば・・。

むーん。

そうだ!冷蔵庫に黄色くなった柚子(もとは緑だった)がある。

黄色を混ぜれば、少しはましになるはず!

柚子の表面をナイフで剥き、また粉砕。

茶色+黄色= 黄土色

うむ。まあまあ、許容範囲かな。

かっこよく言えば芥子色? (唐辛子なのに芥子色とはこれ如何に)

食べてみると、辛味のパンチが効いて、柚子皮の香りとほろ苦さもあって、味はなかなかうまく出来たように思います。

===================

■唐辛子大量消費大作戦2012

2012年は唐辛子消費、すごく頑張りました。

2011年は最後、冷蔵庫の中や畑で少しダメにしてしまったけれど、この年は完全に使い切った!燃え尽きた!!!

(1)ハラペーニョのピクルス (保存食)

激辛が苦手なので種を取って漬け込み。

サラダなどに使えそうですが、収穫シーズン中(初夏~晩秋)は生を使うし、冬はあまりサラダを食べないし、使いこなし方を模索中。

(2)スクッグ (保存食)

中近東風の青唐辛子ペースト。香菜、スパイス、ニンニク入り。

大好き。おでんにもつけたりします。

ハラペーニョで作ると辛味が足りず間の抜けた味になるため、セラーノの方がいいです。

(3)柚子胡椒 (保存食)

柚子皮はナイフで剥いて刻んだ方がいい香りのようです。

この時はゼスターグレーターでおろしていたけれど、来年はナイフで剥きます。

(4)青唐辛子マヨネーズ (すぐ食べる)

種をとったハラペーニョ/セラーノとマヨネーズをスティックミキサーで粉砕するだけ。

ややゆるい仕上がりになりますが、辛さが抑えられて美味しいです。

(5)青唐辛子ディップ (すぐ食べる)

種をとって刻んだハラペーニョ/セラーノと豆腐のディップ。

豆腐でコーティングされるせいか、辛さマイルドです。

(6)ハラペーニョ入りコーンブレッド (すぐ食べる)

どんな味か想像つかずに作ってみました。

うっすら甘塩っぱいコーンブレッドに、ハラペーニョの軽い辛味が加わり、予想していたよりずっと美味しかったです。

(7)ハラペーニョのクリームチーズ詰め・ピラフ詰め (すぐ食べる)

丸ごと、中味をくり抜いて詰めてみました。

胎座が取り除ききれないため、かなり辛くなります。

やるなら収穫シーズンはじめの頃のものがいいかも。

(8)青唐辛子入りサルサソース (保存食)

トマトなどと煮込んでサルサソースに。

(9)三升漬け (保存食)

セラーノで作ってみました。

(10)青唐辛子の塩胡麻油漬け (保存食)

種をとり包丁で微塵切りにして、適量の塩と胡麻油で和えるというもの。

今シーズン一番のヒットかもしれない(自分比)。

ほどよくカリカリとした食感があり、何につけても美味しいです。

緑パプリカを適量混ぜて辛さを調節したところがよかった(辛すぎるのは苦手なため)。

三升漬けやピクルスにせず、こちらをもっと沢山作ればよかったけれど、シーズン最後の方にようやく発見したレシピで、時既に遅し。

(11)ハリッサ (保存食)

赤唐辛子(チェリーペッパー、中辛なんばん)で作りました。

キャラウェイの風味が印象的な赤いソース。

(12)チェリーペッパーの柚子胡椒 (保存食) この記事

最後に収穫したチェリーペッパー(赤と緑)で作りました。

赤と緑を混ぜたら茶色のペーストが出来て愕然としましたが、黄色の柚子皮を混ぜたら少しはましな色に。

もう柿の季節は終わりかもしれませんが・・・。

甘柿が沢山あって、食べきれないときは、干すのもお勧めです。

いわゆる「干し柿」のほうにまるごと干すのではなく、スライス干しにします(4~8つ割とかでもよい)。

干すのは、カリカリの状態でもよいですし、柔らかくなったものでも大丈夫です。

スライスしてあるので、乾きやすいため、カビの心配はほとんどありません。

カリカリの柿を干すと、比較的白っぽく、しにょーっとしつつザクザクした歯応えのある、ビーフジャーキーのようなものになります。

柔らかくなったものを干すと、透明なオレンジ色の、むに~っとしたものになります。

もとが甘柿なので、どんな段階でもつまみ食い可。

そしてしっかり干せば、とてもコンパクトになり、日保ちもします。

ちょっと小腹が空いたときに、簡単に、1、2枚つまめるのが便利です。

渋柿でもスライス干し柿は作れますが、その場合は半生だと渋が抜け切れていない場合があるので、よく干した方がいいです。

gooブログから、「あなたの1年前の記事は」というメールが送られてきます。

比較的最近始まったサービスのようです。

あまり過去のことは振り返りたくないので、メールが来ても開かなかったりすることも。

先日ふと開いたら、1年前は「干し芋制作開始」ですって。

おっとっと。

干し芋作りは年が明けてからにしようかな、と思っていたけれど、去年は年内から作り始めていたのか。

今年はサツマイモが大豊作で、だいぶ人におしつけたりして片づけたけれど、それでも去年より在庫は多いはず。

ということは、今年もそろそろ作業開始しないと。

一回あたりの作業量自体は大したことはありませんが、量が多いし、コツコツ作っていかないといけません。

|

今年の新趣向。 |

|

油を塗って低温で焼くと、ぺろりん、と簡単に皮が剥けます。 |

|

このくらいのサイズより大きいものは、スジを取り除くため皮部分を厚く剥きたいので、蒸かします。 ミニサイズはかわいい丸干し芋になるので好きです。 |

|

これも小さめでいいサイズ。 |

|

皮を剥くときは、スジっぽいものがある層まで厚く剥きます。 |

■参考情報

(1)干し芋2011年度

吟・干し芋の作り方もこちらに。

(2)干し芋2010年度

●どこまで厚く剥くか

分厚く剥くやり方について、写真入りで解説してあります。

●干し芋の副産物

厚く取り除いた部分は、結構な量になります。

これを捨ててしまうのは勿体ないため、裏漉ししてサツマイモペーストにし、スイートポテトを作ったりします。

(3)干し芋2009年度

●剥き方の試行錯誤

この年から自分で育てたサツマイモで干し芋を作り始めました。

自家製お芋はややスジっぽい傾向があり、厚く剥くとよさそうだ、と思いつきました。

●カラフルなお芋

初めてのMy菜園なので気合いを入れて、色とりどりのサツマイモを育て、カラフルな干し芋を作りました。

ポメマルさんにも生のお芋を差し上げたら干し芋を作ってみて下さいました。記事はこちら。

(4)干し芋2008年度

この頃は畑をやっていなかったため、サツマイモは買っていました。

安納芋の小粒芋10キロ買いましたが、干すとザル一枚におさまります。

(5)干し芋2006年度

作り方について詳しく書いてあります。

大分前にも記事にしましたが、干し柿の保存方法をご紹介します。

この方法で冷凍すると、柿に霜がつかず、1年くらいは大丈夫です。

冷凍庫に入れた直後や、保存期間中の温度差で、干し柿からは水蒸気が出ます。

これが袋内面に結露し、凍ると霜になります。

ジップ袋にそのまま干し柿を入れると、干し柿が霜まみれになってしまいます。

でも袋をこの構造にしておくと、水蒸気はオーブンペーパーを通過してペーパータオルに到達し、そこでキャッチされてしまいます。

霜は柿ではなくペーパータオル側にびっしりつくため、干し柿には霜はつきません。

(丁寧にするならば、干し柿を一個ずつオーブンペーパーに包んでもいいと思いますが、まとめて入れちゃう方が簡単なのでこうしています)

冷凍期間中も徐々に乾燥するため、冷凍庫に入れたときは粉がない干し柿が、粉の吹いた干し柿になっていることもあります。

(全ての干し柿がそうなる訳ではないみたいだけれど)

この冷凍方法は、干し芋、ブルーベリー、茹でてほぐしたトウモロコシ、茹でたグリーンピースなどにも使えます。

よかったらお試し下さい。

■参考情報

干し柿の保存について (2008年に記事にしたもの)

今年はニンニクが豊作でした。

収穫後、茎に切り目を入れる、という方法をとったため乾燥もうまくいき、そのせいか芽が比較的出にくかったように思います。

三つ編みにしたので可愛くてずっと飾っておきたい気もしますが、そろそろ、芽がふくらんできたので、何とかしないといけません。

一部はバラして、皮つきの粒のまま沢山冷凍しましたが、まだあります。

干し野菜の本で、スライスニンニクを干す、というものを見かけたのでやってみます。

これを油で揚げると、カリカリのニンニクチップになるようです。

■■ニンニクの保存アイデア

(1)玉をほぐして、皮付きのまま/皮を剥いて冷凍

冷凍庫から出して数分おけばスライスも出来ます。

(2)バーニャカウダソース

今年はアンチョビがなくて作りませんでした。

(3)皮を剥いて粒ごと醤油漬け

むしろ韓国風のタレの方がよく使うので、最近はそちらに。

(4)韓国風ニラ/葱ダレ

摺り下ろしニンニク、ニラ(又は葱)、醤油、赤唐辛子粉、胡麻油を混ぜたもの。何につけても美味しいです。

(5)ピクルス

イラン食材店で、極小玉ニンニクの丸ごとピクルスを見付けました。

可愛い☆

でもどんな味かは不明。

一度作ってみたいものです。

(6)皮を剥いて焼酎に漬けると、生の時と同じように使えて、しかも長く保存出来るそうです。

焼酎は、炒め物や肉の煮込み料理などに使うのだそう。

まだやったことありません。

(7)カリカリニンニクチップ

今回初挑戦。どう使うかが問題だ・・。

(8)刻んで、もしくはガーリックプレスで潰してオイルに漬けて冷蔵

例年はガーリックプレスで潰していましたが、今年は微塵切りでやってみました。

パスタや炒め物などなど、色々と手早く使えます。

(9)すりおろして冷蔵

インド料理には摺り下ろしニンニクをよく使うようです。

冷蔵保存すればかなり日保ちするようですが、そう毎日カレーという訳でもないしなあ・・。