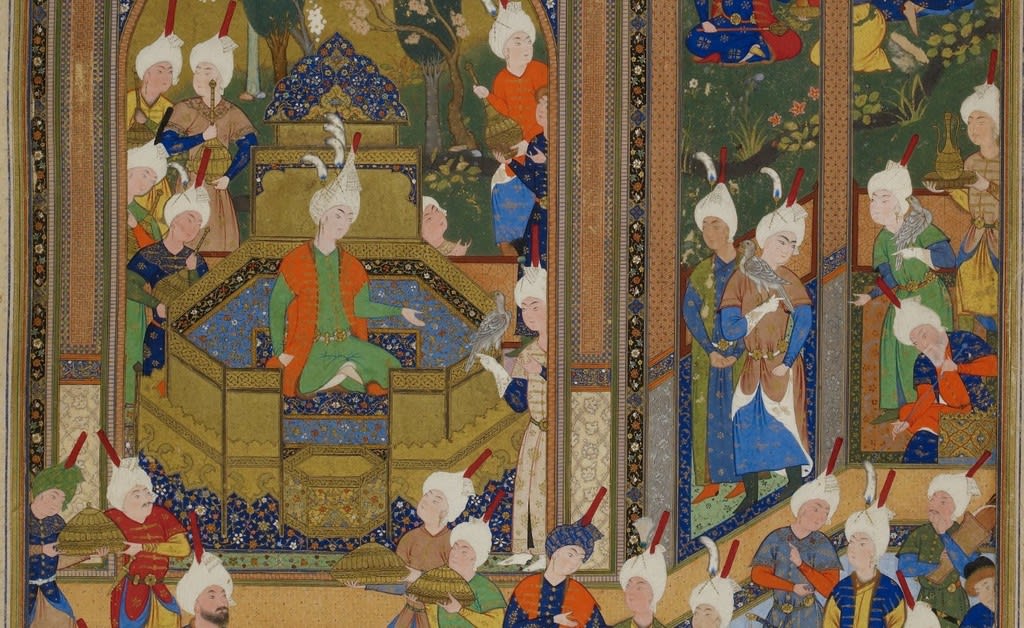

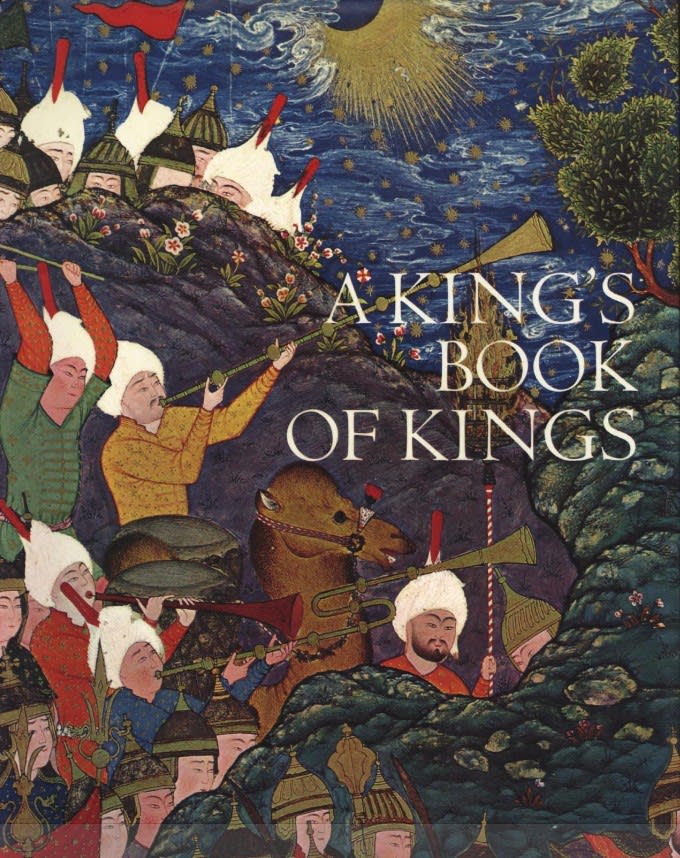

『A King's Book of Kings: The Shah-nameh of Shah Tahmasp』(Stuart Cary Welch, Metroporitan Museum of Art, New York)

この本を是非読みたいと思って和訳してみています。

その1の続き。

翻訳ソフトにほぼ頼り切りなので、訳が不自然なところもあるでしょうし、ですます調と、だである調が統一しきれていない部分もあるかもしれません。固有名詞の表記ゆれなども。

私が書き込んだメモ的なものは、[]でかこってあります。

============

王の書:シャー・タフマスプのシャーナーメ

============

序 p15 (その1)

本の制作 p18 (その1)

伝統的なイランにおける芸術家 p22 (その2)(その3)

イラン絵画の技法 p28 (その3)

二つの伝統:ヘラトとタブリーズの絵画 p33 (その4)

シャー・イスマイルとシャー・タフマスプの治世の絵画 p42 (その5)~(その11)

●伝統的なイランにおける芸術家(p22)

偉大な支配者の芸術家は、詩人、音楽家、哲学者、その他の知識人とともに、パトロンの権力と栄光を強調する重要な宮廷付属機関であった。芸術家たちは、さまざまなところから集められた。サファヴィー朝を築いたシャー・イスマイルのように、王朝が始まった当初、アトリエは政治的な征服の過程で集められた芸術家や職人たちで構成されていたと思われる。しかし、通常、王子は王国とともに画家も受け継ぐ。また、芸術的な才能や訓練は家系に受け継がれることが多いため、画風が自己増殖することもよくあった。ホートンの写本には、少なくとも2人の息子が父親のそばで働いていた。ミルザ・アリは父親のスルタン・ムハンマドと、ミル・サイード・アリはミール・ムサヴヴィールと一緒に。また、支配者が好意的なパトロンから芸術家を贈られることもありましたし、ライバルやあまり重要でない工房から、あるいはイランの主要な画廊のほとんどに存在した芸術家ギルドから採用された者もいた。ギルドへの入会は、基準を満たした画家であれば誰でも可能であり、中には相続によって事実上自動的に会員となった画家もいたようだ。

ギルド、王室工房、市場などの関係は緩やかであったと思われる。批評家・画家・書家であるダスト・ムハマンドは、シャー・タフマースプの工房に所属しながらも、先に述べたバフラム・ミルザのアルバムに依頼と思われる形で雇われた。また、スルタン・ムハンマドの娘の息子であるザイン・アル・アビディンは、イスカンダル・ムンシによれば、王子、貴族、大家の後援を受けながら、「弟子がアトリエの仕事を続けていた」そうだ。ムンシによれば、これは王室図書館が閉鎖された時期であるが、通常、芸術家は王室の常勤と商業活動の中間に位置していたと思われる。

ここで、レニングラード[サンクトペテルブルク]のアジア民族研究所[現在の、ロシア科学アカデミーRASのオリエンタル写本研究所IOMと思われる。ちなみにIOMサイトで写本閲覧はできなさそう]に所蔵されている1524年制作の「シャーナーメ」が参考になる。スタイル的には、ホートンの本の画家の何人かがこの本も手がけていることがわかるが、この本は小さく、図版も少なく、外観もはるかに豊かではないので、おそらく王室の依頼ではなかったと思われる。レニングラード写本は、スルタン・ムハンマドによってデザインされ描かれた絵のように、最高の品質を誇っており、これはイランの書籍絵画の大部分には当てはまらないことである。これは、世界の多くの絵画がそうであるように、芸術というよりむしろ商品と考えなければならない。

ギルドや商業工房の職人たちが、貴族や商人、宗教団体の会員に売るために作った、無味乾燥な絵入り写本は、イラン絵画の分野全体に、悪名とは言わないまでも、少なくとも退屈な印象を与えている。技術や仕上げはそこそこだが、これらの絵画は原則として宮廷美術から借用した形式に依存しており、新鮮な発想はほとんど見出せない。

しかし、商業工房はパトロンと芸術家の双方に貴重なサービスを提供した。大公家は才能ある芸術家を雇うだけでなく、寵愛を失った芸術家たちを放出したに違いない。王室職員が過重労働に陥った場合、王子は商業工房に仕事を依頼した。王室図書館への蔵書供給、賓客への献本、あるいは遠方の友人やライバルへの送付のためであった。商業工房の芸術家たちは、宮廷の芸術家たちと同様に、王室の誕生日や割礼、特別な祝日などの機会に、自分たちの芸術作品を宮廷に披露することが期待されていた。その際、金銭や礼服などの供物が提供された。バザールは王室芸術家にとって副収入源となり、王族のために働くよりも安心して働ける場所でもあった。王侯の庇護は、政治的な幸運と、継続的な熱意や気まぐれな「好み」などの変数に左右される。王侯が芸術家を支援する余裕がないとき、あるいは何らかの理由で支援することを拒んだとき、商業工房が雇用の受け皿となる可能性が高かった。また、地元に仕事がない場合、キャラバン隊や旅人たちとの頻繁な交流で広がった商人のネットワークは、芸術家がどこで仕事を見つけられるかの情報の宝庫であったに違いない。オスマン帝国やウズベク帝国、ムガル帝国などインドのスルタンが支援しているという情報は、そうしたルートを通じて広まったに違いない。キャラバンがイランの写本をインドの片隅に運ぶように、芸術的なアイデアを広める役割も担っていた。

このような写本の画家は、親方、職人、そして徒弟や助手に分けられる。親方は、スルタン・ムハンマドを筆頭とした名人であり、さまざまな社会的背景を持つ人々から集められていた。上層部では、多くの大王(シャー、カン、スルタンなど)が、少なからず才能あるアマチュアであり、中にはプロと同じような厳しい訓練を受けた者もいた。

このプロフェッショナルについてだが、イスラームでは最も卑しい身分の人でも高い地位に就くことが可能であったことを忘れてはならない。例えば、ファールス地方の片隅に住む、才能に恵まれ、勤勉で幸運な村の若者が、地元の職人の見習いからシラーズの商業工房へ、そこから知事の図書館へ、そして最後は国王のアトリエで高名になる可能性があるのだ。実際、オスマン帝国の文献には、奴隷出身の親方芸術家が登場する。

宮廷で活躍するには、才能だけでなく、機知や魅力も必要であったろう。ティムール朝の詩人ミール・アリ・シール・ナヴァイは、ダービシュ・ムハンマドという芸術家が王子の「乳兄弟」(乳母の共有者)であったと伝えている。ホートン写本の主要な芸術家の一人であるアカ・ミラクは、同時代の記述によれば、国王の「恩恵に浴する仲間」であったという。

芸術家たちの給料は実にさまざまであったろう。アカ・ミラクのような巨匠や廷臣、あるいはビハザドやスルタン・ムハンマドのような国際的に有名な芸術家は、おそらく同僚よりもはるかに多くの給料をもらっていたことだろう。アカ・ミラクは素材にこだわる匠であり、工房で使用するすべての商品の買い付けを担当するガラク・ヤラクという、間違いなく儲かるポストを与えられていた。ビハザドやスルタン・ムハンマドは宮廷の首席画家の地位にあり、それなりの報酬を得ていたのだろう。オスマン帝国の歴史家アリによれば、スレイマン大帝の時代、シャー・クリ・ナッカーシュはイランからオスマン帝国の宮廷に到着すると、100アクチェという非常に高額な謝礼を与えられたという。また、王宮付属の絵画工房の責任者にも任命された。あまり高名でない芸術家たちの経済的な状況は、おそらくオスマン帝国の別の文書によって示唆されており、これはサファヴィー朝の慣習も反映していると考えるのが妥当であろう。この文書によると、画家の中で最も高給取りの主人の日当は24アクチェ、平均は10アクチェ程度で、最も低い見習い(おそらく子供)は2アクチェ半であったという。このような日々の報酬は、時折のボーナスによって増やされた。オスマン帝国の文書には、一日に20アクチェを稼ぐ男がパトロンを喜ばせ、2000アクチェという大金を与えられたと記されている。王子の気分次第では、もっと高額の報酬も可能であったろう。

マスター・アーティストは、絵師や 色彩師、照明師とは対照的に、計画者や アウトライナーとして分類され、見習いや助手と区別される こともあった。しかし、初期の記録では、このような明確な用語は一貫して使われていない。このような写本では、細密画の多くが主要な画家によって描かれたことが明らかである。また、より劣ったマスターや 助手が完全に一人で描いたり、ある程度上のマスターの助けを借りながら描いたりすることもあった。師匠が下絵を描き、その拡大や完成を助手たちに任せることもあった。師匠は、人物や建築物の配置を書き留めただけのものから、彩色だけで完成するような精巧な下絵まで、さまざまな形で参加した。助手が仕事を終えると、師匠が再びやってきて、数本の線を描き足したり、あるいは1、2点の図をまるごと描き足したりすることもあった。

また、絨毯や王座、テントなどの唐草模様の装飾は、専門家が担当することもあった。ムガル帝国時代のインド、特にアクバル帝国の時代(1557-1605)には、事務員が余白に、絵を担当した師匠(アウトライナー)と助手(カラーラー)の名前を書き込むことがよくあった。イランの写本にはこの種の記述はおそらくないが、絵画を詳しく調べると、同じような分業がしばしば行われたことが分かる。サファヴィー朝王室御用達の画家は、ムガル派絵画の確立に重要な役割を果たしたので、これはまさに予想されたことである。

ある細密画が完全に一人の画家によるものかどうかは、サファヴィー朝時代のパトロンや画家自身よりも、私たちの関心事であろう。イランの王室工房では(ヨーロッパの工房と同様に)個々の画家が存在感を示していたが、絵の隅々まで誰の手で描かれているかということよりも、その画家の水準が保たれているかどうかが重要であった。時には、非常に優れた画家によってデザインされ、大部分が描かれた細密画が、遠くの山の岩山や兵士の大隊など、慎重に管理され、ほとんど奇跡的に目立たないように弟子たちによって描かれているのを目にすることがある。例えば、ザハクの死(117ページ/Folio37v)はほとんどすべてスルタン・ムハンマドが担当しているが、絵の中の重要でない顔の多くは、優秀な若い画家ミル・サイード・アリの作品であるように思われる。

一般に、より独創的で魅力的な細密画は、主要な画家がほとんど手を借りずに制作したものである。想像力に欠け、魅力に欠ける絵は、建築家の手を借りずに大工が建てた家のようなもので、大抵の場合、それほど偉大でない師匠か助手が手がけている。もちろん、例外もある。巨匠は時に油断してしくじったり、調子が悪かったりしたが、格下の者たちが時折、高いインスピレーションを得る瞬間があった。例えば、「サムがアルブルズ山にやってくる」(125ページ/Folio63v)は、デザインと色彩の傑作であり、スルタン・ムハンマドが計画したのかもしれないが、画家Dがその目に見える一筆一筆に責任を負っているのである。

じつは技術的な慣習や視覚的な資源によって、劣った芸術家でも優れた芸術家とある程度のレベルで競争することができた。イランの芸術は、自然よりも芸術を糧とすることが多く、助手や見習いは、単独で仕事をするよう求められた場合、芸術からインスピレーションを得ることが多かったようである。このような画家たちは、工房やパトロンの図書館にある絵や絵の一部を利用し、学んだレパートリーに基づいてデザインを行うのが一般的であった。

ほとんどのアトリエには、トレース、ステンシル、パウンス、デッサン、雑多なスクラップなど、「企業秘密」が蓄積されており、その中には、中国、インド、ヨーロッパなど異国からのモチーフや、その地方の伝統の初期段階から派生したモチーフも含まれていたかもしれない。

創意工夫に乏しい画家や、少し怠け者の画家が龍の絵を描こうと思えば、おそらく手近な龍を見つけてきては真似ただろう。絵や図に描かれた龍であれば、透明なガゼルの皮の上になぞり、その輪郭に沿って刺して穴をあけた(つまりパウンスを作る)。(絵や図案の場合は、原画の下に紙を敷いて刺すこともあったが、これは嫌われる。) そして、その突き刺した型紙(パウンス)を絵の上に置き、針孔から粉炭をこすりつける。その結果できたやや荒い龍の輪郭を筆と墨で補強し、白で修正することもあった。ここまでは、もちろん、この画家は普通の学生ができる程度のことしかしていない。細密画が進むにつれて、画家の力量が明らかになる。巨匠のパウンスも、一介の新米には何の役にも立たない。

構図全体はしばしばパウンスやトレースされ、14世紀の原型が16世紀や17世紀の絵に見られることもあるが、各世代の芸術家は、どんなに保守的であっても、古典のデザインを再解釈し、変化させている。一線たがわず複製されることは稀で、古典複製風な作品は一般に、パトロンが美術史を特に意識していた16世紀後半から17世紀前半に限定される。この写本には、古風な、通常は15世紀の構図を踏襲した例が数多くあるが、まさに古典複製風と言えるのは、「11人のルークの馬上槍試合」という一連の戦闘だけである。ファリブルズ対カルバド(165ページ/Folio 341v )[カナダトロントのアガ・カーン美術館蔵。参考情報]はこのシリーズの一つで、この場合シェイク・ムハマンドは、1440年頃のヘラート・シャーナメ[バイスングル・シャーナーメ 1426-1430(ティムール朝)イランゴレスタン宮殿博物館蔵のことか?]を事実上「引用」して、意図的に時間を戻したのである。しかし、このシリーズでも、衣装や舞台装置は最新のものが使われている。

天才的な芸術家、巨匠たちは、伝統の壁を越えて屹立している。蓄積されたモチーフの宝庫を利用しながらも、新たなモチーフを創造したのである。そして、モチーフのもう一つの源である「自然」に目を向け、それを自らの内なるビジョンで解釈することが多かった。巨匠たちは、生活の中からモチーフを得ていたようです。他人のプラタナスや鶴、校長先生をなぞるのではなく、工房を出て、自分の目で見たものを注意深く観察して書きとめたのです。その結果、彼らの絵は、冒険心や才能に欠ける同僚の絵よりも、説得力のある生き生きとしたものになったのだろう。

さて、さきほどドラゴンのパウンシングを完成させた後に捨ておいた、この仮想の画家の歩みを追ってみよう。彼は他の画家たちと同じように、床に座り、材料に囲まれ、片膝を立てて木やボール紙のパネルを支え、そこに自分の細密画を固定しているはずだ。長年にわたる緻密な作業で疲弊した視力を改善するため、眼鏡をかけていた可能性があり、東洋の画家の肖像画にはその姿が見られる。ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館のロバート・スケルトンは、拡大鏡を使っているムガール人の肖像画を見たことがあると報告しているが、そのようなものの使用は一般的ではなかったはずである。

もし画家が、次に反対方向から咆哮する別の竜を描きたければ、飛びかかる竜を裏返せばよいだけである。しかし、もっとありそうなのは、その怪物を退治する英雄が必要であり、おそらく彼はその英雄を手近なところで見つけて、トレースするのに適した状態にしたのだろう。竜から竜へ、勇者から勇者へ、木から木へ、彼の構成は発展していった。言うまでもなく、才能のある人でなければ、この足し算の方法では、全体としてまとまりのないものになってしまう可能性が高い。自己批判的で才能のあるアーティストは、このような時間を節約する方法を排除するわけではないが、即興のための枠組みとして慎重に使用した。パウンスを使った場合、その構成は、私たちの芸術であるコラージュに例えられるかもしれない。

細密画の制作の後期は、必然的に機械的でなくなる。画家の腕の見せ所である。デッサンを練り直し、色を選び、挽き、混ぜ、そして描き始める。もし、その画家が独自のスタイルを持っているならば、それは今明らかになるはずだ。

画家が絵を完成させる前に、その技法をいくつか見てみよう。16世紀末のサファヴィー朝絵画芸術に関するカディ・アフマドやサディキ・ベグの記録は、中世ヨーロッパのものと類似している。例えば、Cennino Cenniniのものほど詳しくはないが、その構造は驚くほど似ており、両者とも古典後期の共通の出典に遡ることができるだろう。また、画家と画材の関係もよく似ている。憧れの巨匠には、技術的な雑用をしてくれる助手がいたかもしれないが、画家は皆、子供の頃から自分の技術について厳しく訓練されていた。画家はインクや紙などの材料の目利きをするようになった。中には、技術や化学のことばかり考えて、絵を描く時間や労力を惜しんだ人もいただろう。

日本人と同じように、紙の切り方、折り方、破り方など、支持体の扱い方にも美的な「正しさ」が培われた。紙を巧みに扱う職人は、時には特殊な工芸品として、紙を貼り合わせて厚紙を作る方法、目に見えない象嵌を作る方法、特別に調合した顔料を水に溶かした油で渦巻き状にし、下方に吊るした紙の上に集めてマーブリングする方法などを知っていたのだ。また、カリグラフィー、デッサン、細密画、イルミネーションと縁取りを組み合わせて効果的なアンサンブルを作ることもできた。

(この節つづく)