巻柿、例年ならば1月には終わらせている作業でした。

今年は、

「ずいぶん量がすくないなー。種もないし、これならすぐ終わるな」

と思ったのがよくなかった。

延々と忘れ続け、2月作業になってしまいました。

今年の巻柿は、主にハート形柿(種が入らないタイプ)。

あと、八珍もいくつか残してありました。

巻柿、例年ならば1月には終わらせている作業でした。

今年は、

「ずいぶん量がすくないなー。種もないし、これならすぐ終わるな」

と思ったのがよくなかった。

延々と忘れ続け、2月作業になってしまいました。

今年の巻柿は、主にハート形柿(種が入らないタイプ)。

あと、八珍もいくつか残してありました。

干し芋、ほぼ作業が終わりました。

今年はサツマイモの量は少なめで、楽だったはずなのですが、なんか、モタモタとなかなか終わらなかったな・・・・。

もう何年も作っていますが、ひとつ賢くなりました。

サツマイモの上下がわかるようになってきたのです。

それにしても、今年はなんか、芋作業、飽きちゃったなー。

差し上げて喜んで頂ける相手もいるかどうか・・・。(もらう方もみんな飽きてるのではないかと)

来年はサツマイモ植えるの、1年お休みしようかなあ。そうしたら、翌々シーズンは、気分も新たにまた作れるかも・・・。

我が家の秋の風物詩、佐渡の八珍柿もいっぱい剥いています。

今年は8月のカラカラお天気で、柿の肥大が遅れ気味だったのだそうです。

ギリギリまで収穫を粘ったそうですが、それでも木にはSサイズが沢山。

(うちに分けて頂いているのはSサイズ)

今年はいっぱい剥かなきゃ、と秋の始まった頃から待ち構えておりました。

八珍柿は、平核無柿とも。

四角くて平たい、こんな柿です。

ベランダが明るい色に包まれています。

何かしあわせ~☆

今年は結局、8箱送って頂きました。

例年より少し小さ目の箱だそうで(96個入り。例年は・・いくつだっけ・・)、例年の7箱弱に相当するかな?

(柿のまま人にゆずったり、渋抜き柿も入れて頂いたので、丁度6箱分くらいかも)

ま、それほど多すぎはしないかな?

(勢いに乗って剥きすぎると、後で自分の首を絞めることに・・・。嫁入り先がね・・・)

矢田さん、今年もありがとうございました!

今年のMY柿は、少な目でした。

鶴の子柿は、確か2年連続豊作が続き、今年は息切れ。

たったこれっぽっちでした。

もう作業は終わってしまったのですが、今シーズンの干し芋の記録を。

12月、シルクスイートから作業を開始します。

シルクスイートはとてもしっとり系で、12月の段階でも十分干し芋向きの状態。

小さいものも大きいものも、焼き芋にしてから干しています。

・両端カット

・50度~70度のお湯に濁りがなくなる程度まで漬ける

・ビニール袋に入れ、少量の油を入れて表面になすりつけ、これを(何も包まず)オーブンへ。

(油を塗ると温度のまわりがいいような気がしています。おまじない程度かもしれませんが)

・160~170度。串が刺さるようになったら温度を下げ、押してかたい感じではなく、ぐにゃ、となるまで焼く。

そんな感じで焼いたものがこちら。

今年の巻柿、巻き作業は終わりましたよ。

|

|

My鶴の子柿が大変な豊作。あまりにも多いので、最後は木に残すほどでした。(この写真は一部。ほかにももっと) |

|

|

というのも、豊作すぎてサイズが小さいから。 |

|

|

幸い縦長の柿はピーラーでしゃっしゃと縦に剥けるので、剥くのは速いです。 |

|

|

ちまちまと数が多いので、紐から外すだけでも時間がかかります。

|

|

|

さて、問題はタネとり。 |

|

|

タネをとった柿は、こんな風に並べてまた缶へ。 |

|

|

巻き作業は、ザクザク柿が片付いていくので楽しいです。 |

|

|

作業も終わりかけの頃、ゆずピールがたっぷり余りそう、ということが分かり、ゆず多めバージョンもやってみることに。 |

|

|

さて、これは何かというと、巻柿やクルミ挟み柿を作る際にとった、ヘタとタネ。 |

|

|

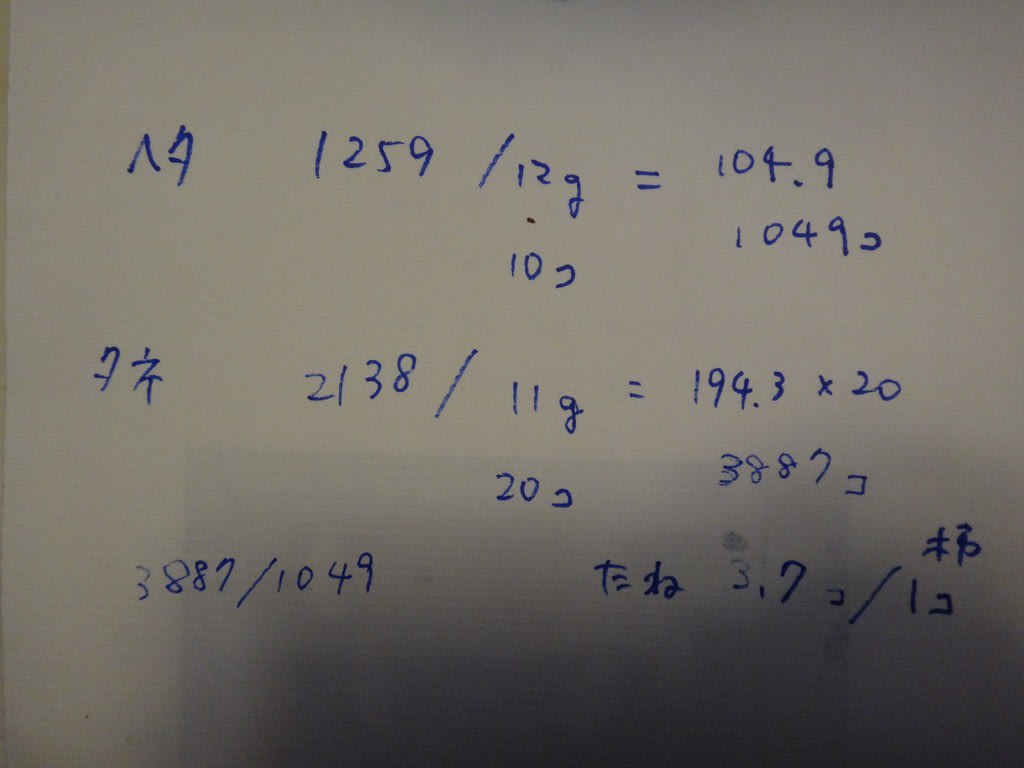

ヘタは、10個で約12g。(3回はかって、12g、12g、11g) |

|

|

タネは、20粒で約11g。 |

|

|

ヘタ 1259g / 12g × 10個 = 1049

|

干し芋やかんころ餅作業が終わってから、何かと抱き合わせで巻柿プレゼントを企画したいと思います。

6-7名にしようかな?

よかったら応募して下さいませ。

===

タコははさん、とろさん、当選です。

タコははさん、メールお送りしました。

とろさん、メールアドレス教えて下さいね。

八珍柿、一部はずっとザルにのせて干し続けていました。

そうしたら、今年は矢田さんみたいにほんのり粉が吹いてきましたよ☆

試食下さった方、チョコ入りがよかった、とか、やっぱクルミなしのプレーンが好き、など、感想を頂けると嬉しいです。

見た目的には、ヘタをつけたままで、クルミサンドの方が可愛いかったかな?

毎年、佐渡の矢田農園さんから八珍柿(平核無)をわけて頂いて、干し柿を作っています。

例年、矢田さんのところでの販売用には小さすぎるSサイズが我が家へ。

ところが今年は、ほどよい時期に適度な降雨があり、また秋があたたかかったせいか、秋になっても「柿の肥大がとまらない」状態。

いつもはあまりない大玉も、我が家に分けて頂きました。

例年、多くて7箱。(1箱20キロくらいでしたっけ?)

今年は、私が出かける用事が出来てしまったため(最近ダンナサマがヒマみたいで、予定を入れられちゃうのです・・)、

剥く時間がとれなくて、5箱。うち1箱+αくらいが、大玉です。

持ちなれたSサイズと違ってびっくりするくらいの大きさ。

見て見て☆

|

|

下から2列目、6個並んでいるのがいつものSサイズ。 |

|

|

こんなに大きさが違います。 |

|

|

花落ち側、この部分が窪む場合がけっこうありました(例年のSサイズだとそういうのは少な目)。 |

|

|

皮を剥くと、窪んだところはこうやって皮が残ります。 |

|

|

ヘタのすぐ横の「肩」ところも、もっこりとえらく盛り上がっています。 |

|

|

私は包丁でくるっと一周剥くのですが、肩が盛り上がりすぎていて、ヘタがこんな風にぎざぎざに残ってしまいます。 |

|

|

包丁のさきちょで、ちょっと修正して、綺麗にととのえました。 |

|

|

Sサイズのかわいい子たち。 |

|

|

今年は、他のものに使おうと買ってあったパックを、干し柿にも使うことにしました。 |

|

|

一面、真っ白。 |

ハワイのフルーツツアーの記事、コツコツまとめていますが、写真が多くて終わりません・・。

一方で恒例の柿、ぎんなん、芋作業もやってます。みじかめの記事からアップしていきます。

=====

今年はMy鶴の子柿が、大変なあたり年。

枝もしなるほどの鈴なりです。

収穫用具に新兵器が導入されました。

|

ま、普通の高枝切りバサミなのですが、それに捕虫網を自前でくっつけたのです。 |

|

なんかえらいこと沢山。 |

|

こっちにも・・。 |

|

|

予想はしていましたが、豊作の年は、小玉傾向です。 |

|

|

あと、あんまり豊作で、木の方も丁寧に作っていられなかったのかな、ヘタが5枚のものも結構ありました。 |

|

|

鶴の子らしからぬ、こんな真ん丸なものも。 |

|

|

とりあえず剥いて剥いてむきまくりました。 |

|

|

|

佐渡の八珍柿の到着を前にして、柿干し場所はいっぱい・・。 |

|

|

好天が続き、また小さいだけあって、早く干しあがってきました。 |

巻柿、沢山できそうな予感がします。

読者プレゼントもそのうち考えていますので、もしよかったら応募して下さい。

興味ある方は、いまのうちからそれとなく(?)お知らせ下さいませ・・。

連休の週末は、怒涛の柿作業でした。

今年はMy鶴の子柿が、大変なあたり年で、大収穫。

鶴の子柿だけでハンガーが尽きそうな勢いです。

柿のことはまた別の記事にすることにして、

忘れないうちに栗の記録を書いておきます。

今年は夏、秋のお天気が妙でしたよね。

金木犀がえらく遅く咲いたり、ススキの穂も遅かったり。

7月まる一か月、日照不足だったせいでしょうか、それとも秋があたたかかったせいか。

栗も、例年ならば10月早々から落ちてくる印象でしたが、今年は遅め。

木の上には沢山イガが見えますが、なかなか熟してきませんでした。

そろそろかな、というときには台風が来たりして、樹上からごっそり消えてしまいました。

(そのチャンスに拾った方もいるはずですが私は機を逸しました)

マメに拾いにくる人が増えたのかどうか、今年はちょっぴりしか拾えなかったので、私的にははずれ年かなあ。

トリュノワは、大体プレゼント用に作るのですが、比較的好評な気がします。

栗の味はあまりしないのですが、軽い感じのチョコレート菓子です。

あしが早いのが難点なのですが、先日ためしに冷凍して、凍ったままに食べてみたら、市販の「ポルテ」みたいなポクッとした感じになって、これはこれで乙な味でした。

(青木さん、先日は「なるべく早く食べて」と急かしてしまってすみません。冷凍もありだったかも)