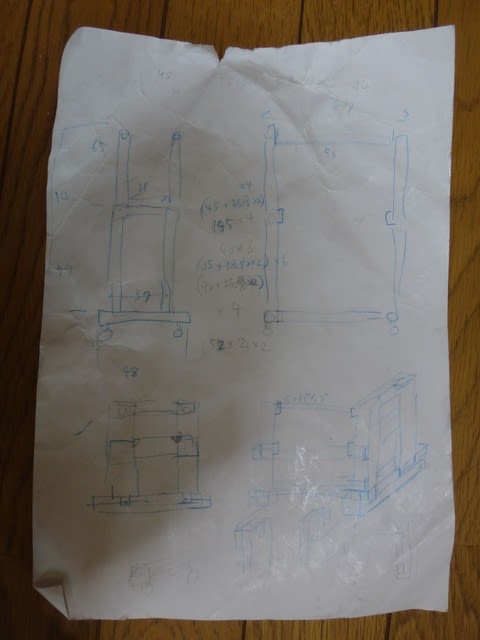

しばらく前のDIYです。

===

台所の突き当たりの壁は、コンクリートに壁紙が直に貼ってあるものです。

この壁面に、ちょっとした棚というか、ぶら下げられるようなバーというか、そういうものをとりつけたい、と思い立ちました。

コンクリートなので、ネジ留めはしにくいです。

なので100円ショップで、熱で溶かしてくっつけるフック、というものを買ってとりつけてみました。

|

こんな感じのもの。

(これは天井面につけています)

接着剤面を火であぶり、とろけたところをぎゅっと押しつけて接着するというものです。

|

このフックが両端に来るようにして、間には棒をしばりつけて、とりあえず何かハンギング出来るようになりました。

ところが、台所の壁に使われていたのは、防汚加工のしてある壁紙。

(そういえば、油汚れなども、洗剤を使えばよく落ちます)

接着剤もくっつきにくいようなしくみです。

何度もポロン、とはがれてしまい(フックに引っ掛けていたものもガラガラと落ちた)、諦めました。

どうしたものか。

世の中に私のような希望を抱いている人は絶対いるはずで、それに応じた商品も開発されているはずですよね。

ただ、名前が分からない。

で、通販雑誌を念入りに見ていたら、突っ張りラックというものがみつかりました。

|

突っ張りラック、壁面ラック、という言葉で検索すると色々と出てきます。

壁際に棒を突っ張らせて、その手前にはスノコ状の板がある、という構造のものです。

(すみません、写真は借り物です)

これを買っちゃおうかな?

でも、とても汚れる台所だし、まずは試してみたいだけだし、お金はあんまりかけたくない・・・。

|

手当たり次第に検索すると、この突っ張りラックに類似したものを、自分で作っている方のブログをみつけました。

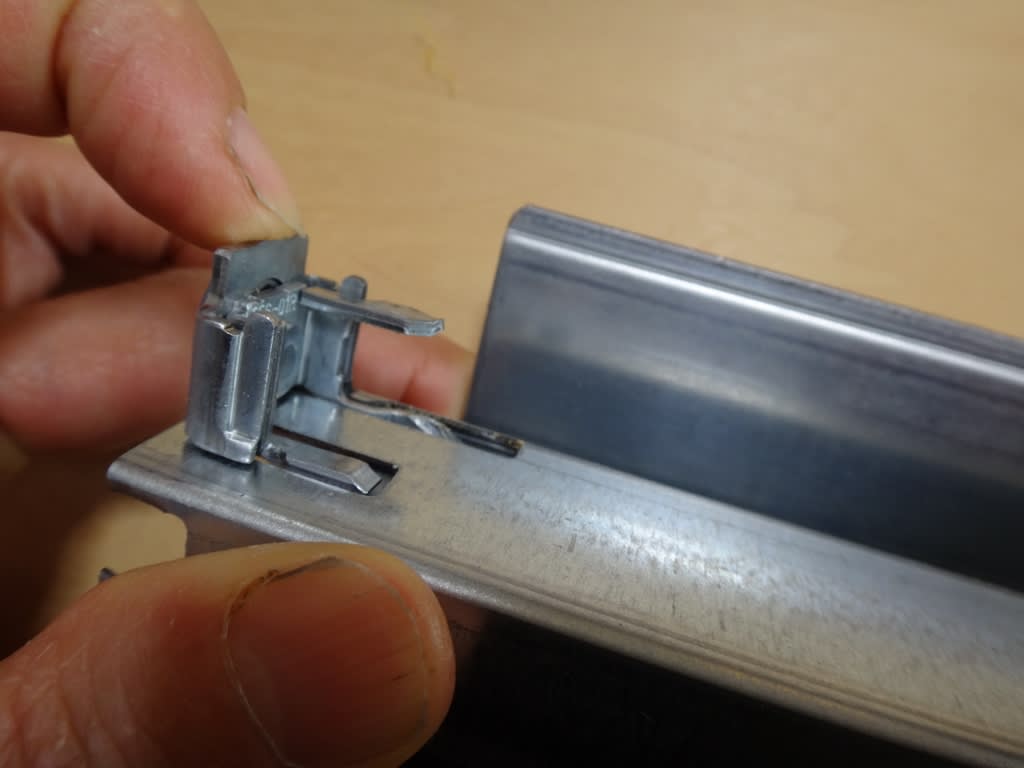

使うのは、ボルトの先っぽに「足」がついたアジャスターと、その受けになるもの(ナット的なもの。アジャスター金具というようです)。

(こんな金具が存在することも知りませんでしたし、名前も知らないので検索しようがありませんでしたが、なんとかたどり着けて、ネットってすごい!)

もしくは、2x4材にすっぽりかぶせる、ピラーブラケットというものもあります。

|

これがアジャスターとアジャスター金具。

つっぱり装置が自分で作れてしまいます。

|

|

こちらがピラーブラケット。2x4材にはめこんで使うものです。

ひとつ2000円近くします。

使用例は例えばこちら。

|

ビラーブラケットは簡単そうですが、ちょっと高価なのと、2X4材限定なのが悩みどころ。

厚さ2インチは約5cm。ずいぶんごっつい木材です。

1x4材(厚さ2.5cm)くらいの、薄べったい、ちゃちなものでいいのだけれど・・・・・。

チャレンジするなら、アジャスター方式かな。

もしくはもっと原始的な方法・・。

台所は、床も壁も梁も、しっかり固いコンクリートです。

キッチリの長さの木材を押し込んで、更にくさびを打ち込めば、固定されるのではないかしら?

まずは原始的方式を試して、切り間違えたり、うまく行かなかったら、もう少し短くカットして、アジャスター方式にしてみよう。

2.5mの1x4材2本とパーツを購入し、階段で10階まで持って帰ってきました。(木材が長いのでエレベーターに乗れなかった)

固定の補助にするため、超強力両面テープも買ってみました。(とっても高価でびっくり!ピラーブラケットが買えてしまったかも!?)

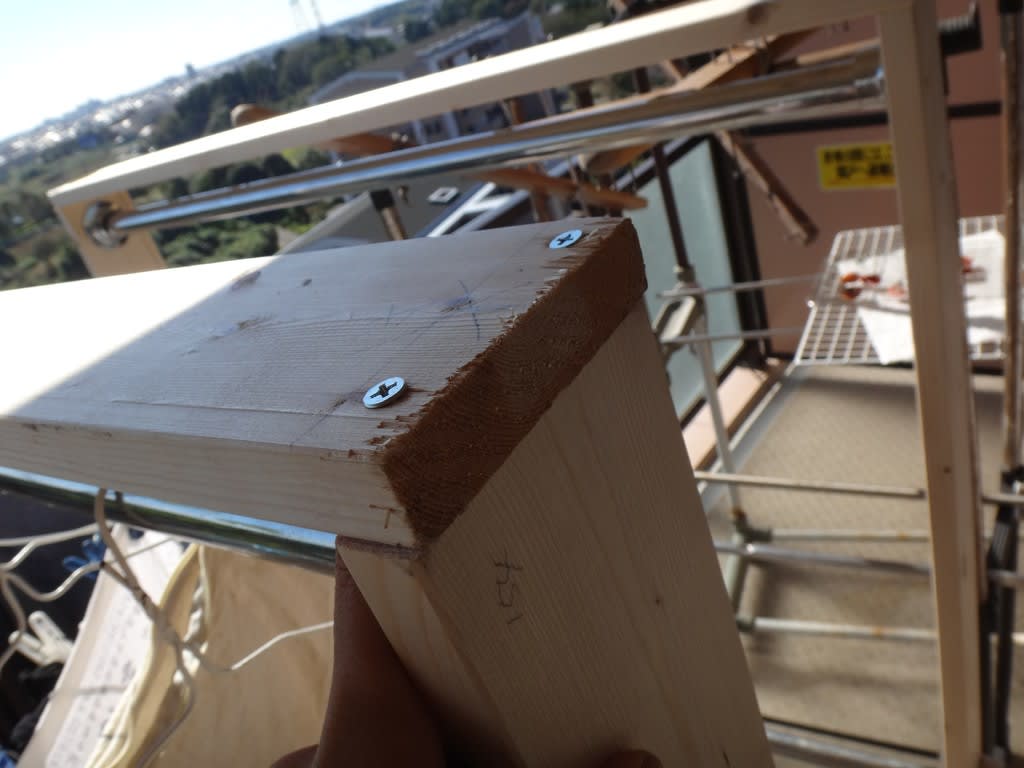

最終的には、こうなりました。(むさ苦しい写真が続きますがご容赦を)

|

1x4材には両面テープも貼って、壁とくっつけてあります。(巾木はそのまま)

板がわずかに反っていたので、丸まっている猫背の背中側を壁におしあてて、むりやり「気をつけ」をさせている向きにしてみました。

|

|

上端は、くさび。

入るだけ押し込んで、打ちつけました。

いずれガタつきが出てくるだろうから、その時打ち込み直そうと、短く切らずそのまま。

|

|

棚をつけてみました。

(棚板は、クロゼットリフォームに使った羽目板)

この下にも棚板が2段あります。

|

|

下の方にはバーを。

スプレーボトルなどを引っ掛けておくのに丁度いいようです。

(左のボックスは拭き掃除用ボロ布入れとしてIKEAで買ったものなのだけど、サイズがいまいち。もう少し大きいものが欲しいな・・)

|

実はこの工作をしたのは、数年前。

多分すぐ壊れるだろうからと、ブログ記事にするのは様子見にしていましたが、意外にもまだ壊れません。

もはや、いつ作業したのか思い出せません。

2013年の夏に、間仕切り破壊工事を父とやったのですが、その時、父に「あたためフック+金属棒」の状態を見られた気がします。

(で、「何とかならないの?」(あんまり格好良くないねえ)、という反応だった記憶が)

ということは、2013年より後で、去年じゃないから、2015年頃までの間。

(クロゼットの羽目板張り作業は2015年で、その余り材をこの棚板に使っていますが、それより前にこの突っ張り構造は出来上がっていたはず)

オシャレとはほど遠いですが、自分なりに使いやすくなってきている記念として、記事にしておきます。