昨年、ピールのチョコがけをどっさり作りました。

在庫のピール類がかなり片付いたのですが、それでもまだ、冷凍庫や瓶詰め倉庫の片隅に残っています。

(今年作り足したものもありますし)

今年こそ、在庫をスッキリ片付けて、冷凍庫をこざっぱりさせよう!

という訳で、1月中から冷蔵庫や冷凍庫のあちこちにあったピールを、ぜーんぶ出してきてまずひとまとめにし、それぞれ刻んでおきました。

瓶詰めにしてあったものも、乾かして準備します。

それぞれ種類別に分けて箱に詰めてみると、隠れていたにしては結構な量です。

チョコはたっぷり買ってあったつもりだけれど、足りるかな?

足りなくなったらチョコを買い足すか、ピールの方を微塵切りにしてフルーツケーキ用にする、という手もあります。

テンパリングは、昨年も(というか毎回)大変苦労した記憶が。

去年は勢いで始めた作業だったので、後先考えずに頑張れましたが、今年は、昨年の苦労が蘇って、少々及び腰になります。

昨年まとめた記事 をじっくり読み返しイメージトレーニングし、また、多少のブルームは気にしないという目標レベルを下げる作戦で臨みます。

作業したのは、2/3と、2/10の2日(実は今週末もやろうかと思っていますが)。

2月3日、今シーズンの初チョコがけ。

ピールも大量にあるので、メーカーの違うチョコ1kgと500gを混ぜ(本当はしちゃダメ)、1.5kg分のチョコ。

午前中から溶かしはじめ、昼食後一旦温度を下げたもののいまひとつ状態が悪く、再度加熱。

もしずっとテンパリングがうまくいかなかったら、この1.5kgものチョコレートをどうしてくれようと絶望感に襲われました。

やはりメーカーが違うものを混ぜてはいけなかったか、と後悔が湧きあがってきます。

そうこうするうち、二度目の温度調節で、なんとかテンパリング成功。

3時前からコーティング。

一心不乱にコーティングし続け、折角作業が乗っているところ、ダンナサマが妙に早く帰宅してしまいます。

夕食準備と食事で一旦中断(チョコは保温しておいた)し、その後更に続きをやって、深夜まで。

本当はチョコの状態が悪くなったら適当なところで切り上げようと思っていたのですが、割といい状態のチョコだったため固めてしまうのも勿体なく、、結局最後の一滴まで、ボウルに具を入れて絡めるようにして使い切りました。

終わったときにはげっそりでした・・・。

この日は70%近い(70%1kgと64%500g)カカオ分のチョコだったせいか、終始チョコ液が重たい感じでしたが、テンパリング自体はうまくいっていたようでした。

2月10日、チョコがけ第2弾。

今回は、チョコを混ぜたりしないで、しかも1kg分のみです。

(長時間すぎるのも疲れるということが判明。いや判明するまでもないけれど)

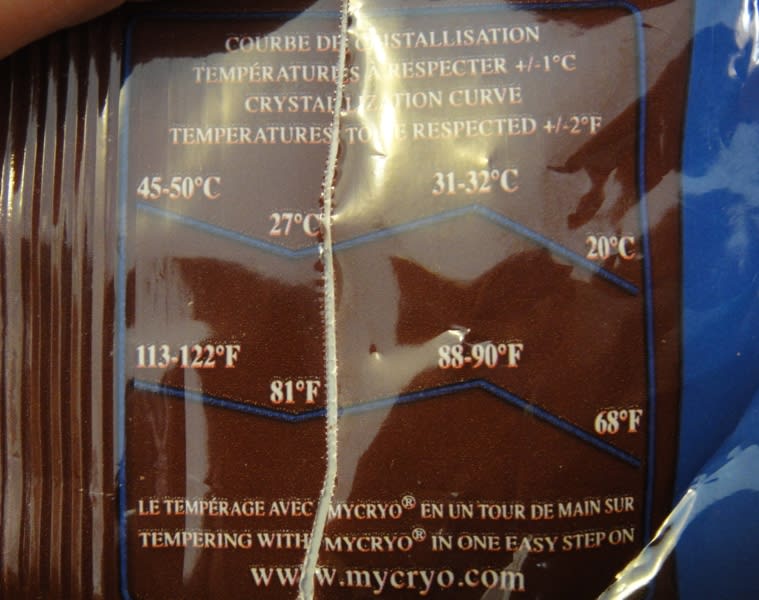

チョコの袋に設定温度も明記してあったため、それに従って注意深く温度調節をしました。

そのせいかどうか、テンパリングは一度で成功。

心なしか艶に欠けるような気がしつつも、すっと固まるし、いいことにします。

(溶解温度45-50度のところ、44度くらいにしかならないうちに温度を下げてしまったのだけれど、艶のなさに関係あるかしら?)

段ボール板+オーブンペーパーというものを数枚準備しておき、いっぱいになり次第、寒い部屋に運びます。

柿を干すのに使った移動式洋服ハンガーがここでも役に立ちました。

ブルームが出てたり、チョコフォークからころげおちたり、色々ありましたがいくつか写真を・・。

|

こちらはポメロ。

いやに大きいなとは思いましたが、やはり、箱サイズより大きかった・・・。あと1cm切り縮めるべきでした。

おかしいなあ、チェックしたはずなのに。

第二弾の時は短くしました。

|

|

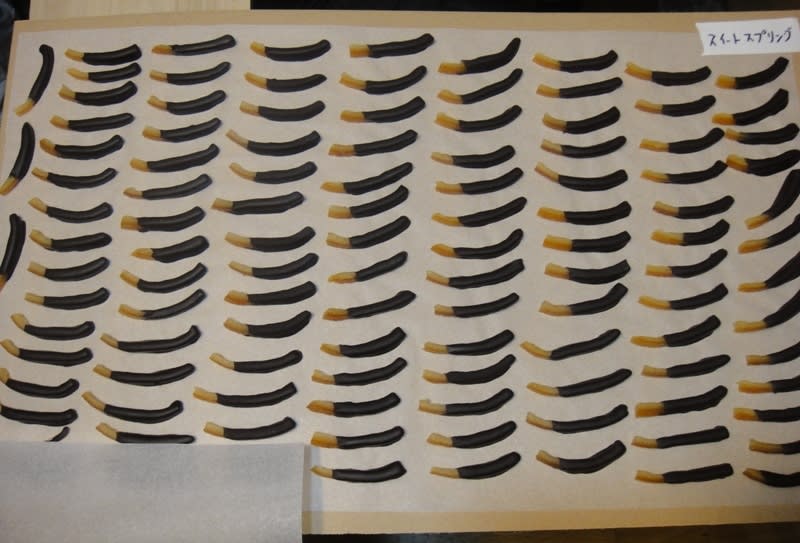

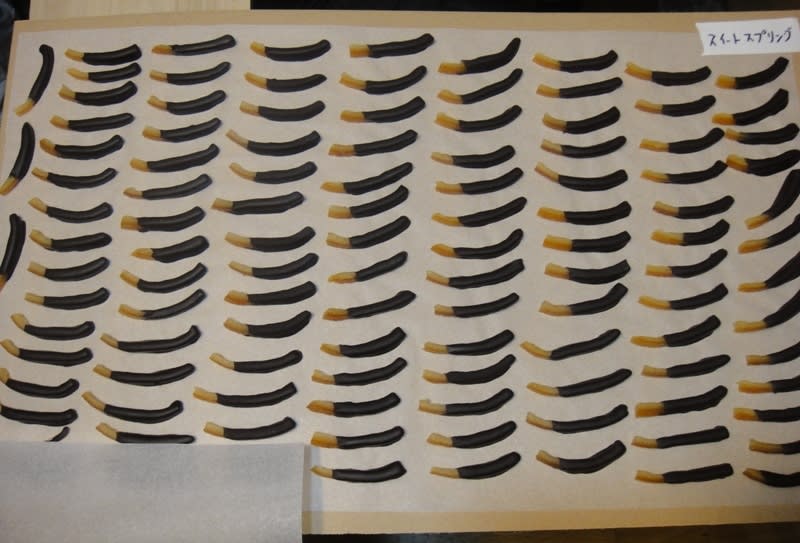

スイートスプリング。

細いピールは、こうやってはじっこを残すかけかたがよいです。

端を手で持って作業出来るので、とても素早く綺麗に出来ます。

|

|

こちらはタロッコオレンジ。

端を残すタイプと全部コーティングタイプ両方やってみました。

一部を露出させるとどうしてもそこから乾燥がすすむため、保存性は全部コーティングがよいと思うので。

細くて小さいものを全部コーティングするのはすごく大変!紙に乗せる際に転がり落ちたりします。

スイートスプリングより乱れている様子が分かるでしょうか・・・。

|

|

こちらはドライルバーブ。

干してはみたけれどベトベト粘つくので、全部コーティングタイプにしました。

サイズが小さくて、数は大量にあるので大変!ちまちまやっても一向に進まない感じがします。

コーティング作業自体は、形状がまっすぐで平べったい分、カーブしたピールよりは多少やりやすいです。

|

|

半月型がネーブルオレンジ、丸いのが黄金柑。

以前作って瓶詰めにしておいたものを、乾かして使います。

手で持って、どぶんとチョコに漬けて、紙に並べます。

こういう大きいものは、どんどんはかどるから楽です。

|

その他、今年作ったものはこんな感じ。

これでピール類の在庫がほぼ一掃状態なので、こんなに種類がそろうのは今年だけかもしれません。

(レシピがあるなどの関連記事にリンクさせました。必ずしも今回使用したものを作ったときの記事ではないです)

●柑橘の皮

ポメロ … 全部コーティング

Bigレモン (正しくはポンデローサレモン)…全部コーティング

ゆず … 一部残しコーティング…実は巻き柿用の残り。細い見かけの割には香りと苦味があって割と印象的

タロッコオレンジ… 一部残しコーティング/全部コーティング…固めか?

レモン …全部コーティング/ココアまぶし…随分前に瓶詰めにしておいたものだが、作ってすぐに干すよりもずっと香りがよくなる気がした。これからはレモンピールは瓶詰めにすべし。

伊予柑 …一部残しコーティング/全部コーティング……厚みもあり色も綺麗。香りが一番いいような気がする。

夏みかん…全部コーティング/ココアまぶし…瓶詰めを干した。柔らかすぎかと思ってカット後に1日干したのだが、むしろごく柔らかい、クリーム的な食感のものにコーティングをしてもよかったかも。

はるか …ココアまぶし…瓶詰めだったのを干したのだが、何故か柔らかさが丁度よい。

スイートスプリング … 一部残しコーティング…やや固めか。

スイートスプリング(型抜き)…全部コーティング…お友達からの頂き物。しっかり甘め。やや干しすぎて固くなってしまったか。

●柑橘類輪切り

タロッコオレンジ …半月

ネーブルオレンジ …半月

レモン …半月

黄金柑 …丸いまま

●その他

干しルバーブ … 全部コーティング/ココアまぶし…かなり酸っぱいシロモノだったが、チョコがけすることで強烈な酸味は和らいだ。

ドライキウイ…下だけコーティング/全部コーティング/ココアまぶし…非加熱で作ったためグリーンが綺麗なのだが、全部コーティングすると色は関係ない。やや渋みがあるような気がする。

干し林檎 …ココアまぶし

こんな感じに箱詰めしました。 詰めたときは綺麗なのだけれど、輸送中にココアが他のエリアに飛んで、全部が粉まみれになっているかも。何か一工夫が必要なのだけれど、力尽きました。

|

左から

(1)スイートスプリング/(下段)ポンデローサレモン

(2)キウイ/タロッコオレンジ/ネーブルオレンジ/(下段)ポメロ

(3)黄金柑/ゆず/(下段)ルバーブ

(4)はるか/キウイ/りんご

|

|

左から

(1)伊予柑/(下段)ポメロ

(2)キウイ/ゆず/ネーブルオレンジ/(下段)ポンデローサレモン

(3)レモン/スイートスプリング/(下段)夏みかん

(4)ルバーブ/キウイ/レモン

|

先日、最寄りのデパートにお出かけしてきました。

バレンタイン前のこの時期は、一年で一番チョコレートが出揃う時期ですからね。ちょっとリサーチに。

|

オレンジピールのチョコがけは、4つくらいのブランドから出ていました。

輪切りオレンジのチョコがけはここだけだったかな。

たった2枚でこのお値段。

しかも、このオレンジはおそらく仕入れたもの(スペイン産かな。製菓材料のネットショップで見たことがあります)。

|

「そりゃ色も綺麗で、ピスタチオ粉でおしゃれに仕上げしてあるけれど、Fujika作も負けてないよね」と必死でダンナサマに同意を求めるも、ダンナサマったら「だよー(棒読み)。」

ぐすん。ぐすん。心がこもってないよう。

===================

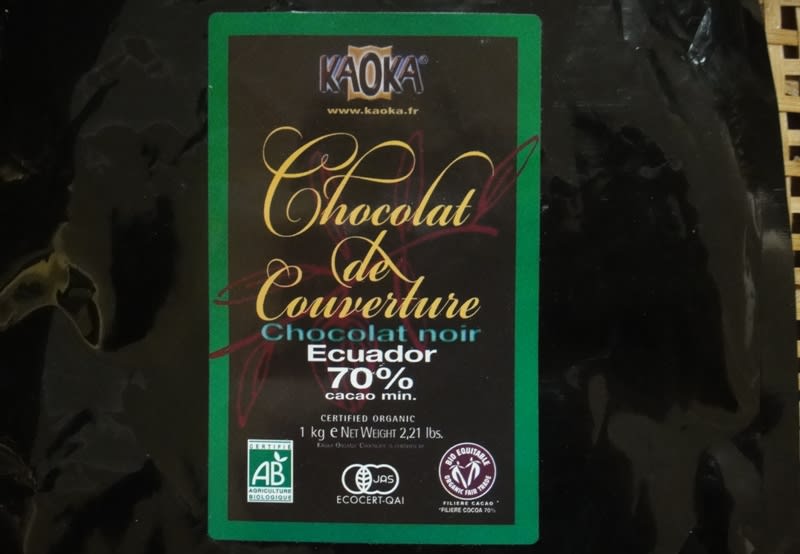

今回使用したチョコレートは次の3種類です。

2/3:カオカと大東カカオを混ぜて使用(計1.5kg)。

(メーカーごとに結晶温度が異なる場合もあるため、普通はしない方がいいと思います)

2/10:カカオバリー(1kg)

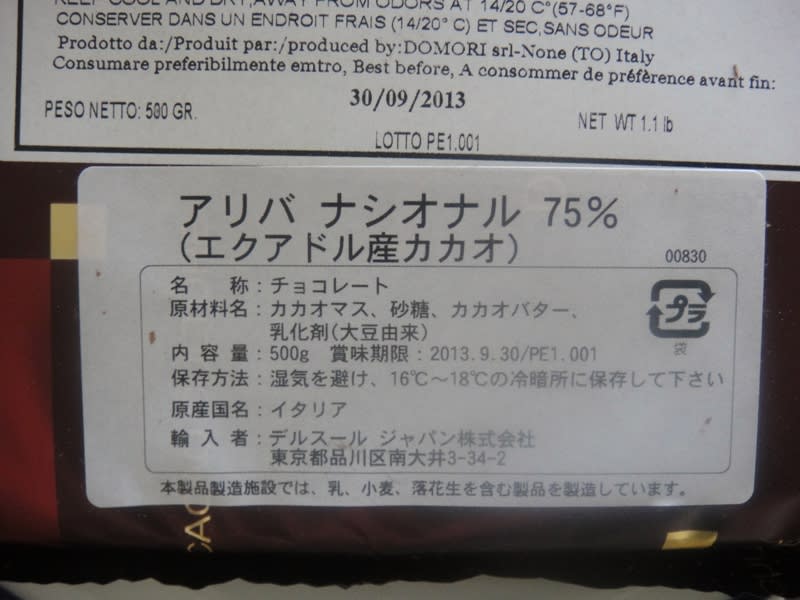

2/18:ドモーリアリバナシオナル(750g)

購入した東名食品のサイトにあった説明を書き写してみます。

味覚がおおざっぱなので、細かい違いはよく分からないのですが、カカオバリーのチョコレートは説明通り結構甘さ少なめに感じました。

■■参考情報

(1)ピール類チョコがけ2011

チョコレートのテンパリング方法についてまとめてあります。今年、作業前に読み返して、かなり役に立ちました。

ありがとう!去年の私!

(2)ピール類チョコがけ2009

種類は昨年・今年より少なめです。

このときは干し柿、マロングラッセ、生姜(市販)にもコーティングしてみました。

干し柿は好き嫌いが分かれました。マロングラッセは甘い+甘いでメリハリがなく不評。

(3)東名食品

チョコレートを買ったネットショップ。

製菓材料はだいたいここで買っています。

(4)ドライフルーツのガナッシュ寄せ

チョコレートは余り何度も(素人が)テンパリングを繰り返さない方がいいようなので、余ったら、ガナッシュにします。

(5)コックしろのおうちで簡単ビストロレシピ(ブログ)

今年みつけたブログ。

趣味で毎年1000個近いチョコレートボンボン(ガナッシュのチョコがけ)を作ってらっしゃいます。

(ガナッシュチョコで15種、あと輪切りオレンジやオレンジピール)

チョコ作りはもう20年くらいになるとか。

レシピやコツ、材料の入手先なども書いてあります。