2月中旬、我が家にいろいろな柑橘が揃っていました。

よし、たまみは、伊予柑の年の離れた小さな妹で、お母さんが外国人と再婚して生まれたハーフの女の子、

ってことにしよう。

(すごく強引な例えですが、こうでもしないと覚えられない・・・)

なお、本当の交配親は、「清見」と「ウイルキング」です。

剥皮しにくくて食べにくい「清見」を種子親に、香りと甘味が強く剥皮が容易であるが果実が小さい「ウイルキング」を花粉親にして育成されたそうです。

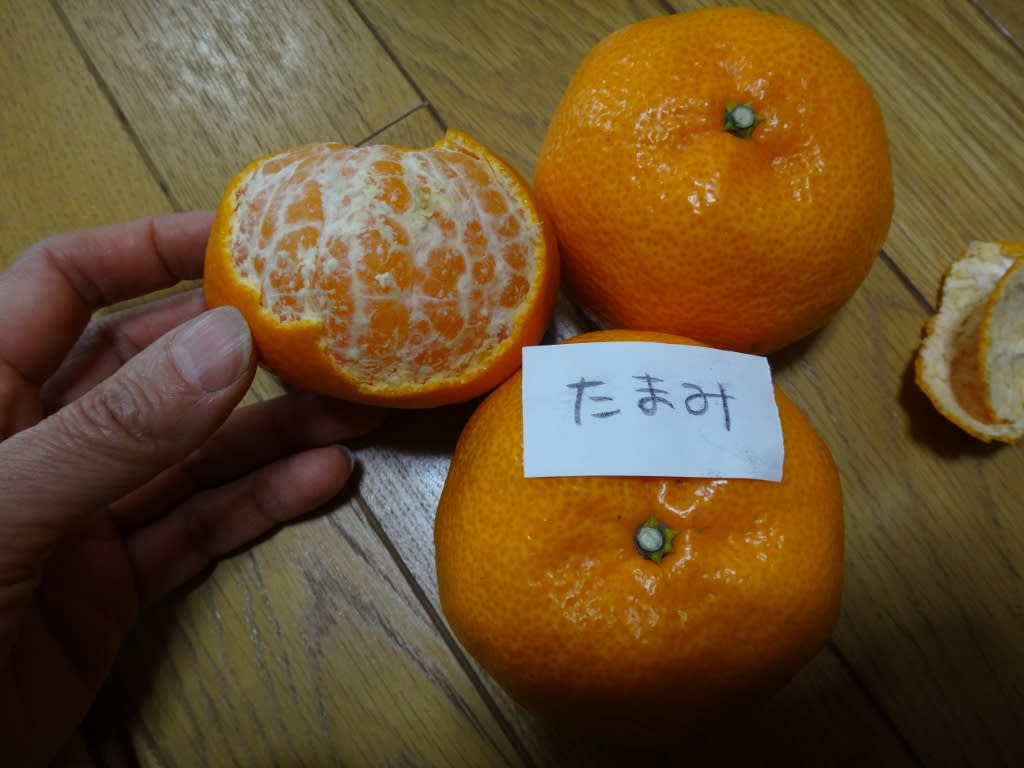

・果実は平均 150g位

・果形は扁球形で果形指数 130位

・果頂部はやや凹んでいるが、果梗部は平ら

・果皮は橙色で、果面はやや滑らか

・果皮の着色開始は11月上旬で、完全着色は12 月上旬

・果皮の厚さは2mm内外で、薄く柔らかいので剥皮は容易

・浮き皮はほとんど発生せず、発生しても軽度

・果肉は橙色で柔らかく、 果汁量は多い

・じょうのう膜は薄く柔らかいので食べやすい

・す上がりの発生はほとんどない

・果汁の糖度は12%内外で高く、酸含量は1月中旬には 1.0%程度

・オレンジ様の強い香気があり食味は良好

という特徴。

かずさんによると、このたまみは今のところ愛媛県では上島町(かみじまちょう 瀬戸内海に浮かぶ18の島からなるまち。レモンで有名な岩城島もこの町に含まれます)だけで育てられているそうです。

(上島町で栽培推奨品種として認定)

もしみつけたら、買い!ですよ☆

■参考情報

農研機構 品種紹介 たまみ

たまみ リーフレット (PDF)