大阪の国立文楽劇場で、嶋大夫引退披露公演千穐楽の鑑賞後、JAL東京便まで時間があったので、その後、劇場から近いので、文楽発祥の地と言われ曽根崎心中のぶたいでもある生玉神社に行き、寺町を経て、四天王寺に向かった。

その後、梅田の曽根崎に出て、お初徳兵衛のお初天神に立ち寄って、伊丹空港に出た。

今回は、話が前後するのだが、先日、国立文楽劇場で観世流の袴能「弱法師」を鑑賞したので、その舞台である四天王寺の訪問記を書いて、近松門左衛門の曽根崎心中の話は、後回しにすることとしたい。

この四天王寺は、能「弱法師」の舞台。

如月の、梅が匂い咲き乱れる満月の日、夕陽丘の四天王寺で、俊徳丸と高安左衛門尉通俊父子が邂逅する話。

今の四天王寺の立つ夕陽丘は、繁華街に程近い住宅街で、この能のような詩情豊かな世界は想像さえできないのだが、昔は、丘の真下は波で洗われていて、遠く、淡路島の島影や、須磨明石の浜、南には、紀の海や和歌山が遠望できたのであろう。

私は、大阪でも仕事をしていた元関西人なのだが、阪神間が生活の舞台であったので、南のなんばくらいまではよく行くのだが、天王寺へは、動物園や博物館くらいで、殆ど縁がなくて、この四天王寺も初めての訪問であった。

日本橋の国立文楽劇場から、歩いて生玉神社、寺町を経て四天王寺に行ったのだが、それ程距離を感じなかったし、四天王寺の境内の大きさの方が印象的であった。

四天王寺は、この能でも語られているように、『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたという日本最古の日本仏教の祖とされる「聖徳太子建立の寺」であるのだが、現在残っている塔中は、古い建物と言えば、下記写真の江戸初期の六時堂(重要文化財)など極僅かなので、殆ど朱塗りの建物で新しい。

しかし、飛鳥時代の代表的な伽藍配置である、南北に南大門、中門、塔、金堂、講堂が一直線上に並ぶ天王寺式伽藍配を維持している。

五重塔が今修理中で、残念ながら、内部には入れなかった。

ところで、能「弱法師」で、俊徳丸父子が再会するのは、西門の石の鳥居のところで、ここで祈りを捧げていると、梅の香しい香りを聞き、袖に花びらを受けて、施行を感じた。と言う。

どうせ、この舞台の鳥居があるわけではなく、その場所を詮索するのも野暮なので、西大門の写真を撮っておいたのだが、梅の木もなければ、雰囲気など全く無に等しい。

特に、このお寺は、込み入った住宅街にあるので、地方の寺院のように門前町的な佇まいが感じられないので、余計に、物語の舞台をイメージしにくいのである。

能は、初心者の私など、鑑賞しながら、如何に想像豊かに、そのシチュエーションなり曲想を感想して、味わえるかが大切だと思っているので、出来るだけ、夢想空想することにしていて、細かいことは気にしないようにしている。

さて、2月13日の国立能楽堂の袴能「弱法師」は、シテ/俊徳丸は観世銕之丞、ワキ/高安通俊は殿田健吉、アイ/従者は石田幸雄、

勿論、シテ俊徳丸の銕之丞師は、直面であったが、盲目なので、最初から再度まで、目を閉じたままで、舞っておられた。

昨年2月に、宝生流能「弱法師」を、シテ/俊徳丸 大坪喜美雄、ワキ/高安通俊 飯冨雅介で鑑賞しているので、「弱法師」は、今回で2回目である。

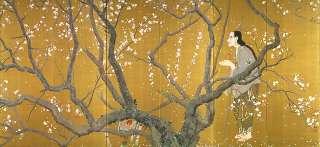

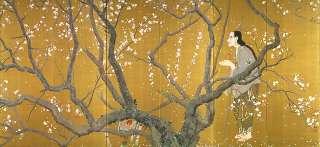

幸いなことに、東京都美術館で開かれた「日本美術院再興100年 特別展世紀の日本画」展で、重要文化財である下村観山の「弱法師」を見ているので、一層、イメージが湧いてくる。

しかし、私にとっては、この俊徳丸の話は、歌舞伎や文楽の「攝州合邦辻」で、はるか以前に馴染みの舞台であり、この方は、大分、後発でストーリーももっと豊かに面白く変わっていて、芝居の舞台なので、話は分かり易くてストレートに楽しめる。

ところが、ここでは、舞台は、西門ではなく、四天王寺の南門前で、近くの万代池に変わっている。

そうすると、下の写真の扉の門である。

小一時間、境内を散策して、地下鉄で梅田に向かった。

その後、梅田の曽根崎に出て、お初徳兵衛のお初天神に立ち寄って、伊丹空港に出た。

今回は、話が前後するのだが、先日、国立文楽劇場で観世流の袴能「弱法師」を鑑賞したので、その舞台である四天王寺の訪問記を書いて、近松門左衛門の曽根崎心中の話は、後回しにすることとしたい。

この四天王寺は、能「弱法師」の舞台。

如月の、梅が匂い咲き乱れる満月の日、夕陽丘の四天王寺で、俊徳丸と高安左衛門尉通俊父子が邂逅する話。

今の四天王寺の立つ夕陽丘は、繁華街に程近い住宅街で、この能のような詩情豊かな世界は想像さえできないのだが、昔は、丘の真下は波で洗われていて、遠く、淡路島の島影や、須磨明石の浜、南には、紀の海や和歌山が遠望できたのであろう。

私は、大阪でも仕事をしていた元関西人なのだが、阪神間が生活の舞台であったので、南のなんばくらいまではよく行くのだが、天王寺へは、動物園や博物館くらいで、殆ど縁がなくて、この四天王寺も初めての訪問であった。

日本橋の国立文楽劇場から、歩いて生玉神社、寺町を経て四天王寺に行ったのだが、それ程距離を感じなかったし、四天王寺の境内の大きさの方が印象的であった。

四天王寺は、この能でも語られているように、『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたという日本最古の日本仏教の祖とされる「聖徳太子建立の寺」であるのだが、現在残っている塔中は、古い建物と言えば、下記写真の江戸初期の六時堂(重要文化財)など極僅かなので、殆ど朱塗りの建物で新しい。

しかし、飛鳥時代の代表的な伽藍配置である、南北に南大門、中門、塔、金堂、講堂が一直線上に並ぶ天王寺式伽藍配を維持している。

五重塔が今修理中で、残念ながら、内部には入れなかった。

ところで、能「弱法師」で、俊徳丸父子が再会するのは、西門の石の鳥居のところで、ここで祈りを捧げていると、梅の香しい香りを聞き、袖に花びらを受けて、施行を感じた。と言う。

どうせ、この舞台の鳥居があるわけではなく、その場所を詮索するのも野暮なので、西大門の写真を撮っておいたのだが、梅の木もなければ、雰囲気など全く無に等しい。

特に、このお寺は、込み入った住宅街にあるので、地方の寺院のように門前町的な佇まいが感じられないので、余計に、物語の舞台をイメージしにくいのである。

能は、初心者の私など、鑑賞しながら、如何に想像豊かに、そのシチュエーションなり曲想を感想して、味わえるかが大切だと思っているので、出来るだけ、夢想空想することにしていて、細かいことは気にしないようにしている。

さて、2月13日の国立能楽堂の袴能「弱法師」は、シテ/俊徳丸は観世銕之丞、ワキ/高安通俊は殿田健吉、アイ/従者は石田幸雄、

勿論、シテ俊徳丸の銕之丞師は、直面であったが、盲目なので、最初から再度まで、目を閉じたままで、舞っておられた。

昨年2月に、宝生流能「弱法師」を、シテ/俊徳丸 大坪喜美雄、ワキ/高安通俊 飯冨雅介で鑑賞しているので、「弱法師」は、今回で2回目である。

幸いなことに、東京都美術館で開かれた「日本美術院再興100年 特別展世紀の日本画」展で、重要文化財である下村観山の「弱法師」を見ているので、一層、イメージが湧いてくる。

しかし、私にとっては、この俊徳丸の話は、歌舞伎や文楽の「攝州合邦辻」で、はるか以前に馴染みの舞台であり、この方は、大分、後発でストーリーももっと豊かに面白く変わっていて、芝居の舞台なので、話は分かり易くてストレートに楽しめる。

ところが、ここでは、舞台は、西門ではなく、四天王寺の南門前で、近くの万代池に変わっている。

そうすると、下の写真の扉の門である。

小一時間、境内を散策して、地下鉄で梅田に向かった。