この国立劇場で、文楽の「寿式三番叟」は、何度か観ているのだが、特に、記憶に残っているのは、二人の三番叟が、激しく舞い狂う最後のシーンである。

確か、あの時は、翁を和生、千載を清十郎、三番叟を玉男と勘十郎が遣っていたと思うのだが、とにかく、能「翁」とは、この部分が大きく違っているので、非常に印象的であった。

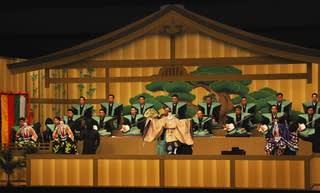

この口絵写真は、芸術文化振興会のHPから借用したのだが、舞台は、能楽堂を模して、大きな松が描かれた鏡板をバックに、能舞台の天井が吊り下げられた格好で設営されていて、能の雰囲気を醸し出していて、面白いと思った。

能舞台と同じように、翁や千載や三番叟が舞う舞台の後ろに、三味線と太夫が一列に陣取っており、他の囃子は、下手の御簾から奏されている。

能の「翁」は、全くほかの能と違って、正に、神の領域と言うか神がかった雰囲気で神聖な儀式として上演されるので、演者はすべて精進潔斎し、観客も神事の参加者であるから、上演中は、見所への出入りは一切禁止される。

文楽の場合には、私の場合、以前に、遅れて来場し途中で入れて貰えたので、それ程のこともないのであろうが、しかし、翁の津駒太夫は、真っ赤に緊張して全霊を振り絞った面持ちで語っていたし、日頃豪快に人形を遣っている玉男が、顔面蒼白と言った感じの緊張した表情で、実に厳かに翁を遣っていて、ただの舞台ではないことを悟らされた思いであった。

文楽の「寿式三番叟」は、能の「翁」を踏襲しているのだが、やはり、三番叟の扱いの差が異色である。

能「翁」の方は、狂言方が、直面の三番三(三番叟)姿で登場し、「揉ノ段」を舞った後、黒式尉の面をつけて、鈴を渡されて、「鈴ノ段」の舞を舞う。

荘重で重々しい翁や千載の舞とは違って、躍動感に満ちた舞である。

しかし、この「翁」の一種孤高な趣さえ感じさせる三番叟の舞に比べると、文楽の三番叟は、家内安全・五穀豊穣・子孫繁栄を寿ぐのであるから、着衣からしてお神楽風で、悪く言えば、猿回し風の派手な格好で登場して、同じく、「揉ノ段」と「鈴ノ段」を舞うのだが、二人の連れ舞であるから、正に、見せて魅せる舞台で、とにかく、生身の役者では演じ切れない、人形だから演じれる躍動感に満ちた激しくも素晴らしい芸を見せる。

当然、詞章も「翁」とは違っていて、「翁」は、翁の「とうとうたらりたらりら、・・・」と荘重な謡から始まるのだが、文楽の場合には、人間国宝の鶴澤寛治の三味線が皮切りとなり、津駒太夫の「それ豊秋津州の大日本、・・・」とアマテラス大神の日本誕生から、素晴らしい天下太平の御世を称えて謳い上げ、「とうとう・・・」と荘重な翁の舞の幕開けに繋ぐ。

天下泰平、国家安穏、長久円満、息災延命を願って、神がかりの舞で、日本国の素晴らしさを謳歌する。

とにかく、「とうとうたらりたらりら、・・・」誰にも、その意味は分からないようだが、観客が、神の儀式に参加して、神性の崇高さを体験する貴重な機会が、能「翁」であり、文楽や歌舞伎の「寿式三番叟」なのである。

津駒太夫と玉男の翁、呂勢太夫と文昇の千載、咲甫太夫と睦太夫、そして、玉勢と簑紫郎の三番叟の素晴らしい芸を楽しめるのも、今回の特別記念公演のポイントであろう。

40分をオーバーするこのパーフォーマンス、いつ見ても、特別な感慨を覚える。

確か、あの時は、翁を和生、千載を清十郎、三番叟を玉男と勘十郎が遣っていたと思うのだが、とにかく、能「翁」とは、この部分が大きく違っているので、非常に印象的であった。

この口絵写真は、芸術文化振興会のHPから借用したのだが、舞台は、能楽堂を模して、大きな松が描かれた鏡板をバックに、能舞台の天井が吊り下げられた格好で設営されていて、能の雰囲気を醸し出していて、面白いと思った。

能舞台と同じように、翁や千載や三番叟が舞う舞台の後ろに、三味線と太夫が一列に陣取っており、他の囃子は、下手の御簾から奏されている。

能の「翁」は、全くほかの能と違って、正に、神の領域と言うか神がかった雰囲気で神聖な儀式として上演されるので、演者はすべて精進潔斎し、観客も神事の参加者であるから、上演中は、見所への出入りは一切禁止される。

文楽の場合には、私の場合、以前に、遅れて来場し途中で入れて貰えたので、それ程のこともないのであろうが、しかし、翁の津駒太夫は、真っ赤に緊張して全霊を振り絞った面持ちで語っていたし、日頃豪快に人形を遣っている玉男が、顔面蒼白と言った感じの緊張した表情で、実に厳かに翁を遣っていて、ただの舞台ではないことを悟らされた思いであった。

文楽の「寿式三番叟」は、能の「翁」を踏襲しているのだが、やはり、三番叟の扱いの差が異色である。

能「翁」の方は、狂言方が、直面の三番三(三番叟)姿で登場し、「揉ノ段」を舞った後、黒式尉の面をつけて、鈴を渡されて、「鈴ノ段」の舞を舞う。

荘重で重々しい翁や千載の舞とは違って、躍動感に満ちた舞である。

しかし、この「翁」の一種孤高な趣さえ感じさせる三番叟の舞に比べると、文楽の三番叟は、家内安全・五穀豊穣・子孫繁栄を寿ぐのであるから、着衣からしてお神楽風で、悪く言えば、猿回し風の派手な格好で登場して、同じく、「揉ノ段」と「鈴ノ段」を舞うのだが、二人の連れ舞であるから、正に、見せて魅せる舞台で、とにかく、生身の役者では演じ切れない、人形だから演じれる躍動感に満ちた激しくも素晴らしい芸を見せる。

当然、詞章も「翁」とは違っていて、「翁」は、翁の「とうとうたらりたらりら、・・・」と荘重な謡から始まるのだが、文楽の場合には、人間国宝の鶴澤寛治の三味線が皮切りとなり、津駒太夫の「それ豊秋津州の大日本、・・・」とアマテラス大神の日本誕生から、素晴らしい天下太平の御世を称えて謳い上げ、「とうとう・・・」と荘重な翁の舞の幕開けに繋ぐ。

天下泰平、国家安穏、長久円満、息災延命を願って、神がかりの舞で、日本国の素晴らしさを謳歌する。

とにかく、「とうとうたらりたらりら、・・・」誰にも、その意味は分からないようだが、観客が、神の儀式に参加して、神性の崇高さを体験する貴重な機会が、能「翁」であり、文楽や歌舞伎の「寿式三番叟」なのである。

津駒太夫と玉男の翁、呂勢太夫と文昇の千載、咲甫太夫と睦太夫、そして、玉勢と簑紫郎の三番叟の素晴らしい芸を楽しめるのも、今回の特別記念公演のポイントであろう。

40分をオーバーするこのパーフォーマンス、いつ見ても、特別な感慨を覚える。