やっと、「神曲」の煉獄編を読むことになった。

最初の地獄篇を読んで、1年かかったことになる。

ブリタニカ国際大百科事典によると、「煉獄」とは、

浄罪界ともいう。キリスト教において神により罪をゆるされ義とされたが,その罪の償いをまだ終っていない死者の霊魂が死後至福の状態に導かれるまで,残された償いを果すためにおかれると信じられる苦しみの状態。この状態にある死者のために祈ることが可能であり,またよいこととされる。ダンテの『神曲』第2編はこの信仰に基づく。この教義についてはカトリック神学者間にも解釈上の問題があり,プロテスタントでは概して煉獄の存在を否定している。 と説明している。

天国は「最高の、そして最終的な幸福の状態」であり、地獄は「神から永遠に離れ、永遠の責め苦を受ける状態」なのだが、その中間にある煉獄は、天国には行けなかったが地獄にも墜ちなかった人の行く中間的なところであり、苦罰によって罪を清められた後、天国に入るとされている。

今道友信先生によると、

地獄と煉獄の違いは、両方とも死後の世界だが、前者は絶望の府であるが、後者は希望のあるところであるのだが、煉獄は、ヨブ記や詩篇にその片鱗はあったが、12世紀末まで、煉獄(purgatorium)と言う語は名詞として存在せず、煉獄は実在しなかったと説明されている。

また、煉獄は、7つの大罪 傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、貪欲、貪食、色欲 の層に分かれていて、煉獄の山は、地獄の門の正反対に屹立する山で、その頂上には地上の楽園、Edenの園がある。

煉獄のイメージが、1世紀を経て一気に、ダンテによって明らかになったのであろうが、地獄篇のように克明に描写されていて興味深いのだが、ダンテが遭遇する苦しむ人々たちやウェルギリウスに、政治や諸都市の悪徳、道徳や愛等々、正論を語れせており、ダンテの政治思想や哲学、人生訓などが、吐露されていて、非常に面白い。

この煉獄編の第九歌に、煉獄の門が歌われている。

三段の石段があり最上段に剣を持った天使が座っていて、ダンテの胸を三度打ち、罪を表すPと言う字を7個刻むのだが、その後、煉獄の7層を遍歴している間に、Pが一つずつ消えて行き、頂上に達して、第三十歌で、憧れのベアトリーチェに会う。

ここで、ここまで、ダンテを導いてきたウェルギリウスが、姿を消す。ローマの偉大な詩人だが、BC生まれで、キリストの洗礼を受けておらず、人間の理性を以てしては天国へ上れないからで、ここからは、ベアトリーチェが先達を務める。

ところで、このベアトリーチェだが、野上先生によると、ダンテは、同じ9歳の時に、フォルコ=ポルティナーリの広大な庭園で開催された花祭りの宴会で、令嬢のベアトリーチェに会って一目惚れして、詩物語「新生」を書き、9年後18歳の時に、アルーノ川の聖トリニタ橋のたもとで、二人の女友達にはさまれて歩いているベアトリーチェに再び逢ったが、その時彼女は、ダンテを意識して優しく優美に会釈した。と言う。

ただそれだけで、ダンテが、恋焦がれて永遠の女性として、「神曲」で、天国への導き手として描き切ったと言うのであるから、プラトーンの神に攫われたダンテを触発した、ベアトリーチェのインスパイア―パワーの凄さは、格別だったのであろう。

このベアトリーチェは、フィレンツェ第一の富豪の令嬢故、同じ銀行家のシモーネ=デ=バルディと結婚して、24歳で夭折したのだが、両替業でやっと生計を立てていた貧乏貴族の子息ダンテには、高根の花で、片思いに終わったと言うことである。

しかし、このベアトリーチェの夭折が、ダンテに新曲を書かせたのであるから、ベアトリーチェは、ダンテにとっては、誰にも属さない孤高の存在として生き続けていたのであろう。

そう思ったのだが、先の歌で、正道を踏み外したダンテの過去十年間の行状を攻め立て、第三十一歌では、恋焦がれたのは美しい姿態であって、亡くなると、至上の喜びも脆くも失せて、現世の他のものに惹き付けられたとして、ベアトリーチェに激しく糾弾されて、目をベアトリーチェへの愛から逸らせたことへの罪を悟って激しい悔恨の情に苛まれ卒倒すると言うストーリー展開になっていて、非常に興味深い。

この時も、ダンテは、現世でも余人を凌ぐ美しさだったが、眼前のベアトリーチェは、昔の美しさえはるかに及ばぬ美しさだと述べており、理想の極致を反芻していたのであろう。

この「神曲」は、長編叙事詩なので、韻を踏むなど朗詠を聴くと、はるかに、その良さが分かるのであろうが、今道友信先生は、ダンテ「神曲」連続講義で、重要な詩のイタリア語の原文を示して、受講者たちと一緒に朗詠していて、その一端を感じて興味深かった。

平家物語を、朗読で読むよりも、上原まりの越前琵琶の朗詠で聴く楽しさに匹敵するのであろう。

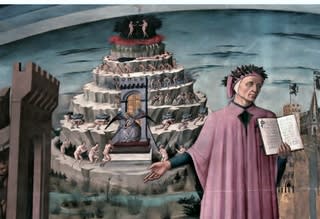

(追記)神曲の煉獄のイメージ図としては、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂にある、ドメニコ・ディ・ミケリーノの絵画《ダンテ、『神曲』の詩人》が一番よくわかる。ダンテの背後の三角錐の山で、中央下に天子の座る門があり、頂上はエデンの園である。

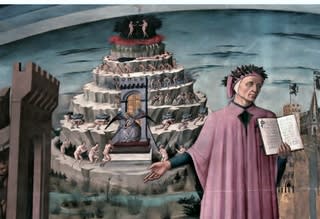

小さい画像だが、ダンテハウスに展示されている次の煉獄図もイメージとしては恰好かもしれない。

最初の地獄篇を読んで、1年かかったことになる。

ブリタニカ国際大百科事典によると、「煉獄」とは、

浄罪界ともいう。キリスト教において神により罪をゆるされ義とされたが,その罪の償いをまだ終っていない死者の霊魂が死後至福の状態に導かれるまで,残された償いを果すためにおかれると信じられる苦しみの状態。この状態にある死者のために祈ることが可能であり,またよいこととされる。ダンテの『神曲』第2編はこの信仰に基づく。この教義についてはカトリック神学者間にも解釈上の問題があり,プロテスタントでは概して煉獄の存在を否定している。 と説明している。

天国は「最高の、そして最終的な幸福の状態」であり、地獄は「神から永遠に離れ、永遠の責め苦を受ける状態」なのだが、その中間にある煉獄は、天国には行けなかったが地獄にも墜ちなかった人の行く中間的なところであり、苦罰によって罪を清められた後、天国に入るとされている。

今道友信先生によると、

地獄と煉獄の違いは、両方とも死後の世界だが、前者は絶望の府であるが、後者は希望のあるところであるのだが、煉獄は、ヨブ記や詩篇にその片鱗はあったが、12世紀末まで、煉獄(purgatorium)と言う語は名詞として存在せず、煉獄は実在しなかったと説明されている。

また、煉獄は、7つの大罪 傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、貪欲、貪食、色欲 の層に分かれていて、煉獄の山は、地獄の門の正反対に屹立する山で、その頂上には地上の楽園、Edenの園がある。

煉獄のイメージが、1世紀を経て一気に、ダンテによって明らかになったのであろうが、地獄篇のように克明に描写されていて興味深いのだが、ダンテが遭遇する苦しむ人々たちやウェルギリウスに、政治や諸都市の悪徳、道徳や愛等々、正論を語れせており、ダンテの政治思想や哲学、人生訓などが、吐露されていて、非常に面白い。

この煉獄編の第九歌に、煉獄の門が歌われている。

三段の石段があり最上段に剣を持った天使が座っていて、ダンテの胸を三度打ち、罪を表すPと言う字を7個刻むのだが、その後、煉獄の7層を遍歴している間に、Pが一つずつ消えて行き、頂上に達して、第三十歌で、憧れのベアトリーチェに会う。

ここで、ここまで、ダンテを導いてきたウェルギリウスが、姿を消す。ローマの偉大な詩人だが、BC生まれで、キリストの洗礼を受けておらず、人間の理性を以てしては天国へ上れないからで、ここからは、ベアトリーチェが先達を務める。

ところで、このベアトリーチェだが、野上先生によると、ダンテは、同じ9歳の時に、フォルコ=ポルティナーリの広大な庭園で開催された花祭りの宴会で、令嬢のベアトリーチェに会って一目惚れして、詩物語「新生」を書き、9年後18歳の時に、アルーノ川の聖トリニタ橋のたもとで、二人の女友達にはさまれて歩いているベアトリーチェに再び逢ったが、その時彼女は、ダンテを意識して優しく優美に会釈した。と言う。

ただそれだけで、ダンテが、恋焦がれて永遠の女性として、「神曲」で、天国への導き手として描き切ったと言うのであるから、プラトーンの神に攫われたダンテを触発した、ベアトリーチェのインスパイア―パワーの凄さは、格別だったのであろう。

このベアトリーチェは、フィレンツェ第一の富豪の令嬢故、同じ銀行家のシモーネ=デ=バルディと結婚して、24歳で夭折したのだが、両替業でやっと生計を立てていた貧乏貴族の子息ダンテには、高根の花で、片思いに終わったと言うことである。

しかし、このベアトリーチェの夭折が、ダンテに新曲を書かせたのであるから、ベアトリーチェは、ダンテにとっては、誰にも属さない孤高の存在として生き続けていたのであろう。

そう思ったのだが、先の歌で、正道を踏み外したダンテの過去十年間の行状を攻め立て、第三十一歌では、恋焦がれたのは美しい姿態であって、亡くなると、至上の喜びも脆くも失せて、現世の他のものに惹き付けられたとして、ベアトリーチェに激しく糾弾されて、目をベアトリーチェへの愛から逸らせたことへの罪を悟って激しい悔恨の情に苛まれ卒倒すると言うストーリー展開になっていて、非常に興味深い。

この時も、ダンテは、現世でも余人を凌ぐ美しさだったが、眼前のベアトリーチェは、昔の美しさえはるかに及ばぬ美しさだと述べており、理想の極致を反芻していたのであろう。

この「神曲」は、長編叙事詩なので、韻を踏むなど朗詠を聴くと、はるかに、その良さが分かるのであろうが、今道友信先生は、ダンテ「神曲」連続講義で、重要な詩のイタリア語の原文を示して、受講者たちと一緒に朗詠していて、その一端を感じて興味深かった。

平家物語を、朗読で読むよりも、上原まりの越前琵琶の朗詠で聴く楽しさに匹敵するのであろう。

(追記)神曲の煉獄のイメージ図としては、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂にある、ドメニコ・ディ・ミケリーノの絵画《ダンテ、『神曲』の詩人》が一番よくわかる。ダンテの背後の三角錐の山で、中央下に天子の座る門があり、頂上はエデンの園である。

小さい画像だが、ダンテハウスに展示されている次の煉獄図もイメージとしては恰好かもしれない。