水を葡萄酒に変えたとされる石の水甕が教会にありました。

この話に関連して余談話を。私が田川建三という名前を知ったのは彼の著書「イエスという男」でした。これ以後彼のファン?になりいくつかの著書を読みました。その「イエスという男」(図書館からの貸し出し)にこのカナの話がありました。それは結婚式には葡萄酒が絶対的に必要なものではなく水でも構わないという貧乏人の立場に立った教えだと書いてありました(と記憶しています)。イエスはやっぱり貧乏人の味方なんだなとその時思いました。その後少し財政にゆとりができたのでこの本を購入して再読することにしました。ところがこの本は第2版「増補改訂版」でした。それにはこのカナの話は記述されていませんでした。なぜなのだろうか思っています。私の記憶違いの可能性もあるので図書館でもう一度初版本を見ようとしましたが、すでに図書館にはありませんでした。というわけでこの話は依然として記憶違いの可能性があります。間違いの場合は以上の文章は取り消します。しかし、私の長年のもやもやです。「イエスという男」の初版本をお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひお教えください。

イエスの奇跡行為は4つの福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)を整理すると22になります(「イエスという経験」p152 大貫隆著)(注)。その最初の奇跡がカナでの結婚式でした。結婚式の最中に葡萄酒がなくなったことをマリアから聞いたイエスが石の水甕に水を入れさせ葡萄酒に変えたという話です(ヨハネ2章-1~11節、 以下章、節省略)。その場所とされる所にカナの婚礼教会があります。

この奇跡の不思議については次回にして、ここでもう一つの不思議を紹介しておきます。この話の冒頭は「葡萄酒が足りなくなったので、母がイエスに、『葡萄酒がなくなりました』といった。イエスは母に言われた。「女よ、私とどんなかかわりがあるのです。私の時はまだ来ていません」となっています。いやにイエスはここで(でも)マリアに冷たいですね。 2009年5月26日と2010年6月1日にも紹介したように聖書にはイエスの親孝行の話はで出てきませんね。

(注)山形孝夫著「聖書物語」によれば115話(p147)

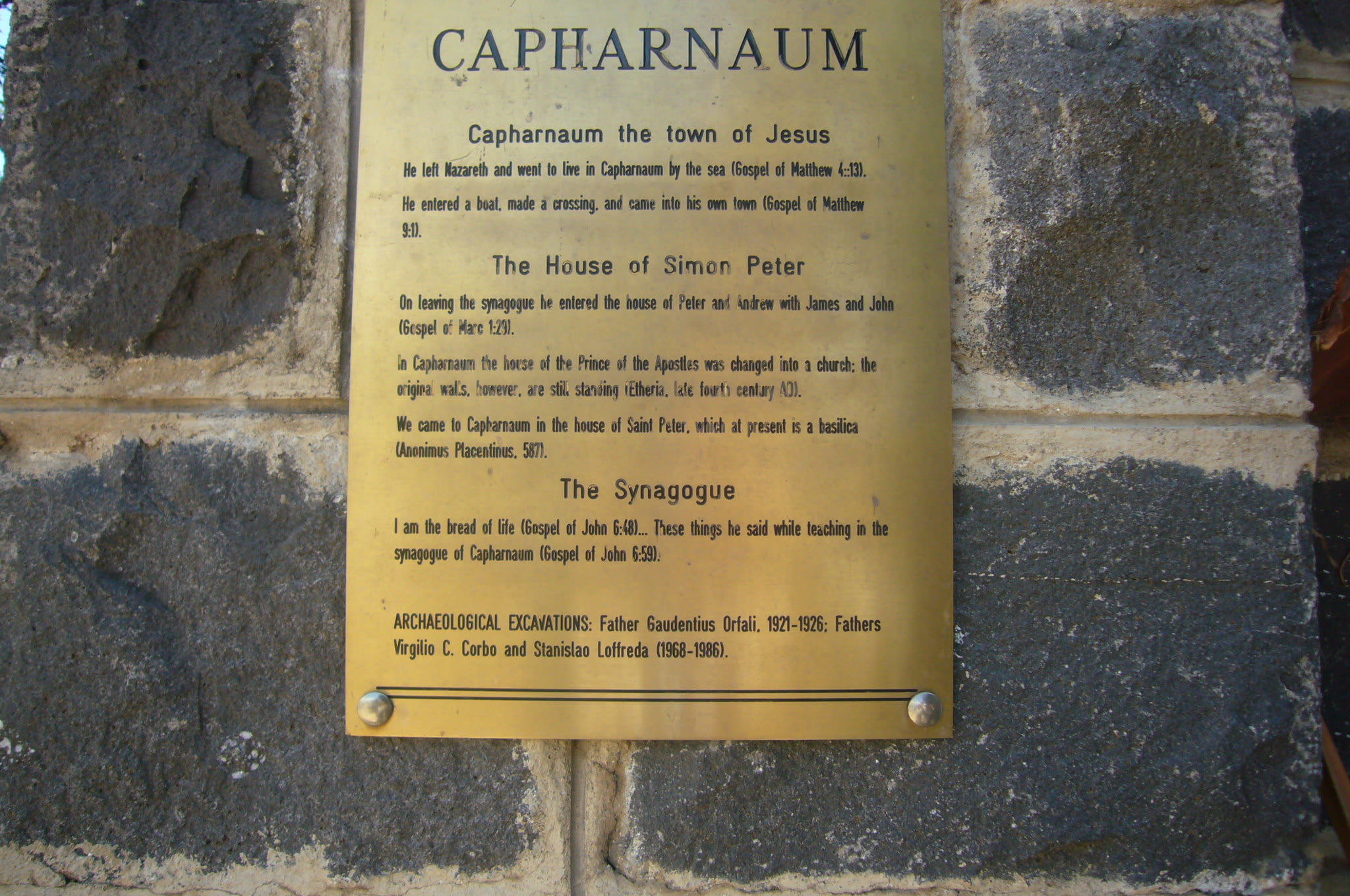

イエスは生まれて間もなくベツレヘムからナザレに帰り30歳くらいの時からガリラヤ湖畔のカペルナウムで宣教を始めます。 この地に写真のように掲示がありました。最初に説教をしたユダヤ教のシナゴーグ跡です。もちろんイエスはユダヤ教徒です。ここでの説教が有名な「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」です。

私が旅行をするときの業者を選ぶ基準の一つに「土産物屋に連れて行かない」があります。しかし現地での関係でどうしても土産物屋に連れて行かれることがときにあります。今回のベツレヘムがそうでした。 イスラーム卓越のところでキリスト教グッヅの店であったのがなんとなく面白かったので紹介します。

イエスが生まれたとされる所に聖誕教会があります。カトリック教会(フランシスコ派)東方教会、アルメニア教会の区分所有になっています。

写真はその聖誕教会の地下にある生誕の場所です。周りの星は東方からの占星術師(ギデオン聖書の英文ではwise men 、日本語では占星術の学者となっています)がイエスの誕生を寿いだことに由来します(聖書マタイ2章)。余談ですがルカ2章では占星術師は羊飼いになっています。またよく東方の3博士などと言われていますし、宗教絵画でも3人が描かれていますが、聖書には人数を3人とは特定していません、後世の付足しです。

この占星術師が来た日は公現祭として祭日になっていますが、それほどのお祝いはありません。しかし、アルメニア教会ではその日を1月6日としてクリスマスより盛大に祝います。

受胎告知はナザレでしたが生誕地は約100km南のベツレヘムです(2010年3月15日地図)。当時人口調査があり家族はお父さんの本籍地ベツレヘム帰っていたと聖書(ルカ2章)は述べています。

さてそのベツレヘムは人口約3万人で現在パレスチナ自治区内にあります。街は写真のように分離壁に囲まれています。

2009年5月26日にスペインのサグダラ・ファミリア聖堂にあるイエスの親孝行の浮彫を紹介しました。珍しい構図なのでヴェテラン添乗員堤さんにこのようなイエスの親孝行の姿を他のところで見たことがありますか尋ねました。ナザレで見たのが唯一ですとの返事でした。

ありました。 イエスがお父さんに大工仕事を教えてもらっていますね。撮影が下手なのか、はたまた?右にいるお父さんヨセフの影が薄いですね。

イエスがお父さんに大工仕事を教えてもらっていますね。撮影が下手なのか、はたまた?右にいるお父さんヨセフの影が薄いですね。

なお、キリスト教と親孝行の関係について2009年5月26日に駄弁を弄しています。 今回の旅行で一番印象深い聖ヨセフ教会でした。