先日、わらびさんご夫妻に誘って頂いて、ビール作りを体験して参りました。

朝9時半から夕方5時近くまで、みっちり講義と実習というなかなか充実したものでした。

普段何気なく飲んでいたビールですが、製造工程を知るとなかなか奥が深いことが分かりました。

かなり複雑な工程で、記憶も怪しくなってきましたが、ご紹介しますね。

(写真が沢山あるので表示が重いかもしれません)

|

会場は、生麦。

生麦といえば生麦事件。

事件跡地のすぐ裏に・・・

|

|

キリンビール横浜工場があります。

4人1チームでビール作りへGO! |

|

横浜ビアザケ、ピルスナータイプ、ボックタイプ、黒ビール、赤ビールの5種類の味の特徴の説明があり、どれを作るか4人で相談しました。

結果我々は、ボックに。色は茶色、味は強くアルコール度数やや高めの濃厚なビールです。 |

|

左から、小麦、小麦、二条大麦、六条大麦。

ビールに使うのは二条大麦です。

精麦(水を含ませ発芽させ、焙燥して成長を止めて根を除去)された状態で輸入されてくるそうです。 |

|

同じ大麦が、焙燥の温度や時間でこのように色々な色に変わります。ビールのタイプによって配合が違って来ます。

それぞれかじってみましたが、カラメル麦芽は麦茶の味でした。 |

|

ビール造りの講義を受けている最中、1チームに1人ついて下さる講師の先生が、配合表をもとに麦芽を用意して下さいます。 |

|

こちらが我々の麦芽。

麦のカラも含めて粉砕し、全部まとめて使います。

手前に、ちょっと濃い色の麦芽があります。 |

|

鍋に水を入れ、麦芽も全部入れて、まずは50度(だったっけ?)に一定時間保ってタンパク質を分解させます。これによって生成されたアミノ酸が酵母の増殖のためのエサになります。 |

|

その後温度を上げ、65度に保ちます。

この段階で、デンプンを糖化します。糖分は、酵母のアルコール発酵のためのエサとなります。

この工程の最中に一部を別鍋取り分けて、95度くらいの高温にします。温度を上げることで酵素が不活性化し、デンプンが完全には糖化されないことになり、残った雑成分が旨みとなります。

|

|

(クリアな味を目指すスーパードライなどのビールはこの分割をせずに全てのデンプンを糖化させるそうです)

一定時間煮たあと、高温の麦汁をもとの鍋に戻します。

この段階で糖度21.5 度。とっても高級なメロンよりも甘いことになります。

味見してみると、昔懐かしのミロみたい! |

|

こちらは乾燥ホップ。

これは栽培種ですが、日本に自生する品種もあります。

和名はカラハナソウ。

ホップは雌雄異株で、ビールに使うのは雌株につく鞠花と呼ばれるこの部分です。 |

|

ホップをばらすと、ヒラヒラした部分のつけ根に黄色い粒があります。これが苦味成分を含む部分です。 |

|

通常、ホップは風味の劣化を防ぐため、乾燥・粉砕・圧縮されてタブレット状に加工されてから使われます。

品種により風味が違い、投入する順番が決まってきます(繊細な香りのものは最後に投入、など)。

「キリン一番搾りとれたてホップ」は、夏のホップ収穫シーズンに急速冷凍した生ホップを使っていて、風味が格別だそうです。 |

|

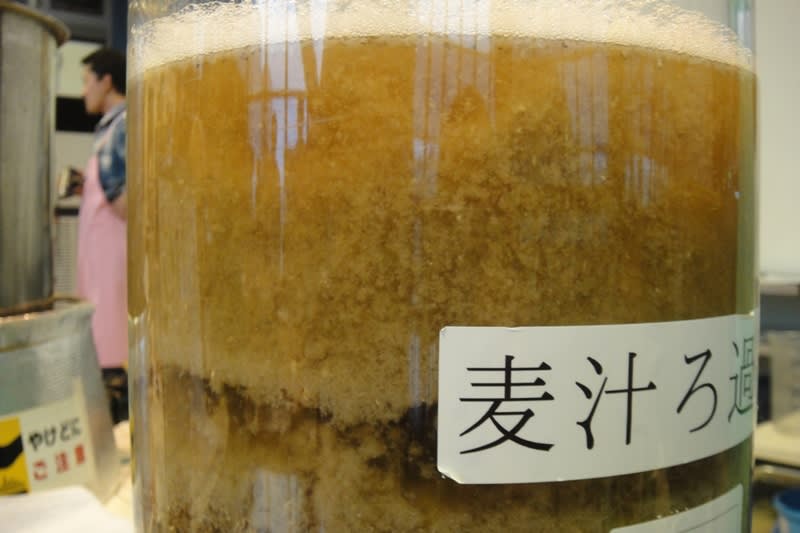

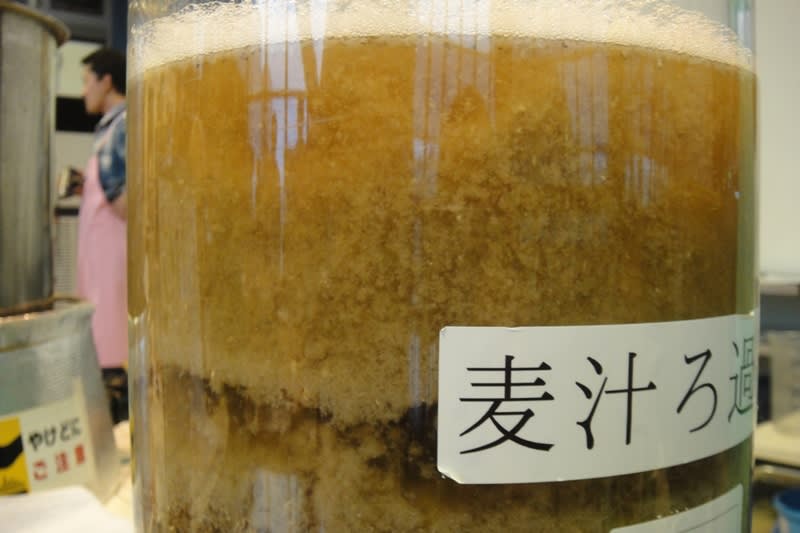

さて、次は濾過工程。先程の麦汁を、籾殻ともども濾過します。 |

|

固形部分が先に沈殿し、それ自体が濾層の役割を果たします。

ここで驚くほど大量の麦粕が出るのですが、これは飼料になったり、きのこの培地になったりするそうです。

(この工場でキノコキットを売ったらいいのでは・・・。買いたいわ)

|

|

一番下にはこんな網が敷いてあります。

麦汁を入れる際は、網の上数センチ分まで水を張っておき、籾殻がスリットに突き刺さって目詰まりするのを防ぎます。 |

|

網を逆側からみたところ。

一度濾過したあと、上から更にぬるま湯をかけて麦芽部分に残っている成分も洗い流します。

最初の一番麦汁だけを使ったものが「キリン一番搾り」です。

二番麦汁には旨み成分が沢山含まれているので、二番を使ったからといって必ずしも格が落ちるというものでもないようです。 |

|

それぞれのチームの漉した麦汁を味見してみました。

A,Bはボック、C,Dは横浜ビアザケです。ビールが違うと麦汁の味もかなり違いますし、同じタイプでもチームごとに明らかに違う味になっているのが面白いです。

我々のチームのが一番甘かったので、きっと一番美味しいビールになるのではないかなー☆。 |

|

確かこのあたりでランチタイム。ハンバーグセットでした。

この間講師の先生が濾過その他の面倒をみて下さいます。

そして帰ってきてから、ビールに魂を入れる「ホップ添加式」。

(クロレラみたい) |

|

意外とホップの量は少ないです。ホップはすぐに溶けてきます。 |

|

煮沸工程。

ホップは麦汁にビール特有の香りと苦味をつけると同時に、麦汁中のたんぱく質を凝固分離させ、液を澄ませる働きをします。また、この煮沸により、麦芽の酵素の働きを止め、麦汁を濃縮して、所定の濃度にします。 |

|

ここで比重計を使って最後の糖度チェック。

18.5度でした。

(お湯をかけて2番麦汁もとっているため、前計った21.5度より薄まっています)

ビールの種類によって目標糖度があるので、その数値になるように鍋に水を足します。

|

|

煮沸が終わって沈殿物を取り除く「ワールプール」の工程です。

お鍋を大きなへらでかき混ぜて、渦潮をつくります。

(この重要な役割は、ダンナサマが!心配心配。。。)

|

|

真ん中が窪むくらいに渦を作ることで、液体中の固形分が綺麗に沈むのだそうです。

アインシュタインの理論だとか。 |

|

しばらく精置すると、確かにクリアな液体になっています。

これをポンプで吸い出して冷却しながらタンクに入れます。

奥のコンテナに、パイプを渦巻き状にした冷却装置が氷に入っているのが見えますが、この氷水をかき混ぜながら冷却効果を高めます。 |

|

どんどん液体を吸い上げると、鍋底に、固形分が富士山状に沈殿しています(中央の白いところは山のてっぺん)。

ワールプール大成功!

ダンナサマ、見直したよ~。 |

|

冷却器で冷やした麦汁に、酵母を添加します。酵母は、生イーストを水で溶いたようなものでした。

(折角の澄んだ液体がまた濁ります)

冷やしておくのは、酵母添加後の発酵スピードをコントロールするためです。 |

|

これは、前日の実習で作られたもの。冷蔵されていますが、発酵が始まって泡が立っています。 |

8°C程度で一週間、低温発酵させると若いビールになります。

それを更に0度で低温貯蔵し、味と風味を調和させます。

熟成を終えたビールを珪藻土の濾過器で酵母やタンパク質を濾過して、ようやくビールが出来上がります。

このビールが出来上がるのは5月中旬。

とっても楽しみです。

4人の(お酒に対する)情熱を注がれて、非常に丁寧な温度管理をしたので、きっと美味しいビールが出来ることでしょう☆

工程を詳しく知ってみるとビール作りはかなり複雑で面倒だということが分かりました。折角実習したけれど、(酒税法云々は別にしても)自分では作れないな・・・・。

(家庭で作れるような)りんご酒実習とか、ワイン実習ってないかな~。

生麦ならそんなに遠くないし、お友達を誘ってビール作りを体験してこようかしら。

できあがりが待たれますね。

京成線に乗ったのは産まれて初めてだったかも。

このビール作りはとってもお勧めです☆

丸一日かかりますが、色々と教えて頂けて退屈しないです。ランチもついて、出来上がったビールももらえて、結構お得だと思います。

もうすぐ出来上がって来るはず。楽しみです。