久しぶりに、落語を楽しみに行こうと思って、国立演芸場に出かけて、中席の舞台を鑑賞して、桂歌丸師匠の圓朝の芝居噺「双蝶々雪の子別れ」を聴いた。

サゲもなくたいへん重く哀しい噺なのだが、これこそ噺家の語る本当の噺と思って、しみじみとした歌丸の語る噺を感動しながら聞いて帰って来た。

牡丹灯籠や文七元結なども、こんな語り口で円朝も語り続けて来たのであろうと思いながら、聴いていたのだが、落ちのあるげらげら笑って聞く落語に慣れていた私には、正に、新鮮な驚きと感動であった。

円朝は、歌舞伎の「双蝶々曲輪日記」からヒントを得て作った噺だと言うのだが、全く中身は変わっていて跡形もないのだが、落語の主体とも言うべき滑稽噺より、真面目な講談に近い、このような円朝の人情噺の方を、もっと聴いてみたいと思っている。

「文七元結」や「芝浜の革財布」などのように歌舞伎の世話物として江戸情緒たっぷりの庶民劇となって愛されているのも、分かるような気がするし、噺の噺たる所以でもあろうか。

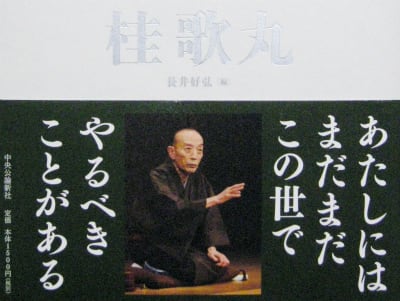

当日、演芸場で、楽屋入りの歌丸が署名したのだと言って売っていたサイン本・「恩返し」(この口絵写真は、その本の表紙の下部分を借用)を読むと、歌丸も、圓朝の「怪談牡丹燈籠」の「栗橋宿」をやってみろと言われた時には、できませんと断り続けていたらしい。

「圓朝師匠の噺はどれも長編で、筋が複雑に入り組んでいて、登場人物は多彩で大勢、難しい固有名詞も多い。演者としては、できれば避けて通りたい、難物中の難物です。」と言いながら、

「深い洞察力と、古風だけれど無理のない勧善懲悪の展開は魅力的です。」として、噺家が手間暇惜しまずに仕事をすれば、必ずや現代人の心に届く噺になる筈と信じて、「真景累ヶ淵」を5席に分けて、国立演芸場で演じたのだと言う。

この「双蝶々雪の子別れ」だが、

湯島大根畑の八百屋の長兵衛の子長吉は、母親が亡くなって、継母おみつが来ると、父親が取られてしまうと言う恐怖感に駆られて、心遣いをよそに悪戯の限りを尽くしてあることないこと父親に告げ口して苛め抜くので、見かねた大家が長兵衛を説教して、下谷山崎町の玄米問屋山崎屋に奉公に出す。

店では一部の隙もなく真面目に努めるのだが、夜中に悪友と巾着切を働いており、これを番頭権九郎に見つかる。

権九郎に唆されて店の金100両を盗むのだが、これを丁稚定吉に見つかったので、これを殺害し、店にもおれなくなったので、権九郎も殺して逐電する。

その後、長兵衛の長患いで、窮乏したおみつが、多田薬師の石置き場で物乞いをしているのに出くわして、長吉は連れ帰られて、病気の父に対面し、50両の金を残して、別れを告げる。

吹雪の中を急ぐ長吉に御用がかかり捕り物となる。

・・・・・もう一度後ろを振り返り、深い闇に降り続く雪のその先に向かって、もう一度後ろを振り返り、深い闇に降り続く雪のその先に向かって、

「おっ母ぁ、お父っつぁんのことは頼んだぜ・・・」

と、ポツリと口にすると、来た道にふたたび背を向けて歩き始めたその途端、

「長吉!御用だ!」

大詰めにかかると急にライトがトーンダウンして、吹雪が舞い始めて、紙吹雪が高座の歌丸の頭上に舞う。

おでこに、白い雪をつけた歌丸が深々と頭を下げると頭上から静かに幕が下りてくる。

歌舞伎の「双蝶々曲輪日記」は、幼くして里子に出された大関・濡髪長五郎が、訳あって人を殺して追われる身ながら、生みの母親お幸を訪ねて行くのだが、追手から逃がそうとする母親と義理の兄弟十次兵衛との親子兄弟の情愛と心の葛藤を描いた秀作で、義理と人情の板挟みに泣く庶民の感動を呼ぶ。

特に、「引窓」の場での、やっと村代官に任命された初仕事が濡髪捕縛で、意気揚々としていた十次兵衛が、義母への恩愛に咽び泣きながら、隠れている濡髪に聞こえるように、抜け道を告げる断腸の悲痛は胸を打つ。

歌丸の「双蝶々雪の子別れ」のしみじみとして澄んで流れるような、そして噛んで含めるような人情噺の語りは、正に感動的で、シーンと張りつめた空気の中で、熱い感動を呼ぶ。

帰ってから、パソコンで、青空文庫を叩いたが、「双蝶々雪の子別れ」はなかったので、偶々見つけた「落語暦〜ラクゴヨミ〜」を開いて、歌丸の落語の全文を読み返して、感動を新たにした。

半蔵門の劇場から、一駅の神保町でおりて、書店を散策していて、歴史本が多い「大雲堂」で、永井哲夫の「新版 三遊亭円朝」を買い求めた。

世阿弥の本を集めて読み始めたところだが、また、宿題が一つ増えた感じである。

サゲもなくたいへん重く哀しい噺なのだが、これこそ噺家の語る本当の噺と思って、しみじみとした歌丸の語る噺を感動しながら聞いて帰って来た。

牡丹灯籠や文七元結なども、こんな語り口で円朝も語り続けて来たのであろうと思いながら、聴いていたのだが、落ちのあるげらげら笑って聞く落語に慣れていた私には、正に、新鮮な驚きと感動であった。

円朝は、歌舞伎の「双蝶々曲輪日記」からヒントを得て作った噺だと言うのだが、全く中身は変わっていて跡形もないのだが、落語の主体とも言うべき滑稽噺より、真面目な講談に近い、このような円朝の人情噺の方を、もっと聴いてみたいと思っている。

「文七元結」や「芝浜の革財布」などのように歌舞伎の世話物として江戸情緒たっぷりの庶民劇となって愛されているのも、分かるような気がするし、噺の噺たる所以でもあろうか。

当日、演芸場で、楽屋入りの歌丸が署名したのだと言って売っていたサイン本・「恩返し」(この口絵写真は、その本の表紙の下部分を借用)を読むと、歌丸も、圓朝の「怪談牡丹燈籠」の「栗橋宿」をやってみろと言われた時には、できませんと断り続けていたらしい。

「圓朝師匠の噺はどれも長編で、筋が複雑に入り組んでいて、登場人物は多彩で大勢、難しい固有名詞も多い。演者としては、できれば避けて通りたい、難物中の難物です。」と言いながら、

「深い洞察力と、古風だけれど無理のない勧善懲悪の展開は魅力的です。」として、噺家が手間暇惜しまずに仕事をすれば、必ずや現代人の心に届く噺になる筈と信じて、「真景累ヶ淵」を5席に分けて、国立演芸場で演じたのだと言う。

この「双蝶々雪の子別れ」だが、

湯島大根畑の八百屋の長兵衛の子長吉は、母親が亡くなって、継母おみつが来ると、父親が取られてしまうと言う恐怖感に駆られて、心遣いをよそに悪戯の限りを尽くしてあることないこと父親に告げ口して苛め抜くので、見かねた大家が長兵衛を説教して、下谷山崎町の玄米問屋山崎屋に奉公に出す。

店では一部の隙もなく真面目に努めるのだが、夜中に悪友と巾着切を働いており、これを番頭権九郎に見つかる。

権九郎に唆されて店の金100両を盗むのだが、これを丁稚定吉に見つかったので、これを殺害し、店にもおれなくなったので、権九郎も殺して逐電する。

その後、長兵衛の長患いで、窮乏したおみつが、多田薬師の石置き場で物乞いをしているのに出くわして、長吉は連れ帰られて、病気の父に対面し、50両の金を残して、別れを告げる。

吹雪の中を急ぐ長吉に御用がかかり捕り物となる。

・・・・・もう一度後ろを振り返り、深い闇に降り続く雪のその先に向かって、もう一度後ろを振り返り、深い闇に降り続く雪のその先に向かって、

「おっ母ぁ、お父っつぁんのことは頼んだぜ・・・」

と、ポツリと口にすると、来た道にふたたび背を向けて歩き始めたその途端、

「長吉!御用だ!」

大詰めにかかると急にライトがトーンダウンして、吹雪が舞い始めて、紙吹雪が高座の歌丸の頭上に舞う。

おでこに、白い雪をつけた歌丸が深々と頭を下げると頭上から静かに幕が下りてくる。

歌舞伎の「双蝶々曲輪日記」は、幼くして里子に出された大関・濡髪長五郎が、訳あって人を殺して追われる身ながら、生みの母親お幸を訪ねて行くのだが、追手から逃がそうとする母親と義理の兄弟十次兵衛との親子兄弟の情愛と心の葛藤を描いた秀作で、義理と人情の板挟みに泣く庶民の感動を呼ぶ。

特に、「引窓」の場での、やっと村代官に任命された初仕事が濡髪捕縛で、意気揚々としていた十次兵衛が、義母への恩愛に咽び泣きながら、隠れている濡髪に聞こえるように、抜け道を告げる断腸の悲痛は胸を打つ。

歌丸の「双蝶々雪の子別れ」のしみじみとして澄んで流れるような、そして噛んで含めるような人情噺の語りは、正に感動的で、シーンと張りつめた空気の中で、熱い感動を呼ぶ。

帰ってから、パソコンで、青空文庫を叩いたが、「双蝶々雪の子別れ」はなかったので、偶々見つけた「落語暦〜ラクゴヨミ〜」を開いて、歌丸の落語の全文を読み返して、感動を新たにした。

半蔵門の劇場から、一駅の神保町でおりて、書店を散策していて、歴史本が多い「大雲堂」で、永井哲夫の「新版 三遊亭円朝」を買い求めた。

世阿弥の本を集めて読み始めたところだが、また、宿題が一つ増えた感じである。