ヴェネツィアは水の都ですからこのようにゴンドラというこのような小舟に乗っての観光でした。昔はこの型の船が主要な交通手段でしたが今では観光用です。車は禁止です。「米欧回覧実記」は「当府中ハ、ミナ舟ヲ以テ車ニカエ、島上ノ道路ハ、僅ニ人ヲ往来セシメルニ足ル」(岩波文庫㈣p348)と記しています。

1996年5月16日にローマ近郊のカタコンベを訪れ、その時従来のわたくしのカタコンベについての理解(主に高校世界史教科書から)が間違っていたことに気づき2005年~2006年にかけてそのことをこのブログに書きました。2018年各教科書会社に連絡(電話)したところ「帝国書房」から訂正の手紙が来、それをこのブログに今年4月20日に紹介しました。その他の教科書出版社からは連絡はありませんでしたが、多分もう修正されているからだと思っていました。山川出版社にも連絡(電話)をしましたが電話であったせいかクレーマー扱いで「ケンモホロロ」の応対でその後連絡ももちろんありませんでした。ところが、今年山川出版の教科書英訳本を見るとやはりまだ間違いの記述がありました。そこで今度は手紙でそのことを連絡しました。この30日に返事があり、間違いを認めて訂正の回答がありました。写真はその手紙の主要部分です。写真は少し見にくいので主要部分を転記します。

頂戴したご質問は、47頁「catacomb」の解説について、「place of refuge and clandestine worship during the persecution」とあるが、この記述は誤りではないか、とのことでしたかと存じます。

このたび、本書のもととなる『詳説世界史 改訂版』の執筆者に確認しました所、確かにご指摘のように、キリスト教徒のカタコンベは迫害がない時代から造られており、またキリスト教に限らず「異教徒」のカタコンベもローマから延びる街道沿いによく造られたことから、「迫害されたから地下墓地に難を逃れてそこでひそかに礼拝していた」という理解は、現在では適切ではないだろうとのことでございました。つきましては、『詳説世界史』並びに『英文詳説世界史』の該当部分は、執筆者と相談の上、今後修正をさせていただきます。ご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。

この後「こうした記述にいたった背景は***」との説明がありますが、わたくしにはよく理解できなかったので省略します。しかし、私とってなぜこのような間違った記述が長い間高校教科書にあったかの疑問は残ったままです。したがって、帝国書院の釈明の冒頭の「近年では」、同じく山川出版社の「現在では」には引っ掛かりがあります。

なお、以前にも紹介したように、わたくしが調べた範囲では唯一実教出版社「高校世界史B」のみが「迫害→避難→カタコンベ」の記述がなかったことを付け加えておきます。

「米欧回覧実記」(p358)は鐘楼からの景観を以下のように記述しています。「此ノ楼上ニ登リテ臨眺セシニ、『アトリャチック』海『アルプス』ノ山ニ環セラレ、当府ノ衆島ヲ水波ノ中ニ浮ミ出ス、景色甚タ佳ナリ」。この「衆島」の一つがこの写真のサン・ジョルジョ・マッジョーレ島でしょう。建物は780年に建設が始まり1223年地震で崩壊、1610年再建のカトリックベネディクト派の教会です。モネの絵画にも描かれているそうです。

余談話から。先日20代の若者と話をしていた時、この若者は「ヴェネツィア」と「ヴェニス」とは別の地名だと思っていたと話してくれました。古くからこの表記にはいろいろあるようです。このブログで時々お世話になっている150年前の「岩倉使節団『米欧回覧実記』」(注)にも「『ヴェニェシヤ』府ハ我日本ニテ『ベネチャ』トイヒシハ、即チ此府ノコトニテ、英ニテハ『ヴェニシ』ト云**」(岩波文庫(㈣)p345)と紹介されています。なお「ヴェニェシヤ」は現地の発音に一番近い表記のようです。

(注)1871年から1年10か月にかけて岩倉具視を団長とする明治政府の欧米視察団の久米邦武の報告書。日本人の海外旅行者必読の本だとわたくしは思っています。ジャレド・ダイアモンドの近著「危機と人類」でも絶賛。

この岩倉使節団はヴェネツィアでもっとも有名なサンマルコ広場にある鐘楼に登っています。「寺ノ前ニ建タル鐘楼ハ、高サ百メートルニテ****」(p348)と紹介しています。そこで?わたくしたちも登ってみました。写真はそこの鐘です。ただし岩倉使節団が登った鐘楼は1514年建設で1902年崩壊し、現在のは1921年再建なので我々が登ったのは岩倉使節団の時のそのままとは違います。

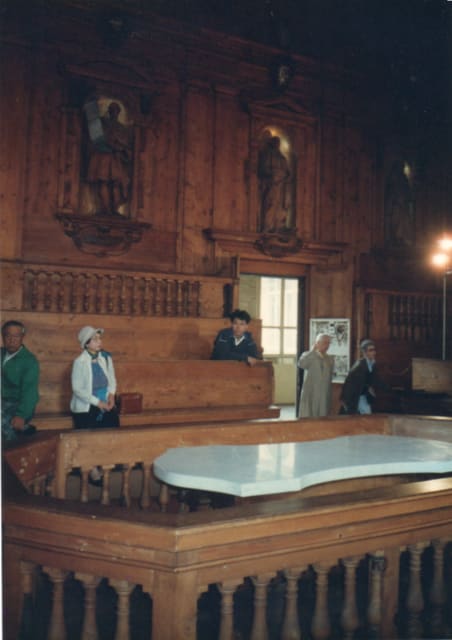

ボローニャには1088年創立の世界最古のボローニャがあります。ペトラルカ、ダンテ、ガリレオガリレイ、コペルニクスなどがここに在籍していました。写真は世界最初の解剖学教室で、このテーブルで世界最初の人体解剖が行われました。

ボローニャはBC7世紀からの歴史ある人口約40万人の都市です。観光名所の一つ「ネプチューン噴水」を紹介します。

ピウス 4 世の法王選出を記念して依頼されたもので、16 世紀にフランドル地方の彫刻家、ジャンボローニャにより制作されました。海を鎮めるために堂々と手を差し伸べる海の神、ネプチューンの姿が表現されています。ジャンボローニャはこのネプチューンの秘部をより大きな設計にする予定でしたが、教会からの反対にあい、実現しませんでした。角の天使像たちはアマゾン川、ナイル川、ドナウ川、ガンジス川という、その当時の四大河川を象徴しています。また、オセアニア発見前に知られていた4つの大陸を象徴しているという解釈もあるようです。

近くでの写真では傾斜はよくわかりませんね。ガリレオが落下の実験をしたのがこの頂上からという話は有名ですね。わたくしも頂上に登ってガリレオの見た景観を見たかったですが、当時(1996年)は工事中(1990年~2001年)で中に入れなくて残念でした。

ピサは中世にアマルフィ、ジェノヴァ、ヴェネツィアと並んで4大海洋都市として名をはせました。現在ではピサの斜塔で有名です。その最盛期に建設された建築物がドウモ広場にあります。手前から、洗礼堂、大聖堂、鐘楼の斜塔です。

このサン・ジミニヤーノについて「ロンリープラネット日本語訳(p533)」に少し皮肉ぽい紹介があるのでその部分を転記します。(時々ロンリープラネットにはこのような記述があります。魅力の一つ)

「人気にはもっともな理由がある。かつては72本を数えた塔は、中世のこの町に君臨した一族の力と富の象徴だった。『美しい塔の町サン・ジミニヤーノ』(のうたい文句に反して、デザインに乏しく単調で、ただ天突く高さに圧倒されるだけ)は、肥沃な緑の大地に囲まれ、実に魅力的な環境の中にある」

現在は人口8千人の町ですが12世紀には都市国家として栄えました。ただイタリア中世名物(?)の皇帝派と教皇派との争いがたえず、この塔は当時の見張りと防御を兼ねた建築物でした。一時は72あった塔は現在14残っていてこれが観光の目玉になっています。

現在世界的な話題は「新型コロナウィルス」ですが、ここサン・ジミニヤーノは1348年ペストが蔓延して都市国家として弱体化して1353年フィレンツに従属することになりました。

フィレンツェに隣接するシエナに向かいました。シエナは今でこそ人口5万人の小都市ですが中世では前回紹介したフィレンツェと肩を並べて覇を争った歴史的な都市でした。したがって魅惑的な歴史的建造物がひしめく都市です。大聖堂です。