日経が、”22年春季労使交渉開始 ジョブ型導入・賃上げ率など焦点”と報じた。

2022年の春季労使交渉が25日、事実上始まった。労働生産性の低迷が続くなか、働き方の見直しなどで付加価値を高める人的投資に関する議論が欠かせない。経営者側は働き手の職務内容をあらかじめ明確に規定するジョブ型雇用の導入などを進めたい考えだ。

ジョブ型雇用は会社の業務に最適な人材を配置する仕事主体の仕組みで、専門性の高い職種などでは年齢に関係なく賃金を高くできる。人材獲得競争が激しくなるなかで導入の利点が増している。と言う。

先日も書いたが、日本の労働生産性のアップ低迷とその低さは危機的な状態で、OECD加盟国38カ国中28位で、前年の26位から後退するなど目も当てられない状態に痺れを切らせた経団連が、人材の活躍のために日本型雇用システムの見直しを加速する必要性があると、ジョブ型雇用の重要性を強調し、「総合的に勘案しながら検討する必要がある」と訴えているのである。

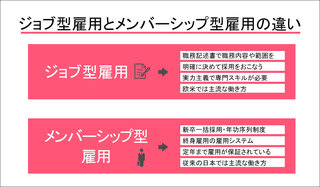

口絵写真に、分かりやすいので、インターネットから日本の人事部の図を借用させて頂いたが、濱口桂一郎さんによると、

「ジョブ型」雇用とは、企業が人材を採用する際に職務、勤務地、時間などの条件を明確に決めて雇用契約を結び、雇用された側はその契約の範囲内のみで働くという雇用システム。そのため別部署への異動や他拠点への移動、転勤はなく、昇進や降格も基本的にはない。

個々のジョブが、ジョブディスクリプション(職務記述書)に業務内容や責任など明確に規定されていて、当然給与も固定で決まっていて、採用は、その仕事に適任者をはめ込むというシステムであり、キャリアアップのためには、自分自身の業務能力や知識スキルをレベルアップして、上位のジョブを得ることとなる。

一方日本は、新卒一括採用が中心のメンバーシップ型雇用で、知識・経験がない状態から潜在能力に期待して採用し、実務を通してOJTによって育成され、職能レベルを高めて人材配置を繰り返しながら、身に付けたスキルに応じて、階層を上って行き、ジョブが宛がわれて行くシステムである。

ほぼ半世紀前に、私自身、ウォートンスクールでMBA教育を受けていたので、このジョブ型雇用が欧米の雇用システムの常態であることは承知済みで、今頃、日本で囃されているのが不思議であり、今昔の感に堪えない。

細やかな認識だが、日本では、部署毎に業務分掌が決められていて、人事部なら、精々、人事課と言った課単位、乃至、細かくても係単位で規定されていて、業務分担は上司が適当に決めていて、例えば、外部から電話が掛かってくればその部署の誰彼と拘ることなく部署の誰かが受け答えする。

ところが、アメリカではそんなことはあり得ず、越権行為となるので、他人の机の電話が鳴っても無反応だし、

アラスカの横断鉄道に乗ったときに、巡回に来た車掌に、カメラのシャッターを切ってくれと頼んだら、それは、自分の仕事に入っていないと断わられた。

ジョブを総べて漏れなく書き記すなど信じられなかったが、電話帳のような契約書を作成する法化社会が徹底したアメリカでは出来たのであろうが、日本ではやれるのであろうか。

まず、日本の教育システムから変革することが必須で、今のように、適当な業務知識やスキルも業務経験もない素人の法学部や経済学部の新卒者を、どのようにジョブ型雇用にはめ込むのか。

アメリカでは、ビジネススクールやロースクールなど各分野に渡った大学院レベルのプロフェッショナル・スクールがあって、実務以上の知識やスキルを教育しているので、卒業後、直にその高度なジョブに就くことが出来て、わがウォートンスクールの同期生は、大企業の人事部長に採用されていた。

アメリカでもイギリスでも、エンジニアリング・スクールを出た新人でも学位があれば、高度なエンジニアとして遇される。整然と身分が決まっていて、「戦場にかける橋」の将校の世界である。

日本では、役に立つ実務に直結した教育を怠っており、企業が大卒や大学院卒の新人の実務能力を信用していないので、たとえ、アメリカのトップ・ビジネススクールを出て企業に帰ってきてもジョブを代えることさえしないのが普通であり、大学院を出た博士でも新入社員は一からのスタートである。

まず、やるべきは、日本の大学教育を改めて、新卒でも、上位のジョブにつけるようなシステムを構築すると同時に、大学院レベルのプロフェッショナル・スクールを充実させてレベルアップすることであろう。

そして、企業が、教育の実績を高く評価する姿勢を確立すべきで、金の卵の新卒者を低位のジョブに嵌め込むようなシステムに陥れば、後顧の憂いを残すこととなる。

新興の飛ぶ鳥落とす勢いのIT企業なら、ジョブ型雇用は当然だが、旧態依然たる古参企業が主体の経団連が、古色蒼然とした日本の教育制度や雇用制度を十分に理解した上でのジョブ型雇用の提言かどうか、

アメリカやヨーロッパ企業のジョブ型雇用には、自由主義個人主義の伝統がビルトインされた歴史と伝統があり定着しているのだが、全く土壌が異なる日本で、木に竹を括ったようなジョブ型雇用が息づくことが出来るのかどうか、

必ずしも、ジョブ型雇用が合理的で最善だという保証もなければ、はやりの成果主義でもないし、成功するのかどうかさえも疑問である。

尤も、日本の場合、高度な知識やスキルを持った専門家などプロフェッショナルを採用するための新手法と考える向きもあるようだが、そのような小手先の戦術を従来の企業組織に取り組むだけで、生産性アップの雇用改革や組織革命が出来るのかどうか、疑問でもある。

実務を離れて随分経つので、事実認識に誤りがあったかも知れない。

長くなるので、ここでは端折るが、

ジョブ型雇用を推し進めれば、能力や知識スキルによって仕事にラベルをつけて人に貼り付けることになる。弱肉強食の熾烈な競争社会が進展して、雇用上の峻別格差そして階層化が激しくなるので、今以上に、経済格差が拡大して、弱者を圧迫するであろう心配があることを付記しておきたい。

2022年の春季労使交渉が25日、事実上始まった。労働生産性の低迷が続くなか、働き方の見直しなどで付加価値を高める人的投資に関する議論が欠かせない。経営者側は働き手の職務内容をあらかじめ明確に規定するジョブ型雇用の導入などを進めたい考えだ。

ジョブ型雇用は会社の業務に最適な人材を配置する仕事主体の仕組みで、専門性の高い職種などでは年齢に関係なく賃金を高くできる。人材獲得競争が激しくなるなかで導入の利点が増している。と言う。

先日も書いたが、日本の労働生産性のアップ低迷とその低さは危機的な状態で、OECD加盟国38カ国中28位で、前年の26位から後退するなど目も当てられない状態に痺れを切らせた経団連が、人材の活躍のために日本型雇用システムの見直しを加速する必要性があると、ジョブ型雇用の重要性を強調し、「総合的に勘案しながら検討する必要がある」と訴えているのである。

口絵写真に、分かりやすいので、インターネットから日本の人事部の図を借用させて頂いたが、濱口桂一郎さんによると、

「ジョブ型」雇用とは、企業が人材を採用する際に職務、勤務地、時間などの条件を明確に決めて雇用契約を結び、雇用された側はその契約の範囲内のみで働くという雇用システム。そのため別部署への異動や他拠点への移動、転勤はなく、昇進や降格も基本的にはない。

個々のジョブが、ジョブディスクリプション(職務記述書)に業務内容や責任など明確に規定されていて、当然給与も固定で決まっていて、採用は、その仕事に適任者をはめ込むというシステムであり、キャリアアップのためには、自分自身の業務能力や知識スキルをレベルアップして、上位のジョブを得ることとなる。

一方日本は、新卒一括採用が中心のメンバーシップ型雇用で、知識・経験がない状態から潜在能力に期待して採用し、実務を通してOJTによって育成され、職能レベルを高めて人材配置を繰り返しながら、身に付けたスキルに応じて、階層を上って行き、ジョブが宛がわれて行くシステムである。

ほぼ半世紀前に、私自身、ウォートンスクールでMBA教育を受けていたので、このジョブ型雇用が欧米の雇用システムの常態であることは承知済みで、今頃、日本で囃されているのが不思議であり、今昔の感に堪えない。

細やかな認識だが、日本では、部署毎に業務分掌が決められていて、人事部なら、精々、人事課と言った課単位、乃至、細かくても係単位で規定されていて、業務分担は上司が適当に決めていて、例えば、外部から電話が掛かってくればその部署の誰彼と拘ることなく部署の誰かが受け答えする。

ところが、アメリカではそんなことはあり得ず、越権行為となるので、他人の机の電話が鳴っても無反応だし、

アラスカの横断鉄道に乗ったときに、巡回に来た車掌に、カメラのシャッターを切ってくれと頼んだら、それは、自分の仕事に入っていないと断わられた。

ジョブを総べて漏れなく書き記すなど信じられなかったが、電話帳のような契約書を作成する法化社会が徹底したアメリカでは出来たのであろうが、日本ではやれるのであろうか。

まず、日本の教育システムから変革することが必須で、今のように、適当な業務知識やスキルも業務経験もない素人の法学部や経済学部の新卒者を、どのようにジョブ型雇用にはめ込むのか。

アメリカでは、ビジネススクールやロースクールなど各分野に渡った大学院レベルのプロフェッショナル・スクールがあって、実務以上の知識やスキルを教育しているので、卒業後、直にその高度なジョブに就くことが出来て、わがウォートンスクールの同期生は、大企業の人事部長に採用されていた。

アメリカでもイギリスでも、エンジニアリング・スクールを出た新人でも学位があれば、高度なエンジニアとして遇される。整然と身分が決まっていて、「戦場にかける橋」の将校の世界である。

日本では、役に立つ実務に直結した教育を怠っており、企業が大卒や大学院卒の新人の実務能力を信用していないので、たとえ、アメリカのトップ・ビジネススクールを出て企業に帰ってきてもジョブを代えることさえしないのが普通であり、大学院を出た博士でも新入社員は一からのスタートである。

まず、やるべきは、日本の大学教育を改めて、新卒でも、上位のジョブにつけるようなシステムを構築すると同時に、大学院レベルのプロフェッショナル・スクールを充実させてレベルアップすることであろう。

そして、企業が、教育の実績を高く評価する姿勢を確立すべきで、金の卵の新卒者を低位のジョブに嵌め込むようなシステムに陥れば、後顧の憂いを残すこととなる。

新興の飛ぶ鳥落とす勢いのIT企業なら、ジョブ型雇用は当然だが、旧態依然たる古参企業が主体の経団連が、古色蒼然とした日本の教育制度や雇用制度を十分に理解した上でのジョブ型雇用の提言かどうか、

アメリカやヨーロッパ企業のジョブ型雇用には、自由主義個人主義の伝統がビルトインされた歴史と伝統があり定着しているのだが、全く土壌が異なる日本で、木に竹を括ったようなジョブ型雇用が息づくことが出来るのかどうか、

必ずしも、ジョブ型雇用が合理的で最善だという保証もなければ、はやりの成果主義でもないし、成功するのかどうかさえも疑問である。

尤も、日本の場合、高度な知識やスキルを持った専門家などプロフェッショナルを採用するための新手法と考える向きもあるようだが、そのような小手先の戦術を従来の企業組織に取り組むだけで、生産性アップの雇用改革や組織革命が出来るのかどうか、疑問でもある。

実務を離れて随分経つので、事実認識に誤りがあったかも知れない。

長くなるので、ここでは端折るが、

ジョブ型雇用を推し進めれば、能力や知識スキルによって仕事にラベルをつけて人に貼り付けることになる。弱肉強食の熾烈な競争社会が進展して、雇用上の峻別格差そして階層化が激しくなるので、今以上に、経済格差が拡大して、弱者を圧迫するであろう心配があることを付記しておきたい。