観光地で有名なローテンブルクを自由時間にぶらぶらしていると立派なひげを生やし少し怖そうな老人に出会いこの日のために覚えてきたドイツ語「貴殿の写真を撮らしていただけませんか」(そのドイツ語は今は忘れました)を恐々としゃべりました。 すると顔に似合わず?気さくに応じてくれました。なぜかいまだに忘れることのできない人です。

すると顔に似合わず?気さくに応じてくれました。なぜかいまだに忘れることのできない人です。

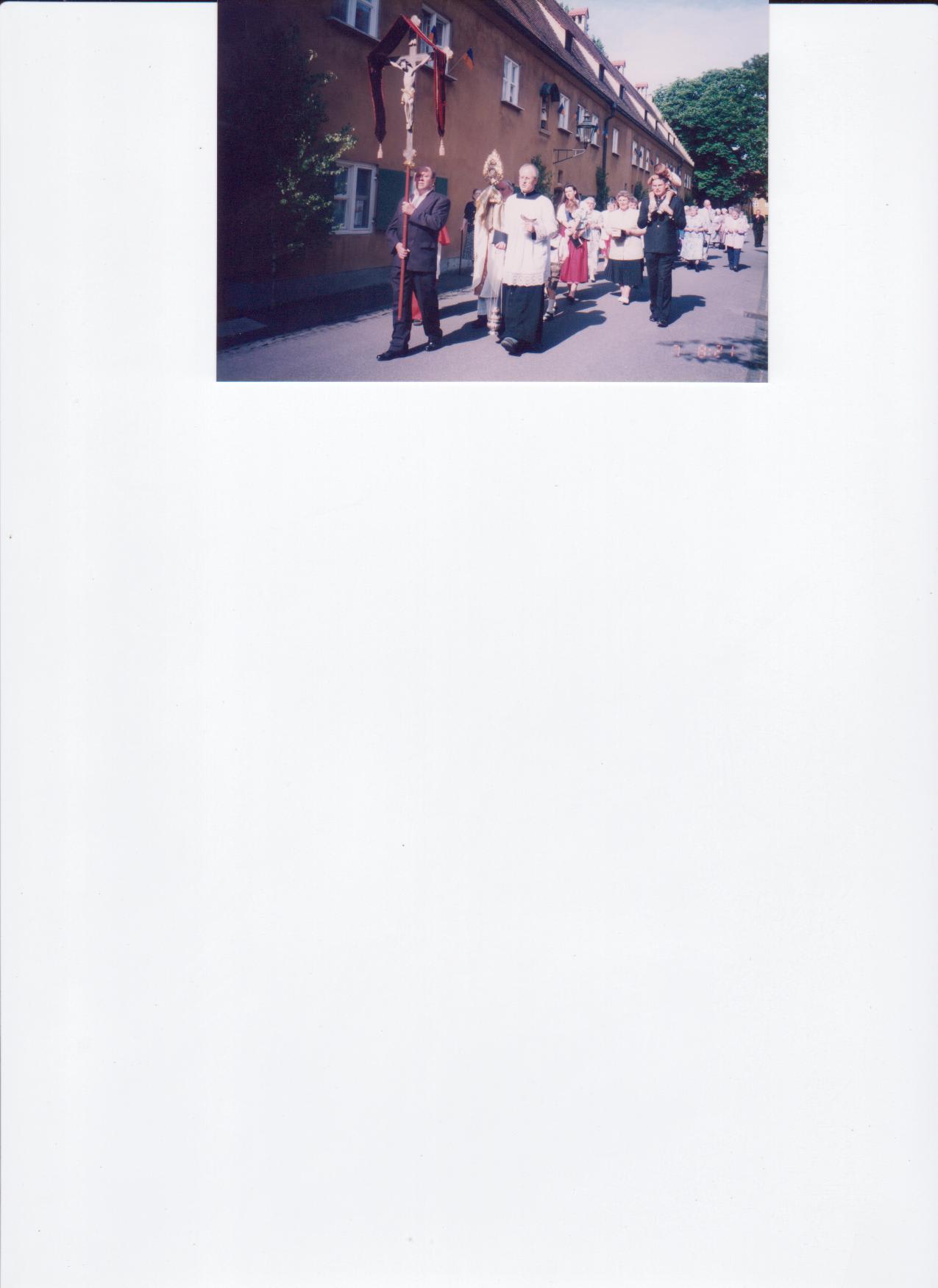

私たちが訪れた時、キリスト教の儀式が行われていました。

なお、このフッゲライは通常たいていのパックツアーでは観光コースに入っていません。 このときも予定には入っていませんでしたが、私がしつこくバスの運転手を巻き込んで頼み込み、行くことができました。通常はこのような変更を旅行業者はしません。

しかしアウグスブルクを観光される方には必見のところです。

通常は一部屋が一般公開されていますが、このときはなぜか公開されていなく見学できませんでした。文献によれば間取りは3部屋、台所、風呂場つきで60平方メーターです。部屋数は文献によって多少の差が有りますが大体100室程度のようです。

時間とともに旅行の記憶も忘却の彼方に消えていきますが、(特に私はメモを取らないので)なかにはなぜか記憶に留まり時々思い出す事柄があります。そこで今回と次回は予定を変更して敬老の日に敬意を表して老人の思い出を紹介します。

この写真はドイツ アウグスブルクのフッゲライで撮影したものです。フッゲライというのはドイツ後期中世の大富豪フッガー家(注)が貧民救済のため1517年~1525年に建てた「世界最初の社会福祉集合住宅」です。現在も入居者は年に日本円にして約100円というウソのような家賃で55歳以上のアウグスブルク市民で既婚者、双方がカトリックという条件です。

ここで見かけた仲のよい幸せそうな老夫婦の姿が、一生の殆どをひとりで生活してきた私には10年(1998年)経過した今でも忘れられません。

写真は10年前の安いプリントのフイルムなのでかなり色あせています。一度クリックすると右下に拡大のアイコンが出るので、もう一度それをクリックしてください。

(注)  有名なイタリア フィレンツェのメディチ家の数倍の資金力を持つ大富豪で当時のヨーロッパの政治を左右できるほどの力がありました。宗教改革の発端となった贖宥状(免罪符)の販売はフッガー家がカトリック教会に貸し出した資金の回収のためでした。また神聖ローマ帝国皇帝カール5世選出の買収資金もフッガー家から出ていました。

有名なイタリア フィレンツェのメディチ家の数倍の資金力を持つ大富豪で当時のヨーロッパの政治を左右できるほどの力がありました。宗教改革の発端となった贖宥状(免罪符)の販売はフッガー家がカトリック教会に貸し出した資金の回収のためでした。また神聖ローマ帝国皇帝カール5世選出の買収資金もフッガー家から出ていました。

写真は何の変哲も無いポツダムにある風車です。日本にも直接には関係ありません。しかし私はドイツ旅行を決めたとき、もしこの風車がまだ存在していればぜひ見たいものだと期待しました。勿論観光コースに入っていませんので、現地のガイドに尋ねると現在も存在しているとして場所を教えてくれました。見たかった理由は今から約140年前に岩倉使節団(注1)の一員としてここを訪れた久米邦武(注2)が書いた「米欧回覧実記」という本の以下のような一節です。

(注1) 岩倉使節団は、明治4年11月12日(1871年12月23日)から明治6年(1873年)9月13日まで、日本からアメリカ合州国、ヨーロッパ諸国に派遣された使節団です。岩倉具視を正使とし、政府のトップ(実力者の半数)や留学生を含む総勢107名で構成されました。そのときの報告書が久米邦武による「米欧回覧実記」です。原文は和漢混交文で岩波文庫5分冊に収められています。ごく最近現代語訳(慶応義塾大学出版会)が出たので以下の引用文はそれによります。私の偏見?ですが欧米に出かける現代日本人の必読の書です。

(注2) 久米邦武(1893~1931)佐賀藩出身。1881年東京帝国大学史学科初代教授。論文「神道は祭天の古俗」で1892年辞職。

「宮殿の西に1つの風車がある。フリードリッヒ・ウイルヘルム(大王)が宮殿の修築を行った際、このあたりの土地を買い増したところ、そこに風車があって庭園の風景の邪魔になるので、風車の持ち主に命じて取り壊させようとした。ところが風車の持ち主がこれを聞き、ベルリンには法律家は1人もいないのかと言って、返事をせず、取り壊そうとしなかった。このことがついに政府の問題となったが、国王の権限でも、個人財産を除去することはできないという結論が出て、とうとうそのまま取り除けずに済んだ。このことは今も美談として伝えられ、風車はその子孫に相続され今なお、屹立しているのである。」(3巻p402 岩波文庫3巻p356)

フリードリッヒ大王は専制君主ですがその「専制」前に啓蒙的と付くのでなるほど納得しました。しかし人権は当然尊ばれるとされる現代日本(現実は?)と違った明治初期の日本人がこのエピソードを書き残していることに私は一種の感動を覚えました。幕末→維新期→明治初期にかけての私の歴史認識に一定の修正を迫る一節でした。ドイツを旅行する機会があれば現地ガイドにでも聞いてぜひこの風車を見てきてください。パックツアーでは行きません。

ついでにこの本の中からちょっと面白い話を1つだけ紹介しておきます。(同じドイツでの話) 「淫蕩な風儀が年々盛んになっていることは、政治家たちもおおいに心配しており、その抑制のためのよい方法を世界各国を訪問しながら検討をしたことがあり、わが国が寛永年間に江戸の吉原を設けて規制の実を挙げたことを称賛し、それを真似して適宣な公娼設置法を作ろうという議論を行ったことがあるという。****写真屋に行ったところ、店の者が酔って秘戯の写真を公然と売りつけようとしたことがある。ヨーロッパ諸都市で春画を公然と売るのに出会ったのは、この街(ベルリン)だけであった。」(3巻p342 岩波文庫3巻p305)

まだまだ面白い話がたくさんあります。この本は世界的にも著名になり英訳本もできました。

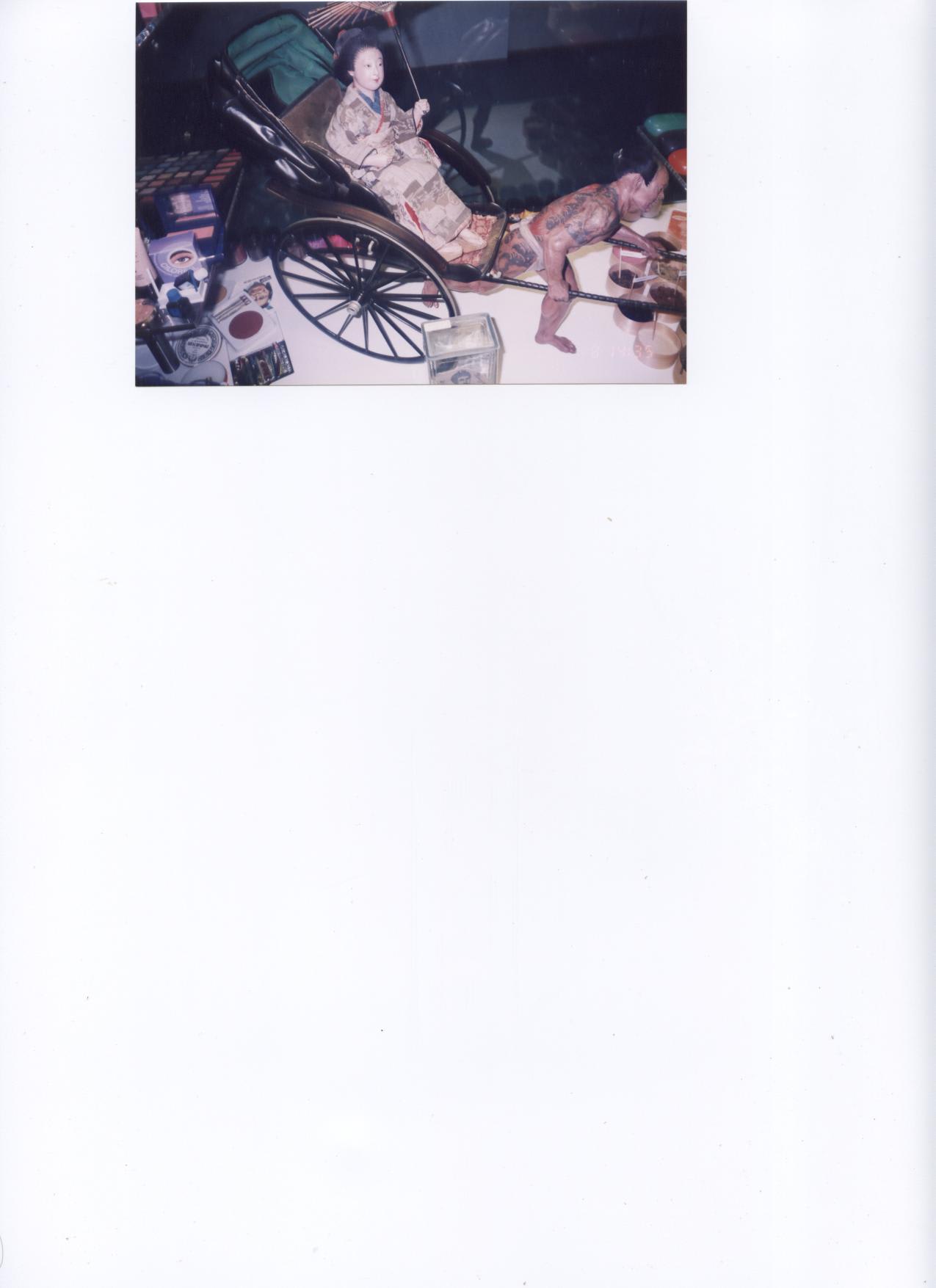

「このミュンヘンの博物館には日本に関係するものもありました。何だと思いますか。面白いものですよ。それは後日『世界で見た日本編』で紹介します。お楽しみに」と2006年1月18日に予告したものを今回紹介します。世界最大規模の自然科学、産業技術などの大博物館です。ここは観光コースには入っていませんが、写真も自由に撮れこの方面に興味のある人には必見のところです。

時間も経過し安いプリントで見にくい写真ですが拡大してみてください。そうなんです、人力車です。人力車は日本人が発明(明治2年「1869年」)したもので東南アジア、インドなどで現在も活躍しており、英語にもなっています。Rickshaw 簡単な英和辞書にも載っています。

人力車と並んで日本的なものとされている乗り物が「駕籠」です。歴史学者田中彰氏はその著「岩倉使節団『米欧回覧実記』」(p179)で「回覧実記」がコペンハーゲンの国立博物館で「日本ノ物件モ頗ル備リ、大ナルハ駕籠に至ルマデ陳列せり」(岩波文庫四p147)と書き記しているとし、氏は「この駕籠はいまもある」と述べています。(米欧回覧実記については次回紹介の予定)

駕籠は日本「特有のもの」ではないそうで(以下は板倉聖宣「日本史再発見」がネタ本)1623年ロンドンで発明されました。西洋の場合「椅子駕籠」なのでラテン語の「腰掛ける」と意味のセダンと呼ばれそれが現在の自動車のセダン型の名前になったそうです。

写真は一度クリックすると左上に出ますが、その後右下に出る拡大のアイコンをも一度クリックしてください。

名所と聞いてた訊ねてみるとナンだこれはと、がっかりすることは間々あります。そこで3箇所のがっかり名所とそれだけではあまりにも味気ないのでその周辺箇所を紹介します。

最初はガイドブックによれば「ライン河最大の名勝」とされるローレライです。コメントの必要はないですね。

最初はガイドブックによれば「ライン河最大の名勝」とされるローレライです。コメントの必要はないですね。

このミュンヘン博物館には日本に関係するものもありました。何だと思いますか。面白いものですよ。それは後日「世界で見た日本編」で紹介します。お楽しみに。

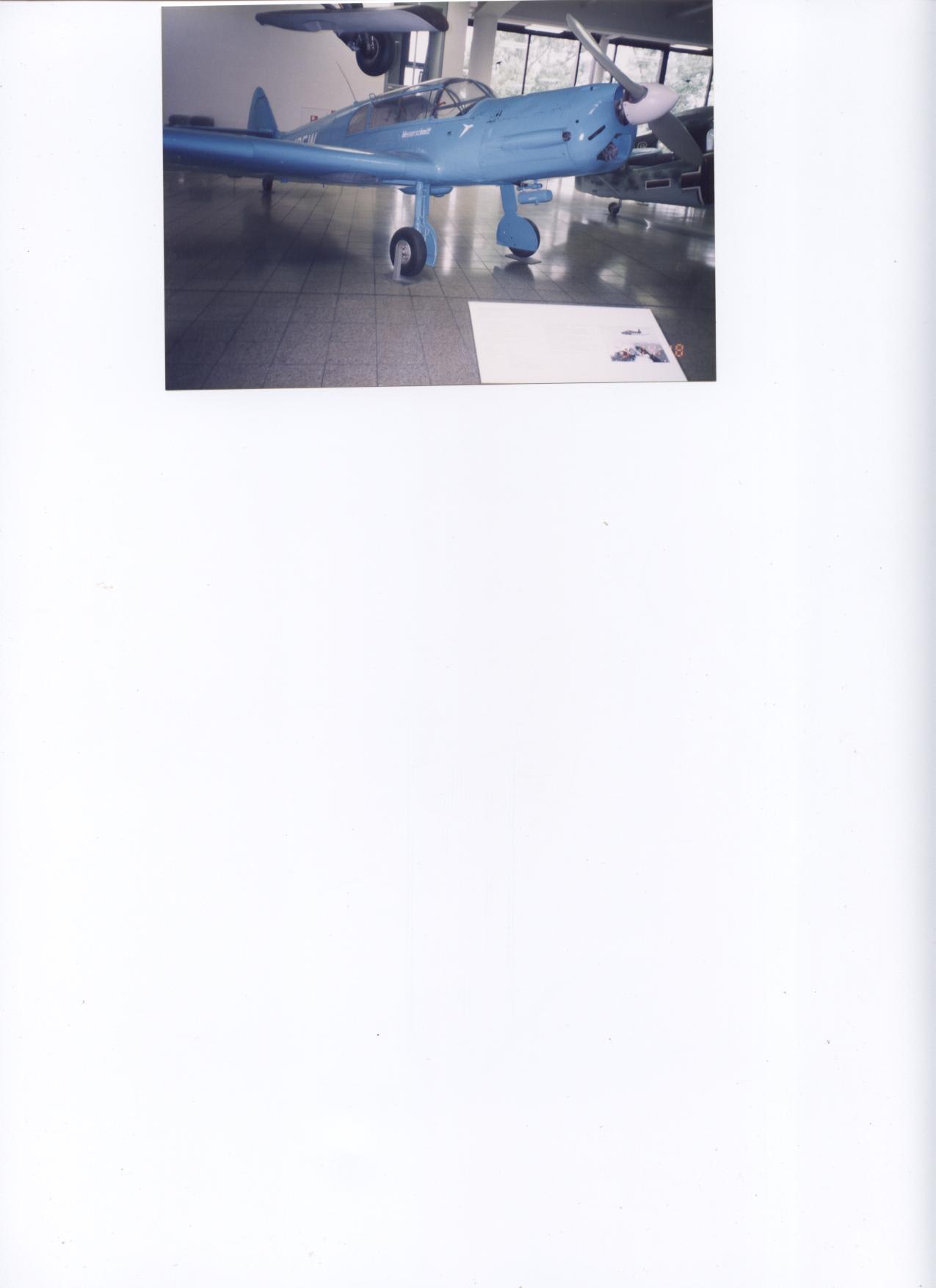

飛行機の展示会場にひときわ小さなそして貧弱な飛行機がありました。その説明を見て軍国少年時代の記憶がよみがえりました。ナチスドイツが誇った戦闘機メッサーシュミットでした。(写真)私は戦争物語が大嫌いなので武器など戦争用具ことなどあまり知りません。それが思い出したのです。名前ぐらいしか知りませんが。先日紹介したバンベルクではメッサーシュミットというワインレストランもありました。

余談なことを思い出しました。英国でロンドン、オックスフォード、エディンバラの書店を各々数軒入ってみました。そのすべての書店には“MIRITARY HISTORY “(軍事史)というコーナーがかなり広いスペースをとってありました。びっくりしました。

この「世界のコドモたち編」はまだ続きますがここでいったん中断して次回から「番外編お墓」に戻ります。

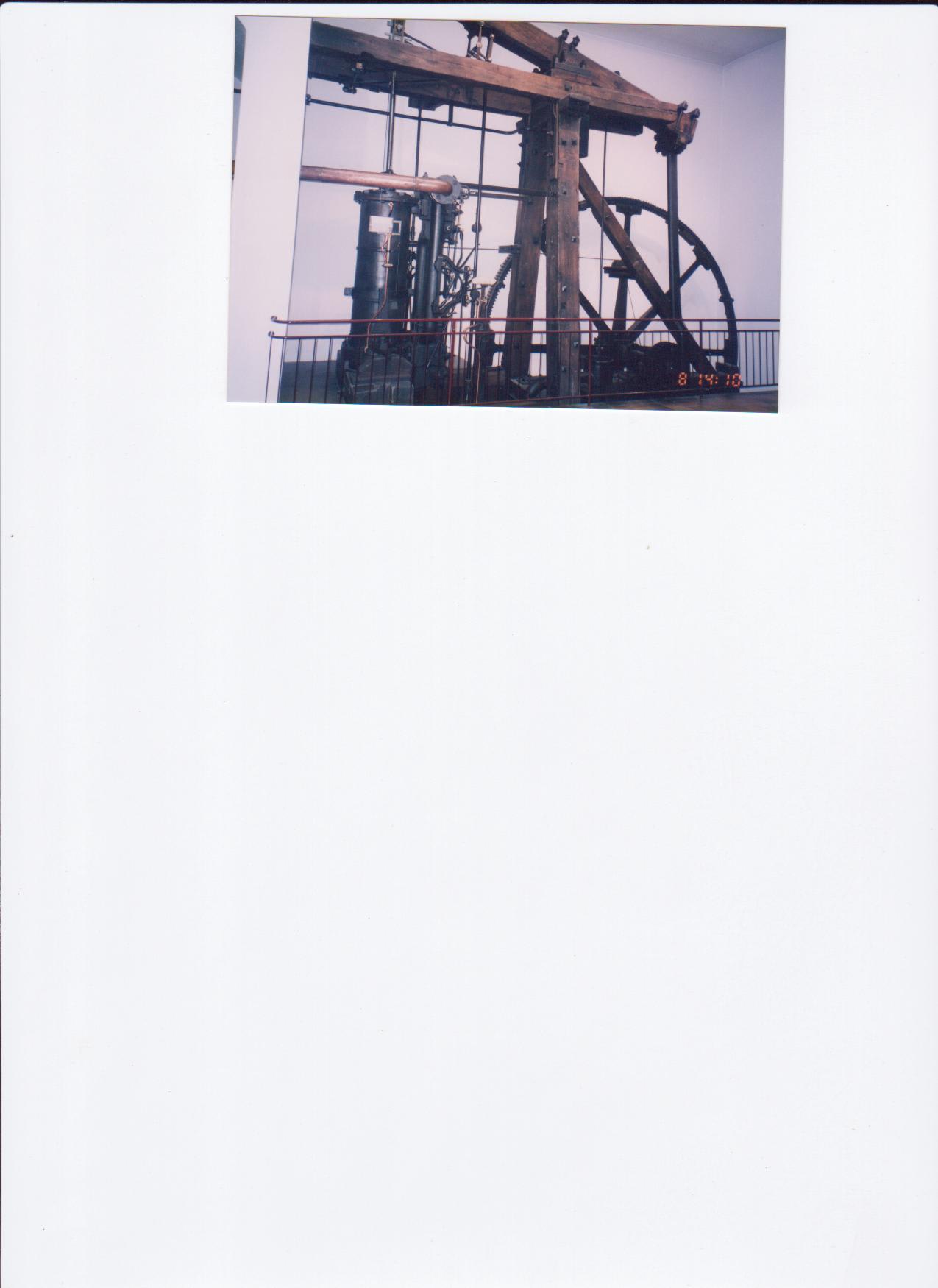

ミュンヘンでの自由時間にはドイツ博物館へ行きました。ガイドブックによれば世界最大の規模を持つ自然科学、産業技術などの大博物館だそうです。

そこで母子三人に出会いました。いつもはカメラをかざしてOK?などといって撮影するのですが、今回はNHKラジオドイツ語講座で覚えた「写真を撮っても良いですか」というドイツ語で許可を求めました。(いまはもう忘れました)岸田今日子さんに似たお母さんが“Natürlichナテュアリッヒ”(勿論いいですよ)と答えてくれました。覚えたてのドイツ語が通じたのでうれしくなり感激の一枚でした。

外国でコトバが通じたときのうれしさは私のような語学音痴にとっては大変なものです。逆に通じなかった時は悲惨です。初めての海外旅行のエジプトで”water”(水)が通じなく紙に“water”と書いた想い出があります。ロンドンでは集合場所のピカデリーサーカスを警官に聞いて通じないのでやけくそで「ピカデリー」と声を張り上げて通じたことがありました。どうやら「ピ」にアクセントがあるのですね。

同じミュンヘンの別の博物館(城?)でのことです。入口でガードマンらしきオジサンに“Grüß Gott“ グルスゴットと挨拶しました。(ドイツでは普通「今日は」は”Guten Tag“グーテンタークなのですがミュンヘンなど南ドイツとオーストリアではこのグルスゴットが喜ばれる?ようです)このオジサン一瞬きょとんとしていましたがすぐに分かったのか 、私のグルスゴットの発音を直してくれました。数回の練習の結果「“Sehr Gut“ゼアーグート 大変よろしい」とほめてもらいました。ここを出る時このオジサンは私のところまでわざわざ来てお互いに「“Auf Wiedersehen“アウフヴィーダゼーエン さよなら」を言い交わしました。あの時のオジサンの笑顔は忘れることができません。

私のような語学音痴でもその地域の「今日は」「ありがとう」「さよなら」の三点セットコトバを覚えておくだけで旅行が10倍楽しめることを発見しました。まだ実行していない人はぜひお試しあれ。

バンベルクの続き。大聖堂でリーメンシュナイダーの彫刻に出会いました。(写真)私には絵画、彫刻などは「猫に小判」、「豚に真珠」なのですがなぜかこの人の名前だけは記憶にありました。

それは以下のドイツ人ノーベル文学賞作家トーマス・マンの言葉です。1945年ドイツナチス崩壊直後の講演です。

「ドイツ革命(16世紀のドイツ農民戦争)のこの最初の試みの悲しむべき結末について****ドイツの国民的人物であるルターは大いに責任があります」と述べ、

それに対比して「当時ドイツに、私が完全な共感を覚える一人の男がいました。その名はティルマン・リーメンシュナイダーといい、敬虔な工芸の親方、彫刻家で木彫家***高い名声を博していました。****人間として、市民として高い声望を勝ち得て、市参事会員でした。***貧しい人々や圧迫された人々のために脈打っていた彼の心は、彼が正義であり神意にかなっている認めた農民の立場に味方し、領主や司教や諸侯に反抗***対農民戦への従軍を拒否****。彼はそのために、恐ろしい償いをしなければなりませんでした。***農民一揆が鎮圧されたのち、彼が反抗した勝ち誇る歴史的勢力は残虐極まる復讐を彼に加えたからです」(岩波文庫「ドイツとドイツ人」p17~19)