いま紫と呼んでいるニンニクは、畑友から、ごく小粒で濃い紫色のかわいいニンニクを1玉もらって、コツコツ増やしてきたもの。

一昨年までは、わりと順調に、立派に育っていました。

ところが、昨年初夏に収穫したものは、なんだか様子が変。

妙にゴツゴツしているなーと思ったら、鱗片数がものすごく多かったのです。

いま紫と呼んでいるニンニクは、畑友から、ごく小粒で濃い紫色のかわいいニンニクを1玉もらって、コツコツ増やしてきたもの。

一昨年までは、わりと順調に、立派に育っていました。

ところが、昨年初夏に収穫したものは、なんだか様子が変。

妙にゴツゴツしているなーと思ったら、鱗片数がものすごく多かったのです。

昨日(6/12)あたりから、晩生グループのニンニクの収穫が始まりました。

なので早生グループの記録を済ませてしまいたいと思います。

アブルッツォニンニク、昨年は、うっかり大半を売りさばいてしまって、タネ用がほんのわずか。

この品種は、同じくらいの大きさの鱗片を植えても、大きく育つこともあれば、何かの問題があってそうならないものは、極端に小さくなる場合もあります。

植え付けが少な目なので、極小にならなければいいなあ、と心配していましたが、大半がちゃんと育ってくれました。

昨年よりちょっと小さ目かな・・。

(昨年はえっらい巨大な玉が沢山とれました)

|

|

2019/06/01 アブルッツォにんにく

|

今年は、タネ用に多めに確保しておきます。

5/24-25、6/8-9と、ダンナサマと一緒に那須に行って、階段の修理を手伝ってきました。

修理前はこんな感じ。

1回目に行ったときは、主に解体。

全体をバラすことなく、右側の支え板だけを取り外したいのですが、いったいどうやって???

やってみるまでは想像もつきませんでしたが、見えているビスや釘を少しずつ外していくと、なんとなく解体できます。

幸い、固定に使ってあったのは大半が釘だったため、バールを使うと外すのが楽です。

ビスの場合は、電動ドライバーをじっくり回すようにして、なんとか取り外しました。

階段を解体してしまうと、出入りはどうやって?というのも不安でしたが、左右だけでなく中央でも支えているので、右側の支えをとってしまっても、(下からみて)左側半分だけ使うことができました。

腐食しており要交換のパーツは、2m10cmくらい×2枚。

そのパーツを見本として車に積み、ホームセンターへ。

近所の店は、材木の品ぞろえは少な目なので、ちょっと離れた大型店まで行きます。

4メートルの板を買って、持って行ったパーツをあてて、型どり。

(パーツの長さは実は2m10cmくらいなのだけれど、端部が斜めになっており、それを対称に配置して4mの板から2つとれました)

店の工作室を借りてカットして持って帰ってきました。

2枚のうち1枚は、階段を支えるために段々にカットする必要があります。

なので、もともとのパーツを計測して、同じ感じに線をひきました。

(型紙のようにあてるには、腐食がすすみすぎていた)

ここで一旦終了。(このときは、写真全然撮れませんでした・・)

また次回ここから、と思っていましたが、父がだいぶ作業を進めていて、板のカット、塗装、そして組み立てまでやってくれていました。

踏板用の板の買い物も。

2回目は、比較的細かい作業。

・2段目の踏板づくり(カット、塗装)

・その他腐食した細い板のカット、塗装

・中央の支え部分に補強用の板を追加(カット、塗装、ビスで固定)

・全体の組み立て

・手すりの再固定

ごく細かい簡単な作業ばかりに思えますが、結構手間と時間がかかりました。

で、作業中は写真を撮っている余裕なし・・。

完成写真のみですが・・。

今後の作業は、ログの腐食部部の補修、あと、2階のケルヒャー&ペンキ塗りかな。

夏かしら。

ダンナサマまたよろしくお願いします。

■メモ

・今回は、大半の固定をビスでやった。釘の方がいいかも、と思いつつも・・・・。

次、何かあったら、錆びたビスを外すのは結構大変かも・・。釘はかなり錆びてもバールで外せるけど・・・。

・手すりのうち、一番下側にある垂直パーツが、どうもふにょふにょしている。

早めに交換しておいた方がいいかも。折角の新しいパーツに腐食が移ったら勿体ないし・・。

・丸鋸を使うのは、作業台があると断然楽。私とダンナサマ二人いると出し入れはさほど大変でないので、必ず出す方がいい。

・どちらもダンナサマが一緒に来てくれてとっても助かった。ダンナサマ大感謝。

・移動には高速を使うとだいぶ早くて楽。1泊でも、かなり作業時間がとれる。

・料理している時間はあまりないので、トマト煮込みとサラダ(オニオンスライス)を持参したのが便利だった。

アーティチョークを摘ませて頂いたとき、ルバーブをおまけに頂きました(5/19)。

シチリアのニンニク、今年は早めに収穫してしまいました。

二次成長(鱗片を包む皮が葉っぱになって、つんつんした葉が出てくる)が、多く割れて、地上部も汚い感じになりやすいのです。

ひどく割れた玉をみつけたことだし、いっそ早めに収穫してしまおうと、ある日全部掘ってしまったのでした。

(5月末頃。早生グループ。)

晩生グループ、なかなか玉が太らないなあ、と不安に思っていましたが、雨のあと(6/11)見に行ってみたら、そろそろよさそう。

再び収穫・根切り作業が始まります。

編むのもこつこつ進めているところ。

来週はダンナサマが出張です。このすきにどんどん進めないと・・・。

先日畑に行って、玉ねぎやニンニクを回収して、さて、桑の実を摘みに行こうかな、と思っていたところに、ママと娘ちゃんが来ました。

しばらく前に同じエリアで畑をやっていた方。

「グミの実を摘みに来たんです~」と。

「えっ、グミ?。どこにあるんですか?」

グミの木があるなんて初耳!

場所を教えて頂きました。

竹藪側の一番端っこの畑の、すぐ隣です。

|

|

この木! |

|

|

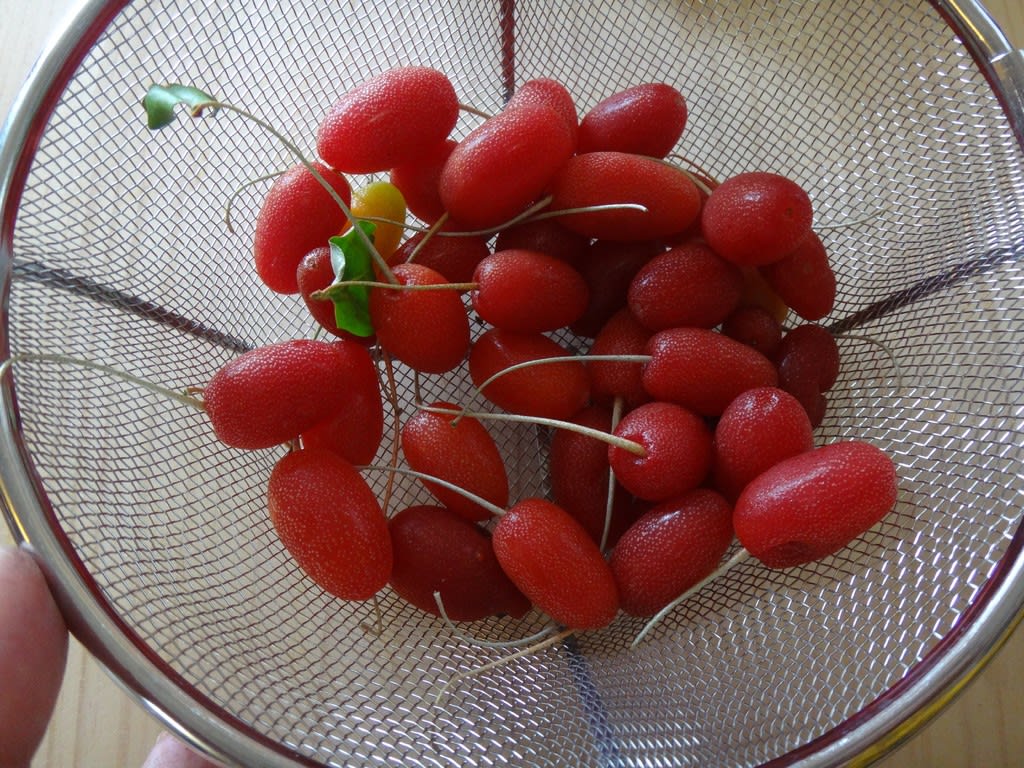

まず目についたのが、こちらのグミ。 |

|

|

おお! |

|

|

大きい方のグミの木は、高さ4メートルくらいかな、普通のグミより大きな高木。 |

|

|

未熟な実はこんな感じの黄色です。緑~黄色~朱色~真紅、と色が変わるみたいです。 |

|

|

このビックリグミの方は、皮の渋さがマイルドで、とても食べやすいです。 |

|

|

ダンナサマにも食べさせてあげようと、少し持って帰ってきました。 |

|

|

こんなに大粒☆☆ |

丁度桑の実と同じ季節ですよね。

覚えやすいです。

来年も憶えていて、摘もう!!

周辺の雑草を少し綺麗にして、徒長枝も整理したら、もう少し沢山実がつくようになるかな?

桑の実、今年も摘んでます!

まず最初に行ったのは、地元のいつもの場所。5月27日でした。

6月1日を目安にしているのですが、最近前倒し傾向がある気がして、早めに。

|

|

5/27だと、まださほど実も落ちていませんでした。 |

|

| 例年、クワ実菌核病(実が白~グレーになって、固かったりぶよぶよだったりしてしまう病気)が多発する場所なのですが、今年は比較的マシかも? そこらじゅう病気の実だらけ、というほどでもないです。 |

|

|

その代り、例年は見慣れない、綿毛状のものが・・・。 |

|

|

気味が悪くてじっと見つめないようにしていたのですが、ちらっと見てみると、なんか動くような! |

|

|

まあまあのサイズかな。 |

|

|

折角はるばる行ったものの、このエリアも、クワキジラミだらけ! |

|

|

念入りに探した結果、ようやく、クワキジラミがあまりいなくて、しかも大粒の実の木を見つけました。 |

|

|

この公園には、ヤマグワの木もあります。右側がヤマグワ。やや小粒で、つぶつぶからヒゲが出ています。 |

|

|

5月31日、小貝川の大粒ちゃんたち。 |

|

|

6月3日。地元のMy桑の木にまた行ってみました。 |

|

|

ほどほどのサイズで、軸がとりわけ長いものを選んで、お酒に漬けました。 |

大粒の桑の実を見ていると、ぽわーーっと陶酔してしまいます。

そのせいで、毎日のように桑摘みに行かずにいられません。

だ、誰か止めて・・・。

5月のお弁当。

ソフトネックYとソフトネックA、どちらも収穫間近になると、茎がぐらぐらして放っておくと玉ねぎのように倒れるタイプです。

なるべく葉っぱを大事にしたいので、私はぐらぐらし始めたら収穫するようにしています。

ところが今年は、なかなか例年のように分かりやすくぐらぐらしてきません。

理由は不明。葉っぱが割と健康な感じだったので、もうひと頑張りしたくなったのかな。

結局、いくつか掘ってみて、玉の太り具合をみてもういいことにしよう、と判断しました。

厳密にいうと、ソフトネックY(真っ白なほう)が4~5日程度、成熟が早めの気がします。

とはいえ、ソフトネックA(首のところがやや紫色)も、ほぼ同時に収穫期。

昨シーズンはなぜか売れ残りが沢山出て、秋にそれを全部植えたため、収穫最盛期は大変なことに。

ニンニク栽培の経験のある方、似たようなことはありませんでしょうか。

例年とあまりにかけはなれた気温(高温)というのは、こわいものですね・・・。

ピンクのニンニク、3種類植えています。

仮称ですが、ナポリピンク、フランス薄ピンク、イタリアピンク、と呼んでいます。

ナポリピンクは今シーズン初めて植えて、無事収穫できました。

植えてみて分かりましたが、このナポリピンクは早生タイプのようです。

このヒトが収穫する頃、ほかの2種はまだ抽苔すらしていない状況でした。

ナポリピンクは、かなり背が高くなり、花茎もふとく固く長く伸びます。

なんとなく、日本の気候でも無理がなく育っている様子で、元気そうでした。

これから増やしてみたい品種になりました。

(最初はよくても段々ダメになったりもするけれど)

山形よりも格段にいいニンニクがとれました。

やっぱ山形はやめようかしらん・・・。