無錫は、太湖に面した揚子江下流域の工業都市だが、歴史は古く、有史以前6〜7000年前からの居住や農耕の跡や、長江文明に属する良渚文化の墳墓など遺跡群なども存在し、

紀元前11世紀末、古公父(即周太王)の長男太伯(後勾呉)が梅里(現在の錫山区梅村鎮)に定住し、周武王は、次男仲雍の五代孫周章を呉君に封じて、呉国を建国したと言うから、三国志の世界:呉国発祥の地でもある。

無錫市の総人口は約611万人。言語は江南地方で使われている呉語:無錫語だと言うことで、日本の製造業の進出も1000社以上だと言うから、驚いている。

中国文明の発祥地は、黄河流域で、アーノルド・トインビーの歴史の研究での理論のように、人類文明の発祥は、「挑戦と応戦」で、自然環境の厳しいところから起こるのだが、ある程度文明が進展して人間社会が安定成熟してくると、自然環境に恵まれた揚子江流域、中原に移るのであろう。

今回、殆ど、半日しか無錫にはいなかったが、太湖の畔と、郊外の古い町並みの恵山古鎮と、中心街に近い南禅寺界隈を歩いただけだが、巨大な近代都市に脱皮中である。

無錫は、元来は錫を多く産出する「有錫」という名の鉱工業都市だったが、前漢までに掘り尽くしてしまい、以来「無錫」になったといわれるのだが、

近年の言語学者らの研究により、無錫の市名の無という字の由来は越語の発語詞によったものであると言う説が出ていると言うから面白い。

しかし、歴史的な地名の名前が、前漢では無錫県、新では有錫県、後漢以降では無錫県となっているので、錫説が正しいのかも知れない。

錫は、銅と混ぜて青銅となり、中国にとっては貴重な金属で、素晴らしい芸術作品を生み出していて、紫禁城内の博物館や、台北の故宮博物館などで、途轍もなく素晴らしい作品を鑑賞できる。

恵山古鎮を訪れた。

古鎮とは、古い中国の街並みと言う意味のようだが、この古鎮も、奥に、恵山寺や錫恵公園などがあって、それに至る街路が古い街並みになっていて、明代に建てられたお寺や古民家、庭園、宋代に架けられた橋など、数100年から1000年の歴史を持った古い建物が残っていて昔の中国の雰囲気が味わえる。

この古鎮には、数百メートル錫恵公園入口まで街路が通っていて、その手前で左折れして運河沿いに道が伸びている。

中国の古い民家がそうなのかは分からないが、平屋と連続しながら、二階建ての古建築が並んでいて、一階が、店舗になっていて、色々な商売を商っていて、面白い。

やはり、観光地で、土産物屋や食べ物屋が多いのだが、古いお寺や邸宅、そして、結構立派な店などが雑居していて、生活空間の雰囲気を感じさせてくれて良い。

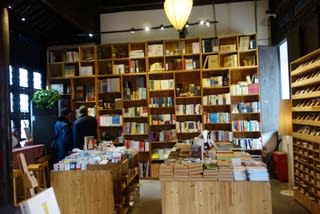

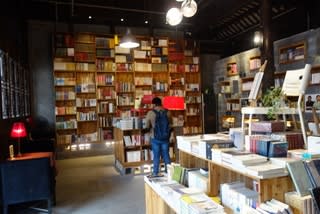

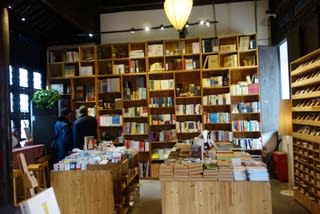

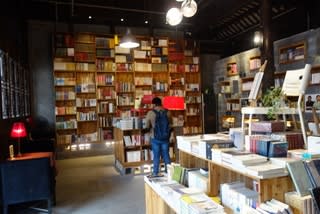

この古鎮で、私が興味を持ったのは、恵山書局と言う書店である。

この店だけは、表に赤いポストが立っていて、狭い間口ながら、奥には、綺麗に整理された書棚が並んでいて、外国の翻訳書など学術書や専門書が並んでいる。

雑誌や一般書籍などは殆どないようで、かなり、程度の高い格調のある書店のようで、学生や学者風の客が、熱心に本を品定めしている。

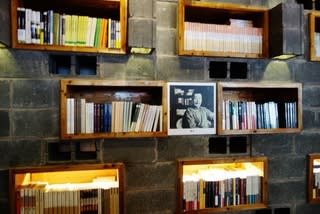

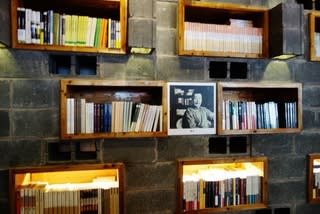

魯迅やサルトル、ボブ・ディラン、とにかく、欧米の学者たちの翻訳書が多いようで、「南京大虐殺」の本もディスプレィされているのが気になった。

入り口を入った奥が、喫茶室になっていて、バックに、欧米人の学者の写真を張ったカウンターがあり、中々、内装などもシックで雰囲気が良く、中国離れした風情が興味深い。

ゆっくりと寛ぎたかったが、団体旅行の悲しさ、古鎮を素通りするのがやっとであった。

紀元前11世紀末、古公父(即周太王)の長男太伯(後勾呉)が梅里(現在の錫山区梅村鎮)に定住し、周武王は、次男仲雍の五代孫周章を呉君に封じて、呉国を建国したと言うから、三国志の世界:呉国発祥の地でもある。

無錫市の総人口は約611万人。言語は江南地方で使われている呉語:無錫語だと言うことで、日本の製造業の進出も1000社以上だと言うから、驚いている。

中国文明の発祥地は、黄河流域で、アーノルド・トインビーの歴史の研究での理論のように、人類文明の発祥は、「挑戦と応戦」で、自然環境の厳しいところから起こるのだが、ある程度文明が進展して人間社会が安定成熟してくると、自然環境に恵まれた揚子江流域、中原に移るのであろう。

今回、殆ど、半日しか無錫にはいなかったが、太湖の畔と、郊外の古い町並みの恵山古鎮と、中心街に近い南禅寺界隈を歩いただけだが、巨大な近代都市に脱皮中である。

無錫は、元来は錫を多く産出する「有錫」という名の鉱工業都市だったが、前漢までに掘り尽くしてしまい、以来「無錫」になったといわれるのだが、

近年の言語学者らの研究により、無錫の市名の無という字の由来は越語の発語詞によったものであると言う説が出ていると言うから面白い。

しかし、歴史的な地名の名前が、前漢では無錫県、新では有錫県、後漢以降では無錫県となっているので、錫説が正しいのかも知れない。

錫は、銅と混ぜて青銅となり、中国にとっては貴重な金属で、素晴らしい芸術作品を生み出していて、紫禁城内の博物館や、台北の故宮博物館などで、途轍もなく素晴らしい作品を鑑賞できる。

恵山古鎮を訪れた。

古鎮とは、古い中国の街並みと言う意味のようだが、この古鎮も、奥に、恵山寺や錫恵公園などがあって、それに至る街路が古い街並みになっていて、明代に建てられたお寺や古民家、庭園、宋代に架けられた橋など、数100年から1000年の歴史を持った古い建物が残っていて昔の中国の雰囲気が味わえる。

この古鎮には、数百メートル錫恵公園入口まで街路が通っていて、その手前で左折れして運河沿いに道が伸びている。

中国の古い民家がそうなのかは分からないが、平屋と連続しながら、二階建ての古建築が並んでいて、一階が、店舗になっていて、色々な商売を商っていて、面白い。

やはり、観光地で、土産物屋や食べ物屋が多いのだが、古いお寺や邸宅、そして、結構立派な店などが雑居していて、生活空間の雰囲気を感じさせてくれて良い。

この古鎮で、私が興味を持ったのは、恵山書局と言う書店である。

この店だけは、表に赤いポストが立っていて、狭い間口ながら、奥には、綺麗に整理された書棚が並んでいて、外国の翻訳書など学術書や専門書が並んでいる。

雑誌や一般書籍などは殆どないようで、かなり、程度の高い格調のある書店のようで、学生や学者風の客が、熱心に本を品定めしている。

魯迅やサルトル、ボブ・ディラン、とにかく、欧米の学者たちの翻訳書が多いようで、「南京大虐殺」の本もディスプレィされているのが気になった。

入り口を入った奥が、喫茶室になっていて、バックに、欧米人の学者の写真を張ったカウンターがあり、中々、内装などもシックで雰囲気が良く、中国離れした風情が興味深い。

ゆっくりと寛ぎたかったが、団体旅行の悲しさ、古鎮を素通りするのがやっとであった。