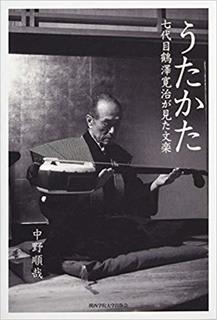

この本は、先に逝った人間国宝七代目鶴澤寬治の自伝風の文楽に対する警醒の書である。

数えで90歳、戦前から現在までの文楽の道のりを知っているのは自分しかおらず、それをせめて書き残しておきたい、と薫陶を受けた著者が、真摯に向き合って聞き書きした、文楽への激しい熱情を秘めた鶴澤寬治の遺書とも言うべき貴重な書である。

これまで、文楽の三業の中で、人形遣いや太夫の著した、あるいは、その関係の本を読むことが多かったので、三味線方の役割や動向なり、演者の心情などがよく分からなかったのだが、この本で、文楽における三味線の位置づけが、少し分かったような気がする。

25年以上、毎回、国立劇場に通っているので、鶴澤寬治師の三味線は、何十回となく聴いているはずだが、文楽は三業の共演なので、特に強烈な印象が残っていないのが、残念ではある。

文楽の歴史や鶴澤寬治の生涯については、非常に貴重な示唆に富む記述が多くて感銘深く読んだのだが、ここでは、鶴澤寬治が、最晩年に至って、どのように文楽の現状と将来に対して憂いと真情を吐露したのか、その点だけについて書いてみたい。

まず最初に文楽の存続の危機を現出させたのは、GHQの介入によって生まれた組合の設立問題。

自腹を切って存続を維持してきた松竹に、給料を寄越せ、労働条件を良くしろなど、義理人情を題材とする文楽で、真逆のことを、言えないと言う古典芸能の心の領域を、GHQは、直撃し、さらに、切腹はダメ、仇討ちもダメ、帝への忠誠もダメ、と言う知性のない暴力の押しつけ。

このとき、「時代が変ったのだ。舞台に立つ人間も人権が守られ、より良い労働条件を雇用者に要求するべきだ」という人間が半数出てきて、昭和23年に、文楽は、組合に入る者が「三和会」で独立し、入らない者が「因会」で松竹に残り、二派に分裂した。

安い給料を「チリ」として意に介せず文楽の舞台を修練の場として純化する考え方と、舞台を「仕事」と考えてその対価として給料を取る考え方との哲学の差で、この水と油の溝は、和解後も長く尾を引いたという。

若手は師匠を離れれば勉強が出来ないので、師匠に従うほかなく、寬治は、父・鶴澤寛治郎に従って「因会」に所属した。

鶴澤寬治の心情は、舞台を純粋な修練の場とすべきであって、今のように、職場と考える人間が多くなると文楽は廃れると言うことで、

精神論を教えず、基礎を完璧に重ねあげさせずに、ステージを与えて徐々に学べば良いと言った指導方針で「手が回る」ようにトレーニングすれば、頭数を揃えるには効率的だが、本当の芸人は育たない。

以前の稽古は、まず、最初は姿勢からで、一番強調されたのは、内面の指導で、「優しい気持ちを持て」ーーそれが三味線の内面に求める根幹である。と言う。

内面を鍛えなければならないのは、自力で感じることが出来なければ何も生み出せないからで、厳しい稽古は、自力で独り立ち出来るようにする「愛」である。

確かに、「床本」には必要なことは書いてあるが、それは、最低限のヒントであって、後世の人間の持つ想像力を否定することになるので、この作品はこうだと絶対に示してはならず、その先人が信じて残した最低限のものをもとに、想像力を膨らませて新たに自分自身で描いて、後進に示して行き、その「心の震え」の感銘を共振させる、それが伝統芸能の道を選んだ者の使命である。と言う、価値ある創造の継承であるから厳しい。

もう一つの問題は、太夫と三味線の分裂によって露呈した文楽の伝統からの逸脱で生じた危機である。

以前は、伝統的に、浄瑠璃を語る太夫の修行は、三味線奏者の指導を受けるところから始まり、三味線奏者が声の質や品などを見極めて将来どのような場面を得意とする太夫に育てるかをそれを師匠になる太夫に伝えて、太夫はそれに基づいて弟子を指導していた。

ところが、三味線の重鎮であった鶴澤寛治郎と喜左衛門が亡くなると、つばめ太夫、住太夫、南都太夫、津太夫の4人が、入門時にしごかれた腹いせもあって、「何でも語るのが太夫だ」と、このシステムを解消したいと言い始めて、国立劇場も承諾したので、両者は、「ともに培う」という関係から決裂した。

繊細な人材の育成には段階がある。赤ちゃんの段階は、「母性=三味線」が育て、独り立ちできるようになってから、「父性=太夫」が育む、ーー先人の師匠たちが言っていたように「父親だけでは育たん」と言うシステムを、いとも簡単に消滅させた者たちの罪は重く、それを自力で制止し、回復できない国立劇場という組織にも問題がある。と言う。

鶴澤寬治は、平成9年に人間国宝に認定されたのだが、この頃から実感したのは「今の舞台は面白くない」と言うこと。

「独立」した太夫は、音階を理解していない。三味線について行くのが精一杯。まるで「唱歌」を聞いているような気がする。かってであれば、「音階はこうなっているが、ここはこう言った方向で入る」と、太夫は巧みに音階の間を泳いでいたが、張り扇一本の稽古では、そんなことはもはや望めない。

舞台はあくまでも「仕事」。芸を深めることよりも、まずはこれをこなすこと。そんな哲学が大勢を占めている。とにかく形だけ整えれば良い。舞台の現場がなんとなく整えば良い。太夫も語ればそれで良い。そして三味線も手が回れば良いーーー

これが、事実なら、文楽の危機であるが、鶴澤寬治は、次代へ託す期待も吐露していて、夢を描きつつ逝った。

非常にシンプルな小冊子だが、鶴澤寬治の魂が籠もった素晴らしい警醒の書である。

古典浄瑠璃は、詞章は残っていても、復曲するためには、三味線奏者が、作曲しなければならない。

「曽根崎心中」の復活のために、野澤松之輔が、寛治郎に相談しながら作曲した模様が述べられているが、まさにオペラと同ジャンルの古典芸能、

サウンド音曲が命であり、三味線は、文楽の舞台では、単なる伴奏でないことがよく分かった素晴らしい本であった。

数えで90歳、戦前から現在までの文楽の道のりを知っているのは自分しかおらず、それをせめて書き残しておきたい、と薫陶を受けた著者が、真摯に向き合って聞き書きした、文楽への激しい熱情を秘めた鶴澤寬治の遺書とも言うべき貴重な書である。

これまで、文楽の三業の中で、人形遣いや太夫の著した、あるいは、その関係の本を読むことが多かったので、三味線方の役割や動向なり、演者の心情などがよく分からなかったのだが、この本で、文楽における三味線の位置づけが、少し分かったような気がする。

25年以上、毎回、国立劇場に通っているので、鶴澤寬治師の三味線は、何十回となく聴いているはずだが、文楽は三業の共演なので、特に強烈な印象が残っていないのが、残念ではある。

文楽の歴史や鶴澤寬治の生涯については、非常に貴重な示唆に富む記述が多くて感銘深く読んだのだが、ここでは、鶴澤寬治が、最晩年に至って、どのように文楽の現状と将来に対して憂いと真情を吐露したのか、その点だけについて書いてみたい。

まず最初に文楽の存続の危機を現出させたのは、GHQの介入によって生まれた組合の設立問題。

自腹を切って存続を維持してきた松竹に、給料を寄越せ、労働条件を良くしろなど、義理人情を題材とする文楽で、真逆のことを、言えないと言う古典芸能の心の領域を、GHQは、直撃し、さらに、切腹はダメ、仇討ちもダメ、帝への忠誠もダメ、と言う知性のない暴力の押しつけ。

このとき、「時代が変ったのだ。舞台に立つ人間も人権が守られ、より良い労働条件を雇用者に要求するべきだ」という人間が半数出てきて、昭和23年に、文楽は、組合に入る者が「三和会」で独立し、入らない者が「因会」で松竹に残り、二派に分裂した。

安い給料を「チリ」として意に介せず文楽の舞台を修練の場として純化する考え方と、舞台を「仕事」と考えてその対価として給料を取る考え方との哲学の差で、この水と油の溝は、和解後も長く尾を引いたという。

若手は師匠を離れれば勉強が出来ないので、師匠に従うほかなく、寬治は、父・鶴澤寛治郎に従って「因会」に所属した。

鶴澤寬治の心情は、舞台を純粋な修練の場とすべきであって、今のように、職場と考える人間が多くなると文楽は廃れると言うことで、

精神論を教えず、基礎を完璧に重ねあげさせずに、ステージを与えて徐々に学べば良いと言った指導方針で「手が回る」ようにトレーニングすれば、頭数を揃えるには効率的だが、本当の芸人は育たない。

以前の稽古は、まず、最初は姿勢からで、一番強調されたのは、内面の指導で、「優しい気持ちを持て」ーーそれが三味線の内面に求める根幹である。と言う。

内面を鍛えなければならないのは、自力で感じることが出来なければ何も生み出せないからで、厳しい稽古は、自力で独り立ち出来るようにする「愛」である。

確かに、「床本」には必要なことは書いてあるが、それは、最低限のヒントであって、後世の人間の持つ想像力を否定することになるので、この作品はこうだと絶対に示してはならず、その先人が信じて残した最低限のものをもとに、想像力を膨らませて新たに自分自身で描いて、後進に示して行き、その「心の震え」の感銘を共振させる、それが伝統芸能の道を選んだ者の使命である。と言う、価値ある創造の継承であるから厳しい。

もう一つの問題は、太夫と三味線の分裂によって露呈した文楽の伝統からの逸脱で生じた危機である。

以前は、伝統的に、浄瑠璃を語る太夫の修行は、三味線奏者の指導を受けるところから始まり、三味線奏者が声の質や品などを見極めて将来どのような場面を得意とする太夫に育てるかをそれを師匠になる太夫に伝えて、太夫はそれに基づいて弟子を指導していた。

ところが、三味線の重鎮であった鶴澤寛治郎と喜左衛門が亡くなると、つばめ太夫、住太夫、南都太夫、津太夫の4人が、入門時にしごかれた腹いせもあって、「何でも語るのが太夫だ」と、このシステムを解消したいと言い始めて、国立劇場も承諾したので、両者は、「ともに培う」という関係から決裂した。

繊細な人材の育成には段階がある。赤ちゃんの段階は、「母性=三味線」が育て、独り立ちできるようになってから、「父性=太夫」が育む、ーー先人の師匠たちが言っていたように「父親だけでは育たん」と言うシステムを、いとも簡単に消滅させた者たちの罪は重く、それを自力で制止し、回復できない国立劇場という組織にも問題がある。と言う。

鶴澤寬治は、平成9年に人間国宝に認定されたのだが、この頃から実感したのは「今の舞台は面白くない」と言うこと。

「独立」した太夫は、音階を理解していない。三味線について行くのが精一杯。まるで「唱歌」を聞いているような気がする。かってであれば、「音階はこうなっているが、ここはこう言った方向で入る」と、太夫は巧みに音階の間を泳いでいたが、張り扇一本の稽古では、そんなことはもはや望めない。

舞台はあくまでも「仕事」。芸を深めることよりも、まずはこれをこなすこと。そんな哲学が大勢を占めている。とにかく形だけ整えれば良い。舞台の現場がなんとなく整えば良い。太夫も語ればそれで良い。そして三味線も手が回れば良いーーー

これが、事実なら、文楽の危機であるが、鶴澤寬治は、次代へ託す期待も吐露していて、夢を描きつつ逝った。

非常にシンプルな小冊子だが、鶴澤寬治の魂が籠もった素晴らしい警醒の書である。

古典浄瑠璃は、詞章は残っていても、復曲するためには、三味線奏者が、作曲しなければならない。

「曽根崎心中」の復活のために、野澤松之輔が、寛治郎に相談しながら作曲した模様が述べられているが、まさにオペラと同ジャンルの古典芸能、

サウンド音曲が命であり、三味線は、文楽の舞台では、単なる伴奏でないことがよく分かった素晴らしい本であった。