12/11から、干し芋を作り始めました。

といってもまだ2回蒸しただけだけれど・・。

まずは小さいお芋から作業を始めています。

というのも、大きいお芋はまだホクホク感が残っている可能性があるため。

干し芋にするには、半透明にしっとりと蒸し上がる状態が丁度よいです。

|

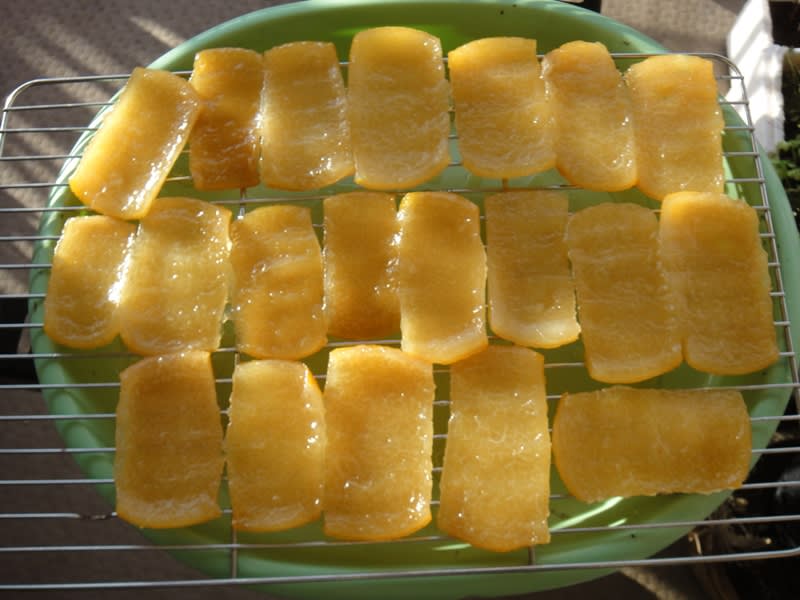

これで2回分。 |

芋掘りをしたときに、勿体なくてつい持って帰ってしまったクズ芋が沢山あります。

手の親指くらいの大きさかな。

捨てる程のクズでも、まとめると、結構な量になるので、捨てるにはしのびません・・・。

でもクズ芋だけ大量に蒸かして裏漉ししようとすると、途中で情けなくなってきます。

なので干し芋作りの際に少しずつ混ぜて作業するのがコツ(今年の発見)。

一緒に蒸かして、干し芋を作るときに剥く表層部分と一緒に裏漉しし、サツマイモピュレにしてしまいます。

昨年の再掲ですが、干し芋のレシピを書いておきます。

簡単ですので、蒸かし芋でちょっと余ったお芋でもいいのでお試しを!

好きな段階でつまみ食い出来るので、市販品よりずっと柔らかなものが食べられると思います。

表皮に近い部分を厚く取り除くのがコツ(なので吟・干し芋)。

■■とってもやわらか「吟・干し芋」

■作り方

(1)サツマイモは収穫後、洗ってから1個ずつ新聞紙に包んで、11~12月初旬頃まで、家の中の比較的寒い場所に置いておく。寒さにあたることで、澱粉の糖化が進む。

(この温度管理(糖化させ具合)がとても重要な気がしますが、まだ試行錯誤中です。

実家のくらいの寒さが丁度いいみたいなんだけどな・・・)

外気温が10度を下回るようになったら、温かい部屋に移すとよさそう。

(2)12月に入ったら、試しに蒸かしてチェックしてみる。

芯まで水っぽく、透明感がある位に蒸かし上がるようになったら、干し芋の作り頃。

ホクホク感があるうちは、干し芋にはいまひとつ。

(3)(本格製作開始)

小さいお芋の方が熟成しやすいので、こちらから加工を始める。

サツマイモの両端を気持ち大胆にカットする。

蓋が少し浮くくらい蒸し器にぎっしり入れ(蒸かすとお芋がへしゃげるので後できちんと閉まってきます)、お湯をとてもたっぷり用意して蒸し始める。

普通は蒸気があがってから、といいますが、お芋の場合は水のときからもう蒸籠を載せてしまっています。

(4)途中火を弱めたり、大きいお芋の場合は上下を返したりなどする(下になっている方が柔らかくなりすぎたりするため)。 ごはんの準備をしたりなど、忘れる位充分蒸し続け、触って柔らかくなるまで蒸し上がったら火を止め、そのまましばらくおく。

(5)あら熱がとれたら、左手に軍手+使い捨てビニール手袋を嵌めて温かいうちに皮むき。

(もし忘れてすっかり冷めてしまったら、再度蒸し直してあたためる)

まず表面の薄い皮を剥き、そのあとスジの層まで剥いてしまう。(My芋は、私の栽培技術のせいか、けっこう頑丈なスジがあるので・・・)

ツルとつながっていた側から剥がすようにすると、ぺろーっと綺麗に剥けてきます。

スジらしいスジがない場合でも、表皮のすぐ下に1ミリほどある、ぷわぷわと剥がれやすくなっている層までは必ず剥く。

これが綺麗な色で柔らかな干し芋にするコツではないかと思います。

剥いた表層部分は勿体ないのでどんぶりなどに貯めておき、あとで裏漉しする(電子レンジにかけて温めると漉しやすい)。

(6)スジの層まで剥いたお芋は、とても崩れやすいため、まずは竹ザルに丸ごと干す。

小さいお芋はこのまま丸干しにするが、大きいものの場合は、全体的に少し縮み、表面が乾いてしっかりしてきたら、よく切れるナイフでスライス。

タテ半割か、3枚にスライス。スティック状の切り方もいいかも。

(7)夜お芋を蒸かした場合は、夜の間は室内において翌朝出す(オイルヒーターの上だとよく乾く感じ)。

干している間は、洗濯物と同様、夕暮れ時には室内にとりこみ、朝、また外に出す、というのがよい。

夜露が降りるような気候の場合、お芋表面が結露して竹ザルに密着してしまい易いため。

(夜露の心配がないようなカラカラ天気の場合は出しっぱなしにしてます)

(8)好きな固さに干しあがったら出来上がり。

食べるときは、オーブントースターでヘリがちょっとコンガリするまで焼くと甘さが増します。

保存は冷凍庫。

(9)鳥(ヒヨドリ・メジロ)などに注意。一度覚えられてしまうと、何度も通ってきます。

ネットを張るなど対策が必要。

■参考情報

干し芋2010 (工程写真あります)

ボクかも☆」

ボクかも☆」 。

。

」

」