日本海側に近い山間の街津和野は、萩・石見空港からの方がアクセスは良いのであろうが、今回は山口での仕事なので、山口・宇部空港から入った。

いずれにしても、新山口経由で津和野に向かわなければならず、9時35分に着いて、新山口発の特急おき4号(12.53発―13.55着)に乗るまでに、3時間以上もある。後の航空便では、この特急には乗れない。

空港バスでは飽き足らないので、徒歩10分のJR宇部線の草江駅から、ローカル線の雰囲気を味わいながらゆっくりと新山口に向かうことにした。車両1両で、1~2時間に1本。駅員などいなくて、時にはワンマンカー・・・寅さんの世界である。

それでも、新山口駅で2時間以上も無駄な時間を過ごさなければならず、困ったのだが、地方の観光なり移動は車に限ると言うことであろう。

残念ながら、歳の所為で車を止められているので、レンターカーを使えない。

かっては、アムステルダムから、コペンハーゲンやウィーン、そして、ブレンナー峠を越えてイタリアへ、等々、ヨーロッパを走り回ったり、ロンドンからイギリス中を、サンパウロからブラジル国内各地をドライブし続けていたベテラン(?)だと思っているのだが、娘たちの指示に従わざるを得ないのである。

これまで、津和野を2度訪れながら、立ち寄るチャンスを失していたので、真っ先に、駅前にある安野光雅美術館に入った。

展示されていたのは、「御所の花」。

安野光雅が、天皇、皇后両陛下の本の装丁をした縁から、平成23年1月から1年余り、数十回にわたって御所の庭に通って、四季折々の草花約100種類を写生し、淡い色彩で描いた水彩画130点が展示されている。

安野光雅は、文章がない絵本「ふしぎなえ」で絵本界にデビューして、天性の好奇心と想像力の豊かさで次々と独創性豊かな絵本や児童書、そして、淡い色調の水彩画でやさしい雰囲気漂うヨーロッパや奈良・京都など多くの詩情豊かな風景を描いた作品、それに、ストーリー展開豊かなシェイクスピアの世界から、ダイナミックな三国志や平家物語等々、非常に多岐に亘った数多くの素晴らしい作品を発表し続けている。

このブログで、安野光雅著「絵のある自伝」~ダイアナ妃のこと、安野光雅:本三国志展・・・日本橋タカシマヤ、「安野光雅の世界」展 などの記事を書いており、この写真は、10年前に、「安野光雅の世界」展で、本にサインを頂いた時に撮らせて頂いたものである。

シェイクスピアと平家物語は、私の最大の愛読書であったので、安野画伯の絵のイメージと物語と重ね合わせながら、楽しませてもらったし、それに、多くのヨーロッパの絵は、オランダやイギリスはじめ、住んでいたり訪れたところが多かったので、懐かしく興味深かった。

この美術館には、私が子供だった頃に残っていた田舎の小学校の昔の教室や安野画伯のアトリエなどが設営されていて興味深かったし、

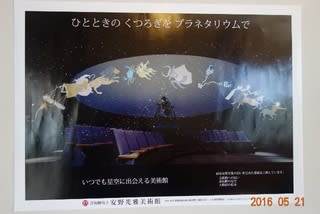

プラネタリウム室は、四季折々の星座を見られるのみならず、芸術と科学をこよなく愛する安野画伯の強い希望で設置されたと言うことで、独自の番組を通して安野画伯自身が、自分の言葉で、芸術と科学の融合コラボレーション、そして、空想や夢が、いかに、創造性を育み命の輝きを豊かにするために大切かを、津和野の煌々と美しく輝く星空に託して、静かに、淡々とした滋味深い安野節で語りかけていて、感動的である。

創造性豊かで実に優しくて温かく、生きる喜びを謳歌している安野光雅の芸術の原点を、美しい故郷津和野の満天に煌めく星空をテーマにして、語り掛けようとしているのだと思っている。

さて、本町通の入り口に、「日本遺産センター」と言う幟の立った新しい観光センター様の展示場のような不思議な場所があったので、何の気なしに入った。

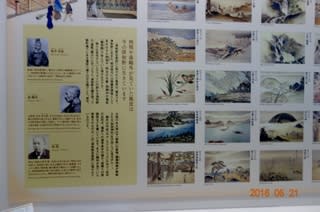

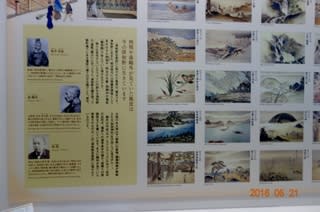

日本遺産登録を記念して昨年できたと言う新しい事務所で、幕末のお数寄屋番で狩野派の絵を学んだと言う栗本里治が、最後の藩主の依頼で、100年前に記録や記憶を便りに描いた「津和野百景図」を展示して、歴史や自然の景を楽しむ「津和野今昔~百景を歩く~」キャンパーンをしていた。

どこからともなく館員が現れて、興味深い話を、丁寧に説明してくれた。

時間があれば、それぞれテーマ別に作成された町歩きコースを辿れば面白いと思ったのだが、時間がない。

狩野派なので、北斎や広重の街道絵とは違った雰囲気の絵だが、今でも、殆ど描かれた街のイメージが、そのまま残っていると言う。

何となく、安野光雅の絵と交錯するような感じがして興味深かった。

ついでながら、本町通りのイメージ風景を残しておきたい。

本町通りと殿町通りを歩いて、津和野川にかかっている大橋を越えて、2キロ近く歩くと、森鴎外記念館と旧宅、そして、津和野川を挟んで、西周旧宅がある。

前回、西周旧宅まで行ったのに、手前の森鴎外の方をミスってしまっている。

大体、地図やガイドを用意する割には、良くチェックせずに、徒然草の石清水を拝まざりけりと同じで、肝心の場所をミスることが私の多い悪い癖である。

凄い人だ思うのだが、作品を殆ど読んでいないので、まして、ロンドンに5年間も住みながら、夏目漱石の下宿先も訪れたことのない文学には縁の遠い人間なので、さらりと、記念館の展示と旧宅を見て、もう一度、西周の旧宅に立ち寄って、駅に向かった。

幸いにも、1時間に2本あるかないかの田舎のバスが来たので、殿町通りまで乗った。

天気に恵まれて、無茶苦茶暑かったし、タクシーなど走っていないので、助かった。

(追記)山口宇部空港から、素晴らしい日本の観光名所津和野へのアクセスの悪さについて書いたが、新山口から鳥取へ向かう2~3両連結の一日往復3便の特急とき号でさえ、トップシーズン(?)の平日では、空席が目立ち、名だたる観光地この津和野でさえ、夕刻5時には殆ど店が閉まって閑古鳥が鳴くと言う現実を考えれば、仕方がないのであろうか。(休日1往復のSL山口号の運行は、趣味のファン対応で、交通手段ではなさそうである。)

この地方の過疎化と経済活動の格差の現実をどう考えるべきか。

このままでは、津和野でさえ経済的に苦しくなって立ち行き難くなってくるであろうし、観光立国と言う国是の在り方も、総花的にではなく、もう少し、緻密に考えて対応すべきであろうと思う。

久しぶりの1日訪問で、極論かも知れないが、一極集中の東京都との地域格差の深刻さを、地方への旅毎に、益々、甚く感じている。

いずれにしても、新山口経由で津和野に向かわなければならず、9時35分に着いて、新山口発の特急おき4号(12.53発―13.55着)に乗るまでに、3時間以上もある。後の航空便では、この特急には乗れない。

空港バスでは飽き足らないので、徒歩10分のJR宇部線の草江駅から、ローカル線の雰囲気を味わいながらゆっくりと新山口に向かうことにした。車両1両で、1~2時間に1本。駅員などいなくて、時にはワンマンカー・・・寅さんの世界である。

それでも、新山口駅で2時間以上も無駄な時間を過ごさなければならず、困ったのだが、地方の観光なり移動は車に限ると言うことであろう。

残念ながら、歳の所為で車を止められているので、レンターカーを使えない。

かっては、アムステルダムから、コペンハーゲンやウィーン、そして、ブレンナー峠を越えてイタリアへ、等々、ヨーロッパを走り回ったり、ロンドンからイギリス中を、サンパウロからブラジル国内各地をドライブし続けていたベテラン(?)だと思っているのだが、娘たちの指示に従わざるを得ないのである。

これまで、津和野を2度訪れながら、立ち寄るチャンスを失していたので、真っ先に、駅前にある安野光雅美術館に入った。

展示されていたのは、「御所の花」。

安野光雅が、天皇、皇后両陛下の本の装丁をした縁から、平成23年1月から1年余り、数十回にわたって御所の庭に通って、四季折々の草花約100種類を写生し、淡い色彩で描いた水彩画130点が展示されている。

安野光雅は、文章がない絵本「ふしぎなえ」で絵本界にデビューして、天性の好奇心と想像力の豊かさで次々と独創性豊かな絵本や児童書、そして、淡い色調の水彩画でやさしい雰囲気漂うヨーロッパや奈良・京都など多くの詩情豊かな風景を描いた作品、それに、ストーリー展開豊かなシェイクスピアの世界から、ダイナミックな三国志や平家物語等々、非常に多岐に亘った数多くの素晴らしい作品を発表し続けている。

このブログで、安野光雅著「絵のある自伝」~ダイアナ妃のこと、安野光雅:本三国志展・・・日本橋タカシマヤ、「安野光雅の世界」展 などの記事を書いており、この写真は、10年前に、「安野光雅の世界」展で、本にサインを頂いた時に撮らせて頂いたものである。

シェイクスピアと平家物語は、私の最大の愛読書であったので、安野画伯の絵のイメージと物語と重ね合わせながら、楽しませてもらったし、それに、多くのヨーロッパの絵は、オランダやイギリスはじめ、住んでいたり訪れたところが多かったので、懐かしく興味深かった。

この美術館には、私が子供だった頃に残っていた田舎の小学校の昔の教室や安野画伯のアトリエなどが設営されていて興味深かったし、

プラネタリウム室は、四季折々の星座を見られるのみならず、芸術と科学をこよなく愛する安野画伯の強い希望で設置されたと言うことで、独自の番組を通して安野画伯自身が、自分の言葉で、芸術と科学の融合コラボレーション、そして、空想や夢が、いかに、創造性を育み命の輝きを豊かにするために大切かを、津和野の煌々と美しく輝く星空に託して、静かに、淡々とした滋味深い安野節で語りかけていて、感動的である。

創造性豊かで実に優しくて温かく、生きる喜びを謳歌している安野光雅の芸術の原点を、美しい故郷津和野の満天に煌めく星空をテーマにして、語り掛けようとしているのだと思っている。

さて、本町通の入り口に、「日本遺産センター」と言う幟の立った新しい観光センター様の展示場のような不思議な場所があったので、何の気なしに入った。

日本遺産登録を記念して昨年できたと言う新しい事務所で、幕末のお数寄屋番で狩野派の絵を学んだと言う栗本里治が、最後の藩主の依頼で、100年前に記録や記憶を便りに描いた「津和野百景図」を展示して、歴史や自然の景を楽しむ「津和野今昔~百景を歩く~」キャンパーンをしていた。

どこからともなく館員が現れて、興味深い話を、丁寧に説明してくれた。

時間があれば、それぞれテーマ別に作成された町歩きコースを辿れば面白いと思ったのだが、時間がない。

狩野派なので、北斎や広重の街道絵とは違った雰囲気の絵だが、今でも、殆ど描かれた街のイメージが、そのまま残っていると言う。

何となく、安野光雅の絵と交錯するような感じがして興味深かった。

ついでながら、本町通りのイメージ風景を残しておきたい。

本町通りと殿町通りを歩いて、津和野川にかかっている大橋を越えて、2キロ近く歩くと、森鴎外記念館と旧宅、そして、津和野川を挟んで、西周旧宅がある。

前回、西周旧宅まで行ったのに、手前の森鴎外の方をミスってしまっている。

大体、地図やガイドを用意する割には、良くチェックせずに、徒然草の石清水を拝まざりけりと同じで、肝心の場所をミスることが私の多い悪い癖である。

凄い人だ思うのだが、作品を殆ど読んでいないので、まして、ロンドンに5年間も住みながら、夏目漱石の下宿先も訪れたことのない文学には縁の遠い人間なので、さらりと、記念館の展示と旧宅を見て、もう一度、西周の旧宅に立ち寄って、駅に向かった。

幸いにも、1時間に2本あるかないかの田舎のバスが来たので、殿町通りまで乗った。

天気に恵まれて、無茶苦茶暑かったし、タクシーなど走っていないので、助かった。

(追記)山口宇部空港から、素晴らしい日本の観光名所津和野へのアクセスの悪さについて書いたが、新山口から鳥取へ向かう2~3両連結の一日往復3便の特急とき号でさえ、トップシーズン(?)の平日では、空席が目立ち、名だたる観光地この津和野でさえ、夕刻5時には殆ど店が閉まって閑古鳥が鳴くと言う現実を考えれば、仕方がないのであろうか。(休日1往復のSL山口号の運行は、趣味のファン対応で、交通手段ではなさそうである。)

この地方の過疎化と経済活動の格差の現実をどう考えるべきか。

このままでは、津和野でさえ経済的に苦しくなって立ち行き難くなってくるであろうし、観光立国と言う国是の在り方も、総花的にではなく、もう少し、緻密に考えて対応すべきであろうと思う。

久しぶりの1日訪問で、極論かも知れないが、一極集中の東京都との地域格差の深刻さを、地方への旅毎に、益々、甚く感じている。