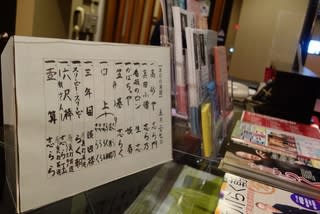

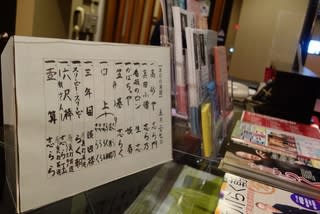

国立演芸場の真打披露を兼ねた「立川流落語会」の初日に出かけた。

この日は、志らくの弟子であるらく朝、志ら玉、志ららの3人が真打披露をする公演であった。

落語を語ったのは、師匠の志らくと新真打3人と、志ら乃、生志、談春、談四楼であったが、談春が帰ってしまったので、真打昇進披露口上には、志ら乃の司会で、志らくと談四楼が登場した。

これまで、立川流の落語は殆ど聞く機会はなかったのだが、一度、談春の高座を聞き、抱腹絶倒の著書「赤めだか」を読み、テレビドラマ「赤めだか」を見て、そして、WOWOWの志の輔と談志の落語放送を見て、一気にファンになった。

今回、その談春のほかに、志らくと談四楼が聞けるのであるから、正に、渡りに船の願ってもない機会であった。

立川流の真打昇進試験は、テレビの「赤めだか」で見ているので雰囲気は分かった。

志らくの話では、談志の時よりは、多少、ハードルが低くなっているかも知れないと言うことであるが、3人とも全く個性豊かで芸風が違っていて、面白かった。

若くて志らくに入門したのは、志ららだけで、志ら玉は、師匠の2代目快楽亭ブラックが借金問題により立川流を除名になったため志らく門下へ移籍しており、らく朝は、現役の医師から落語家に転進して年金を貰いながら真打になった高齢者と言う変わり種。

らく朝は、医者の経験を生かした新作落語「スリーピー・スリーピー」

志ら玉は、「六尺棒」と奴さんを披露した。

志ららは、「壺算」。

この話は何度も聞いているのだが、

カミさんに言われて、二荷入りの水がめを買いたい吉公が、ドジなので買い物上手の兄貴分の協力を得て、瀬戸物屋を訪れる。兄貴分は、まず、一荷入りを、瀬戸物屋をおだて上げて五十銭値引きさせて、持って帰りかけて店に引き返して、二荷入りに交換させて、「さっきの一荷入りを下取って三円、最初に渡した三円を足して六円」と言い、二荷入りを持って出ようとする。手元には3円しか残っていないので、計算が合わないと言って瀬戸物屋は抗弁するが、言い包められて混乱した瀬戸物屋が、土産に3円も持って帰れと言う噺。

これも、上方落語らしいが、大坂商人が騙される筈はないと思うものの、商都大坂の商売人と賢しい客の話だけに面白い。

さて、やはり、談春、志らく、談四楼の落語は、上手いし面白い。

談春は、「かぼちゃや」。

二十歳になっても遊びほうけている頭の弱い与太郎に、面倒を見ている佐兵衛叔父が、「かぼちゃ」を売らせることにする。アドバイスされて、「唐茄子」と呼び声よろしく路地を売り歩くものの、売れなかったが、ひょんなことから親切な人がいて、買ってくれて代わりに売ってくれて売り切れる。叔父に、元値を教えられて「上を見ろ」と言われていたので、売れる度毎に、上を向いて声を上げる。帰って来て、元値で売って利益がないので叔父に怒られて、また、親切な人のところへ来て、値上げしたのを訝られて、「上を見ろ」(掛け値)の意味を知らなかったと言う。お前、いくつだ?聞かれて、「えーと、六十」「六十? どう見ても二十歳ぐらいだぞ」「元は二十で、四十は掛け値」

後で、高座に立った志らくが、与太郎は馬鹿ではなくて知恵遅れだと言っていた。

とにかく、頼りない話だが、談春の語り口の上手さ、話術の匠さ、その冴えは抜群で、チケットが取れない落語家であることが良く分かる。

志らくは、「笠碁」。

談春もそうだったが、持ち時間が20分しかなかったので、3人の弟子を語っただけで、まくらは殆どなく、落語に入った。

暇を持て余している二人のヘボ碁打ちの老人が、待った待てないで大喧嘩をして、絶交するのだが、何もすることのない二人は、耐えられなくて、どうしても相手と碁を打ちたくなって、「ヘボ!」のやり取りで、「ヘボは、どっちだ。勝負しよう!」と言う噺。

雨が降ったのだが笠がなくて簑傘で出かけたために、碁盤の上に雨が滴り落ち、「笠を取るから待て!」と言ったが、「待てない!」。

上方オリジンの古典落語だと言う。歯切れが良くてパンチの利いた乗りの良い志らくの語り口の面白さも素晴らしいが、大阪弁の上方落語だとどうなるか、興味を感じて聞いていた。

私は、談志の高座姿は、テレビやビデオでしか知らないが、この志らくの落語や語り口に接すると、談志の落語を彷彿とさせて、面白く、かつ、懐かしくなる。

談四楼は、1970年3月立川談志に入門したが、1983年、落語協会での真打昇進試験で、小談四と不合格にされたので、談志が怒って弟子をつれて落語協会を離れ、落語立川流を結成したと言う逸話があり、この真打試験失敗経験を書いた小説「シャレのち曇り」で1990年に作家デビューしたと言う。この直後に立川流真打に昇進して、今や、落語立川流の貴重なお師匠番として貴重な存在である。

今回の演題は、「三年目」。

非常に仲の良い若夫婦だったが、元々病弱だった妻は長患いの床に付き、夫は献身的に看病するが、死期を悟った妻が、「別の人と再婚し、私のように愛するのが悔しくて恨めしい」と言う。「私が愛した女は生涯お前一人。万が一、結婚したら、祝言の夜、幽霊になって出て来い。新妻はびっくりして逃げ出すだろう。」と言うので、妻は安堵して死ぬ。まわりからせっつかれて仕方なく結婚するが、初夜の夜も、子供が生まれてきても、一向に妻の幽霊は出て来ず、3年目の命日に墓に詣でたその夜、妻と子供はすっかり寝静まり、夫が一人目を覚ましている所へ、障子にさらさらと髪の毛が触れる音がして、先妻が長い黒髪を振り乱して立っており、約束を反故にした夫への恨み辛みをかき口説く。今更言われても、何故早く出て来なかったのだと言うと、幽霊が、「それは無理です。私が死んでお棺に入れる時、皆さんで髪の毛をそり落としたので、坊主頭で出たら愛想を尽かされると思って、3年の間、髪の毛の伸びるのを待っていました」。

死んでしまった後でも、夫に嫌われたくないと思って気を遣う先妻の優しくもいじらしさが滲み出ていて、ほろっとさせる良い噺である。

功成り名を遂げた好々爺然とした談四楼の滋味深い語り口が、実に爽やかで素晴らしい。

小さんに破門されたと言う談志だが、素晴らしい後継者たちを残したものである。

この日は、志らくの弟子であるらく朝、志ら玉、志ららの3人が真打披露をする公演であった。

落語を語ったのは、師匠の志らくと新真打3人と、志ら乃、生志、談春、談四楼であったが、談春が帰ってしまったので、真打昇進披露口上には、志ら乃の司会で、志らくと談四楼が登場した。

これまで、立川流の落語は殆ど聞く機会はなかったのだが、一度、談春の高座を聞き、抱腹絶倒の著書「赤めだか」を読み、テレビドラマ「赤めだか」を見て、そして、WOWOWの志の輔と談志の落語放送を見て、一気にファンになった。

今回、その談春のほかに、志らくと談四楼が聞けるのであるから、正に、渡りに船の願ってもない機会であった。

立川流の真打昇進試験は、テレビの「赤めだか」で見ているので雰囲気は分かった。

志らくの話では、談志の時よりは、多少、ハードルが低くなっているかも知れないと言うことであるが、3人とも全く個性豊かで芸風が違っていて、面白かった。

若くて志らくに入門したのは、志ららだけで、志ら玉は、師匠の2代目快楽亭ブラックが借金問題により立川流を除名になったため志らく門下へ移籍しており、らく朝は、現役の医師から落語家に転進して年金を貰いながら真打になった高齢者と言う変わり種。

らく朝は、医者の経験を生かした新作落語「スリーピー・スリーピー」

志ら玉は、「六尺棒」と奴さんを披露した。

志ららは、「壺算」。

この話は何度も聞いているのだが、

カミさんに言われて、二荷入りの水がめを買いたい吉公が、ドジなので買い物上手の兄貴分の協力を得て、瀬戸物屋を訪れる。兄貴分は、まず、一荷入りを、瀬戸物屋をおだて上げて五十銭値引きさせて、持って帰りかけて店に引き返して、二荷入りに交換させて、「さっきの一荷入りを下取って三円、最初に渡した三円を足して六円」と言い、二荷入りを持って出ようとする。手元には3円しか残っていないので、計算が合わないと言って瀬戸物屋は抗弁するが、言い包められて混乱した瀬戸物屋が、土産に3円も持って帰れと言う噺。

これも、上方落語らしいが、大坂商人が騙される筈はないと思うものの、商都大坂の商売人と賢しい客の話だけに面白い。

さて、やはり、談春、志らく、談四楼の落語は、上手いし面白い。

談春は、「かぼちゃや」。

二十歳になっても遊びほうけている頭の弱い与太郎に、面倒を見ている佐兵衛叔父が、「かぼちゃ」を売らせることにする。アドバイスされて、「唐茄子」と呼び声よろしく路地を売り歩くものの、売れなかったが、ひょんなことから親切な人がいて、買ってくれて代わりに売ってくれて売り切れる。叔父に、元値を教えられて「上を見ろ」と言われていたので、売れる度毎に、上を向いて声を上げる。帰って来て、元値で売って利益がないので叔父に怒られて、また、親切な人のところへ来て、値上げしたのを訝られて、「上を見ろ」(掛け値)の意味を知らなかったと言う。お前、いくつだ?聞かれて、「えーと、六十」「六十? どう見ても二十歳ぐらいだぞ」「元は二十で、四十は掛け値」

後で、高座に立った志らくが、与太郎は馬鹿ではなくて知恵遅れだと言っていた。

とにかく、頼りない話だが、談春の語り口の上手さ、話術の匠さ、その冴えは抜群で、チケットが取れない落語家であることが良く分かる。

志らくは、「笠碁」。

談春もそうだったが、持ち時間が20分しかなかったので、3人の弟子を語っただけで、まくらは殆どなく、落語に入った。

暇を持て余している二人のヘボ碁打ちの老人が、待った待てないで大喧嘩をして、絶交するのだが、何もすることのない二人は、耐えられなくて、どうしても相手と碁を打ちたくなって、「ヘボ!」のやり取りで、「ヘボは、どっちだ。勝負しよう!」と言う噺。

雨が降ったのだが笠がなくて簑傘で出かけたために、碁盤の上に雨が滴り落ち、「笠を取るから待て!」と言ったが、「待てない!」。

上方オリジンの古典落語だと言う。歯切れが良くてパンチの利いた乗りの良い志らくの語り口の面白さも素晴らしいが、大阪弁の上方落語だとどうなるか、興味を感じて聞いていた。

私は、談志の高座姿は、テレビやビデオでしか知らないが、この志らくの落語や語り口に接すると、談志の落語を彷彿とさせて、面白く、かつ、懐かしくなる。

談四楼は、1970年3月立川談志に入門したが、1983年、落語協会での真打昇進試験で、小談四と不合格にされたので、談志が怒って弟子をつれて落語協会を離れ、落語立川流を結成したと言う逸話があり、この真打試験失敗経験を書いた小説「シャレのち曇り」で1990年に作家デビューしたと言う。この直後に立川流真打に昇進して、今や、落語立川流の貴重なお師匠番として貴重な存在である。

今回の演題は、「三年目」。

非常に仲の良い若夫婦だったが、元々病弱だった妻は長患いの床に付き、夫は献身的に看病するが、死期を悟った妻が、「別の人と再婚し、私のように愛するのが悔しくて恨めしい」と言う。「私が愛した女は生涯お前一人。万が一、結婚したら、祝言の夜、幽霊になって出て来い。新妻はびっくりして逃げ出すだろう。」と言うので、妻は安堵して死ぬ。まわりからせっつかれて仕方なく結婚するが、初夜の夜も、子供が生まれてきても、一向に妻の幽霊は出て来ず、3年目の命日に墓に詣でたその夜、妻と子供はすっかり寝静まり、夫が一人目を覚ましている所へ、障子にさらさらと髪の毛が触れる音がして、先妻が長い黒髪を振り乱して立っており、約束を反故にした夫への恨み辛みをかき口説く。今更言われても、何故早く出て来なかったのだと言うと、幽霊が、「それは無理です。私が死んでお棺に入れる時、皆さんで髪の毛をそり落としたので、坊主頭で出たら愛想を尽かされると思って、3年の間、髪の毛の伸びるのを待っていました」。

死んでしまった後でも、夫に嫌われたくないと思って気を遣う先妻の優しくもいじらしさが滲み出ていて、ほろっとさせる良い噺である。

功成り名を遂げた好々爺然とした談四楼の滋味深い語り口が、実に爽やかで素晴らしい。

小さんに破門されたと言う談志だが、素晴らしい後継者たちを残したものである。